もう、タイトルの通りでございます。わからないことだらけで。

些細なことですが車体の組み立て方に影響するので、何とか知っておきたいと思うのですが、なかなか・・・

で、まずは国分寺と昭島の2両の保存車を駆け足で見てきました。

最初は国分寺市のコミュニティ施設「ひかりプラザ」脇に置かれた951-1試験電車。山陽新幹線岡山開業に当たり、250km/h運転を目指して作られたという車両です。やはりというか、似てはいるものの0系とは別物ですね。なのでさらっと見ただけ。

0系より長く、よりボリューム感がアップした前頭部。スカート中心部が持ち上がったデザインです。

運転台後部の処理は平面的で、100系、200系あたりに通ずるデザインのように見えます。

車内は展示スペースになっていて、Nゲージレイアウトや各種資料の展示があります。ちなみに「ひかりプラザ」館内には16番レイアウト↓もあって、KATO(と思われる)のEF58やエンドウのキハ110、そしてなぜかアメリカ型DLといった車両が子供達に操られていました。

一方の昭島市民図書館つつじが丘分室、通称「新幹線電車図書館」(21-100号車)は団地の中の公園の一角に鎮座しており、床下機器や上屋根(空調)も残っていて、かなり参考になりました。道路脇のツツジが綺麗だったので一緒に写してみました。

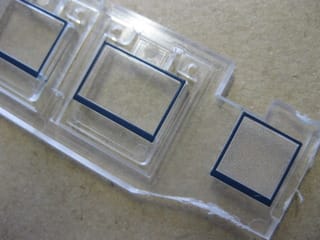

ここでタイトルの「雨樋」の話になるのですが、まずは連結面の様子をご覧ください。

アイボリィで塗りこめられているものの、空調が収まる上屋根と客室屋根の境界がよくわかり、緩やかにカーブしているのが見て取れます。しかしそのままのカーブで側板に接続されているのではなく、両端部分が少し角ばっています。

横から見るとわかりますが、実は下屋根の四隅には小さな突起があるのです。この写真では青で塗られていますが、営業車ではおそらく上屋根と同じ銀色に塗られていたのではないかと思います。これが何者なのか?

付いている位置からして、雨水を縦樋へ落とすための「じょうご」ではないかと思うのですが、とすると側板上部の内側、すなわち下屋根の両端には隠れた雨樋が走っていることになります。

上屋根の両端が垂直になっていることからも、雨水をここへ集めているように見えます。もっとも、時速200キロオーバーで走ったときに雨樋が役に立つのか?という疑問はありますが・・・

前振りが長くてすみません。冒頭に書いた「組み立て方に影響する」というのは、この部分にもし雨樋があって、下屋根よりも側板が若干なりとも出っ張っているならば、側板と下屋根を分けて張り合わせなければいけませんし、そうでなければペーパールーフの最もお手軽なカタチ、つまり「コ」の字形に曲げておしまい!ということができるからなのです。

ちなみに形式図の断面を見ると、そのような溝があるようには見えませんが、ご存知の通り形式図はあくまで形式図であって、詳細を教えてくれる図ではありませんので・・・

ああ、それにしても残念なのは、写真なんか撮ってないで、飛びついて“握って”みれば一発でわかったのに!(ヘンなおじさん・・・)

どなたか“握った”方がいらっしゃったら情報お寄せください。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

些細なことですが車体の組み立て方に影響するので、何とか知っておきたいと思うのですが、なかなか・・・

で、まずは国分寺と昭島の2両の保存車を駆け足で見てきました。

最初は国分寺市のコミュニティ施設「ひかりプラザ」脇に置かれた951-1試験電車。山陽新幹線岡山開業に当たり、250km/h運転を目指して作られたという車両です。やはりというか、似てはいるものの0系とは別物ですね。なのでさらっと見ただけ。

0系より長く、よりボリューム感がアップした前頭部。スカート中心部が持ち上がったデザインです。

運転台後部の処理は平面的で、100系、200系あたりに通ずるデザインのように見えます。

車内は展示スペースになっていて、Nゲージレイアウトや各種資料の展示があります。ちなみに「ひかりプラザ」館内には16番レイアウト↓もあって、KATO(と思われる)のEF58やエンドウのキハ110、そしてなぜかアメリカ型DLといった車両が子供達に操られていました。

一方の昭島市民図書館つつじが丘分室、通称「新幹線電車図書館」(21-100号車)は団地の中の公園の一角に鎮座しており、床下機器や上屋根(空調)も残っていて、かなり参考になりました。道路脇のツツジが綺麗だったので一緒に写してみました。

ここでタイトルの「雨樋」の話になるのですが、まずは連結面の様子をご覧ください。

アイボリィで塗りこめられているものの、空調が収まる上屋根と客室屋根の境界がよくわかり、緩やかにカーブしているのが見て取れます。しかしそのままのカーブで側板に接続されているのではなく、両端部分が少し角ばっています。

横から見るとわかりますが、実は下屋根の四隅には小さな突起があるのです。この写真では青で塗られていますが、営業車ではおそらく上屋根と同じ銀色に塗られていたのではないかと思います。これが何者なのか?

付いている位置からして、雨水を縦樋へ落とすための「じょうご」ではないかと思うのですが、とすると側板上部の内側、すなわち下屋根の両端には隠れた雨樋が走っていることになります。

上屋根の両端が垂直になっていることからも、雨水をここへ集めているように見えます。もっとも、時速200キロオーバーで走ったときに雨樋が役に立つのか?という疑問はありますが・・・

前振りが長くてすみません。冒頭に書いた「組み立て方に影響する」というのは、この部分にもし雨樋があって、下屋根よりも側板が若干なりとも出っ張っているならば、側板と下屋根を分けて張り合わせなければいけませんし、そうでなければペーパールーフの最もお手軽なカタチ、つまり「コ」の字形に曲げておしまい!ということができるからなのです。

ちなみに形式図の断面を見ると、そのような溝があるようには見えませんが、ご存知の通り形式図はあくまで形式図であって、詳細を教えてくれる図ではありませんので・・・

ああ、それにしても残念なのは、写真なんか撮ってないで、飛びついて“握って”みれば一発でわかったのに!(ヘンなおじさん・・・)

どなたか“握った”方がいらっしゃったら情報お寄せください。

よろしければ1クリックお願いします。