こんにちは。

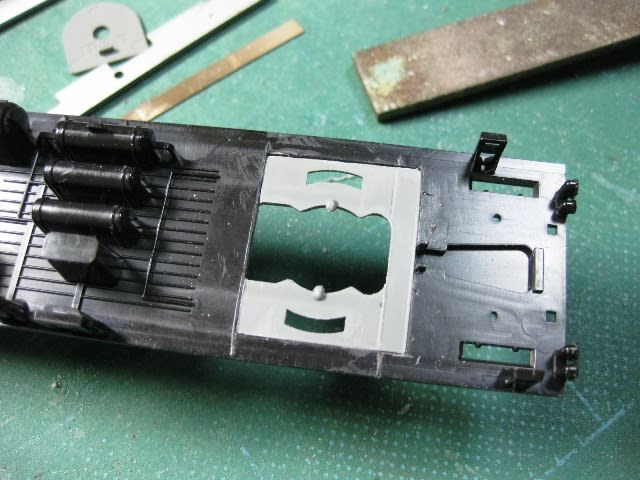

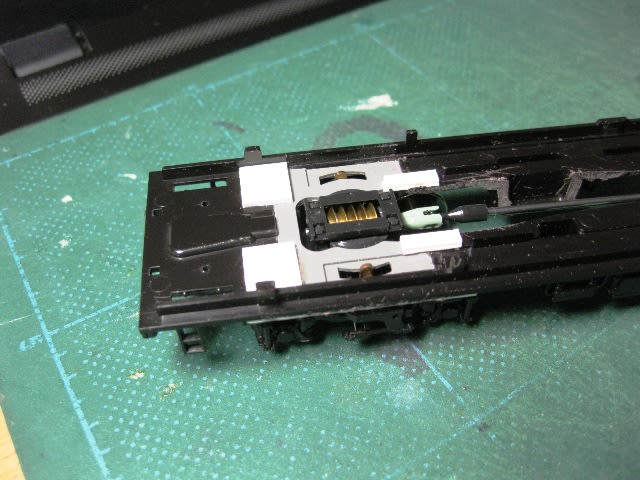

サハシ169の塗装を始めました。

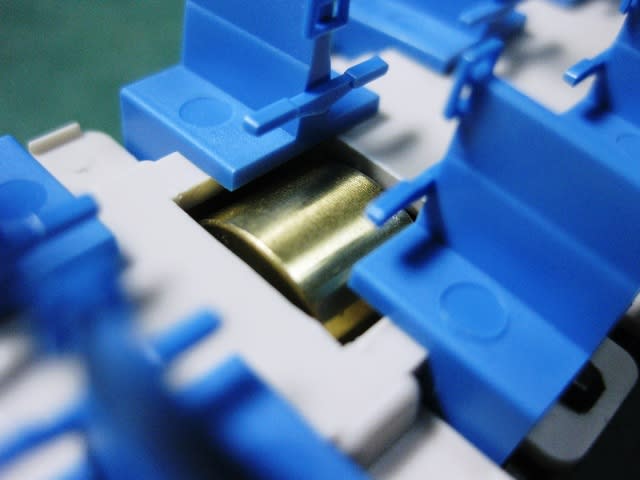

オレンジを吹いたところで気がついたんですが、ここ見てください。列車種別や愛称を入れる下側のサボ受けがユニットサッシの枠に乗っかっちゃってますよ!!

これは今回の改造と関係なくKATOの完成車のモールドです。

これは重大なエラーなのか!!??

安心してください。

乗っかってます♪(^^)

手持ちの写真がないのですが、例えばこちらのブログ記事の写真なんかではっきりとわかりますね。

サイトにUPされてる側面イラストなんかみると、サッシ枠の外に収まってる画がほとんどみたいですが、実は違ってるんですねー怖いですねー。描いてて「なんか合わねーな…」と思った人もいるんじゃないでしょうか?

ではクイズ♪

サボ受けはどんな格好で取り付けられていたでしょうか?

1)サハシ専用の鋳型、しかも左右用がちゃんとあって、車体との間にすき間はなかった

2)製作現場ではサハシが入ると「ちぇっ!また削るのか・・・」と職人がしぶしぶ1個ずつ手作業で削っていた(のですき間はなかった)

3)そそまま取り付けていたので、車体との間には美しい三角形の空間が形成されていた(が、塗装するとつぶれるので、結局すき間はなかった)

4)サボ受けは別に塗装したものを後から取り付けていたので、美しい三角形のすき間を見ることができた(が、経年使用と再塗装で、そのすき間を見た人はごく少数にとどまった)

実にくだらん...

自分で書いてて思いました(^^;

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

サハシ169の塗装を始めました。

オレンジを吹いたところで気がついたんですが、ここ見てください。列車種別や愛称を入れる下側のサボ受けがユニットサッシの枠に乗っかっちゃってますよ!!

これは今回の改造と関係なくKATOの完成車のモールドです。

これは重大なエラーなのか!!??

安心してください。

乗っかってます♪(^^)

手持ちの写真がないのですが、例えばこちらのブログ記事の写真なんかではっきりとわかりますね。

サイトにUPされてる側面イラストなんかみると、サッシ枠の外に収まってる画がほとんどみたいですが、実は違ってるんですねー怖いですねー。描いてて「なんか合わねーな…」と思った人もいるんじゃないでしょうか?

ではクイズ♪

サボ受けはどんな格好で取り付けられていたでしょうか?

1)サハシ専用の鋳型、しかも左右用がちゃんとあって、車体との間にすき間はなかった

2)製作現場ではサハシが入ると「ちぇっ!また削るのか・・・」と職人がしぶしぶ1個ずつ手作業で削っていた(のですき間はなかった)

3)そそまま取り付けていたので、車体との間には美しい三角形の空間が形成されていた(が、塗装するとつぶれるので、結局すき間はなかった)

4)サボ受けは別に塗装したものを後から取り付けていたので、美しい三角形のすき間を見ることができた(が、経年使用と再塗装で、そのすき間を見た人はごく少数にとどまった)

実にくだらん...

自分で書いてて思いました(^^;

よろしければ1クリックお願いします。