自転車のロード用カーボンフォークの塗装を行っています 素人が行う自家塗装ですが

その作業風景をご覧下さい

ロードフレームとフォークセットの塗装を頼まれ作業を進めています 前回までに

古いクリア塗装と文字などを研磨し塗装前の足付けは終わっています 今回は新たな

色を吹き付け 完成まで進めます

始めて読まれる方は前回の記事はこちらです 宜しければご覧下さい

【 カーボンフォークの塗装 研磨 】

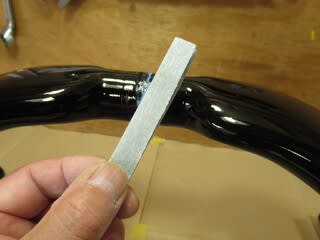

前回に行った塗装面の状態を確かめています

段差は無くなっているのでこれで大丈夫です

フォークの表面をペイントうすめ液で脱脂します

これは塗装前では大切な作業です

フォーク全体を丁寧に拭きました

塗料を乗せたく無い部分にマスキングを行います

まずはこの剣先 フォークエンドのクイックレリーズの

コニカルナットとシャフトのロックナットが当る部分です

ナットの形状に合わせてマスキングテープを丸く切りました

一旦傷が付いたエンド小物ですから刃が滑らず結構難しいです

少しでも上手く出来る様に エンドの形状に合せワッシャーを

加工しこれを定規にしました

もう一つはフォーククラウン上部の ヘッド小物とフォークコラムです

ヘッド小物の方は少し細かな作業が必要でした

ここでもう一度脱脂をしておきます 油分が残っていると

塗料が弾き悲しくなります

塗装は屋外でやります まずは塗料の食い付きを良くする

プライマー ミッチャクロンをスプレーします 薄めに2回

行いました

今回使っている簡易塗装台は 脚立に鉄筋を結束線で縛っています

フレーム本体を塗装する時も 自分が使い易い様に工夫して使います

次は塗装の下地 プラサフを吹きます

プライマーとサフェーサーを兼ねたスプレーです

もう一度エアブロワーで埃を飛ばします 油分と同じくらい

気を使うのが埃やゴミです 不思議と良く虫にも絡まれます

最初は砂吹き程度に薄く全体にスプレーします ここから

徐々に塗り重ねます

プラサフが終わりました 30分程度乾燥させてから

上塗りの色を吹きます

依頼者の希望は白色 白は案外選択が難しいので 2色買っています

最終的な色を選び 片方は下塗りに使います

左のトヨタ系 T-13 を下塗り 右のマツダ系 M-60 を上塗りに

使う事にします M-60 の方がスッキリ感じます

サフェーサーの上に下塗りに選んだ色を吹きます

下塗りを重ねた上に仕上げ用の色を吹きます これで

色が決まるので丁寧に作業を進めます

仕上げ色を少し厚く塗ってしまいました そんな時は

塗料が下がる方向を考えフォークを保持します

少し時間を置き艶を稼ぐ為にクリア塗料を吹きます ソリッド色では

要らないのかも分りませんがこれで艶を出す方が 塗装完了後の研磨を

する必要が無いので私はこうしています

クリアは結構厚塗りしています 塗料が垂れる寸前が

綺麗に仕上がります このまま少し乾燥させます

午後3時です

今日中にしておきたい事が有ったのでやってしまいます

クリアを吹いてから 7時間置きました 午後10時です

マスキングテープを剥がします 塗料が乾燥してしまうとテープに

塗料が付いて来る確率が高くなります ただフォークを触れないと

作業が出来ないので頃合いを見て こんな時間になりました

マスキングテープを剥がす時は何時も緊張します

何とか上手く剥がれました まだ塗料が柔らかいです

フォークコラムとクラウン上部のテープも上手く行きました

フォーククラウンの裏にシリアル № が有ったのでこれは

残しておきました

これで塗装が完全に乾燥すればフォークの塗装は完了です

夜 10時過ぎの自転車小屋 流石に人の気配も無く静かです

塗装の依頼を請けてから少し時間が経ってしまいました 何時でも良いですと言っていても

早く欲しいのが人情です フレーム本体も続けてやります そちらの方も又お付き合い下さい

前回の記事 下地作りはこちらです

その作業風景をご覧下さい

ロードフレームとフォークセットの塗装を頼まれ作業を進めています 前回までに

古いクリア塗装と文字などを研磨し塗装前の足付けは終わっています 今回は新たな

色を吹き付け 完成まで進めます

始めて読まれる方は前回の記事はこちらです 宜しければご覧下さい

【 カーボンフォークの塗装 研磨 】

前回に行った塗装面の状態を確かめています

段差は無くなっているのでこれで大丈夫です

フォークの表面をペイントうすめ液で脱脂します

これは塗装前では大切な作業です

フォーク全体を丁寧に拭きました

塗料を乗せたく無い部分にマスキングを行います

まずはこの剣先 フォークエンドのクイックレリーズの

コニカルナットとシャフトのロックナットが当る部分です

ナットの形状に合わせてマスキングテープを丸く切りました

一旦傷が付いたエンド小物ですから刃が滑らず結構難しいです

少しでも上手く出来る様に エンドの形状に合せワッシャーを

加工しこれを定規にしました

もう一つはフォーククラウン上部の ヘッド小物とフォークコラムです

ヘッド小物の方は少し細かな作業が必要でした

ここでもう一度脱脂をしておきます 油分が残っていると

塗料が弾き悲しくなります

塗装は屋外でやります まずは塗料の食い付きを良くする

プライマー ミッチャクロンをスプレーします 薄めに2回

行いました

今回使っている簡易塗装台は 脚立に鉄筋を結束線で縛っています

フレーム本体を塗装する時も 自分が使い易い様に工夫して使います

次は塗装の下地 プラサフを吹きます

プライマーとサフェーサーを兼ねたスプレーです

もう一度エアブロワーで埃を飛ばします 油分と同じくらい

気を使うのが埃やゴミです 不思議と良く虫にも絡まれます

最初は砂吹き程度に薄く全体にスプレーします ここから

徐々に塗り重ねます

プラサフが終わりました 30分程度乾燥させてから

上塗りの色を吹きます

依頼者の希望は白色 白は案外選択が難しいので 2色買っています

最終的な色を選び 片方は下塗りに使います

左のトヨタ系 T-13 を下塗り 右のマツダ系 M-60 を上塗りに

使う事にします M-60 の方がスッキリ感じます

サフェーサーの上に下塗りに選んだ色を吹きます

下塗りを重ねた上に仕上げ用の色を吹きます これで

色が決まるので丁寧に作業を進めます

仕上げ色を少し厚く塗ってしまいました そんな時は

塗料が下がる方向を考えフォークを保持します

少し時間を置き艶を稼ぐ為にクリア塗料を吹きます ソリッド色では

要らないのかも分りませんがこれで艶を出す方が 塗装完了後の研磨を

する必要が無いので私はこうしています

クリアは結構厚塗りしています 塗料が垂れる寸前が

綺麗に仕上がります このまま少し乾燥させます

午後3時です

今日中にしておきたい事が有ったのでやってしまいます

クリアを吹いてから 7時間置きました 午後10時です

マスキングテープを剥がします 塗料が乾燥してしまうとテープに

塗料が付いて来る確率が高くなります ただフォークを触れないと

作業が出来ないので頃合いを見て こんな時間になりました

マスキングテープを剥がす時は何時も緊張します

何とか上手く剥がれました まだ塗料が柔らかいです

フォークコラムとクラウン上部のテープも上手く行きました

フォーククラウンの裏にシリアル № が有ったのでこれは

残しておきました

これで塗装が完全に乾燥すればフォークの塗装は完了です

夜 10時過ぎの自転車小屋 流石に人の気配も無く静かです

塗装の依頼を請けてから少し時間が経ってしまいました 何時でも良いですと言っていても

早く欲しいのが人情です フレーム本体も続けてやります そちらの方も又お付き合い下さい

前回の記事 下地作りはこちらです