大規模災害時に、負傷者に、ゴム紐に荷札のようなものを右手につけられることがあります。

「トリアージ・タグ」というもので、医療者は、そのタグを見ながら、搬送や治療の優先順位を決めます(トリアージ)。

一般のかたには、阪神淡路大震災頃から、言葉としては、耳にするようになっているものだと思います。(同震災を契機に、トリアージタグの規格が、全国統一されました。)

すべての負傷者を、平等に一気に搬送し、一斉に治療を開始できることが、理想ですが、いつ、どこで、どのような災害・テロ・事故が起きるかわからないなかで、理想ばかりを言っていられません。

その時に提供できる医療を、最大限有効に使い、できる限り多くの命を救うことが求められるのであって、そのための手法が、「トリアージ」です。

なお、具体的な「(医学的)診断」ではない点を、理解する必要があります。

〇赤色の印は、生命の危険があり、すぐにでも治療を開始しなければならない重症者を意味します(緊急治療群)。

〇黄色の印は、すぐではないけれども、放っておいては、危険な方向に進む中等症(準緊急)の症状のかたを意味します(準緊急治療群)。

〇緑の印は、生命の危険はなく、歩行が可能であって、しかし、手当てが必要な軽症者を意味します(非緊急治療群)。

災害弱者(こども、高齢者、障がいのあるかた、妊婦)は、上記印を、一ランクレベルを挙げて判定されます。

もちろん、傷病者数や医療提供体制によって、判断基準は、当然に変わって来ます。

負傷をしたけが人、だれもが、ご本人にとっては、自分が一番に治療を受けさせてほしいとお思いになるものですが、例えば、タグが、緑に判定されることは、待たされることはあったとしても、それは逆に、今は生命に危険が及ばないとの見立てがされたことでもあって、安心して救助の順番を待っていただきたいと考えます。

すなわち、トリアージとは、軽症者に対して、重症者の搬送や医療提供のために順番待ちをお願いする譲り合いの仕組みであり、「トリアージタグ」は、別称、「共助タグ」というべきものです。

あわせて、トリアージは、一度だけ(一次トリアージ)で終えるのではなく、何度もなされ(再トリアージ)、その時間的経過の中で、黄色の準緊急から赤色にタグが変わったり、緑色の軽症から黄色に重症度が進んだ判定を受けるなど、見落しがないような仕組みになっています。

なお、トリアージをできるのは、医師だけでなく、救急救命士、歯科医師、薬剤師など医療関係者ら、誰もができるのであり、逆を言えば、都心直下型大震災やテロに際し、その役割を担うことが求められています。

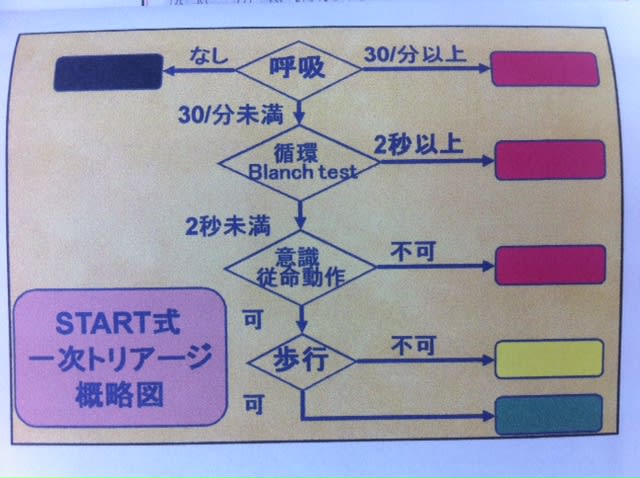

医療者にとって、「START式トリアージ(Simple Triage And Rapid Treatment)」の手法が有用な学習知識だと思います。

↓