月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業で計画される区道821号線廃道は、道路法第10条1項に反し違法であると考えられます。

個人的に苦い経験である平成29年度の司法試験の行政法で類似の市道廃道の違法性に関する問題が出題されています。

司法試験の事例では、「Y市の市道の廃道は違法である」という結論を導き出す立論は可能です。

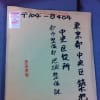

****道路法*****

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000180

(路線の廃止又は変更)

第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。

3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

*****司法試験 平成29年度 論述問題 行政法(公法系科目第2問)*******

http://www.moj.go.jp/content/001224571.pdf

[公法系科目]

〔第2問〕(配点:100〔〔設問1〕⑴,〔設問1〕⑵,〔設問2〕⑴,〔設問2〕⑵の配点割合は,

35:20:20:25〕)

Y市に所在し,社会福祉法人Aが運営する保育園(以下「本件保育園」という。)の敷地(南北

約200メートル,東西約100メートルのほぼ長方形)は,その西側境界線の全部が,幅員約1

メートル,全長約200メートルの南北方向に通る市道(以下「本件市道」という。)に接してい

る。本件市道は,その北端及び南端(それぞれ本件保育園の敷地の北西端及び南西端に接する部分)

で,それぞれ東西方向に通る別の公道に接続している。本件市道は,古くからその敷地をY市が所

有し,市道として道路法第8条第1項に基づく路線の認定を受けた道路(以下「認定道路」という。)

であるが,幅員が狭いため,歩行者,自転車及び原動機付自転車の通行は可能であるものの,普通

乗用自動車の通行はできない。

本件市道を挟んで本件保育園の敷地と向かい合う位置には,Aが所有する畑(以下「本件畑」と

いう。)があるほか,数戸の住宅が立ち並んでいる。これらの本件畑及び住宅の敷地は,いずれも,

その東側で本件市道に接し,その西側で,南北方向に通る幅員5メートルの別の認定道路である市

道(B通り)に接している。

本件保育園においては,保育活動の一環として,本件畑が園児の農業体験等に頻繁に利用されて

おり,本件市道も,農業体験等の際に園児が自由に横断するなど,本件保育園の敷地及び本件畑と

事実上一体的に利用されていた。そのため,本件市道を通行する原動機付自転車が園児と接触しか

ける事件が年数回発生しており,保護者らもAに対し園児の安全確保を申し入れることがしばしば

あった。このような状況の下で,園児が本件市道を通行する原動機付自転車に接触して負傷する事

故が実際に発生したことから,Aは,園児の安全を確保するための緊急措置として,本件市道の北

端と南端に簡易フェンス(以下「本件フェンス」という。)を設置し,一般通行者が本件市道に立

ち入ることができないようにした。同時にAは,抜本的解決のためには本件市道を買い取るしかな

いと考え,本件市道を管理するY市との間で,本件市道の路線の廃止及び売渡しについて事前相談

を開始した。

Y市長は,Aからの相談の内容を踏まえ,(ア)本件保育園の関係者以外の者による本件市道の利

用は乏しいと思われること,(イ)現に本件市道上で園児と原動機付自転車との接触事故が発生して

おり,現場の状況等からすると同種事故が発生しかねないこと,(ウ)Aが本件市道の路線の廃止及

び売渡しを希望しており,いずれ路線の廃止が見込まれることから,本件フェンスの設置は道路法

第43条第2号に違反しないと判断し,Aに対してその撤去を求めるなどの道路法に基づく監督処

分の措置を執らなかった。

また,Y市長は,職員に命じて,本件フェンスにより本件市道が閉鎖された状況の下において本

件市道の調査を行わせ,上記職員から,①本件市道の幅員は約1メートルしかなく,普通乗用自動

車が通行できないこと,②本件保育園の関係者以外の者による本件市道の利用は乏しいと思われる

こと,③本件市道の近くには認定道路であるB通りがあること等から,道路法第10条第1項に基

づき本件市道の路線を全部廃止しても支障がないと考えられる旨の報告書の提出を受けた。なお,

上記調査のうち聞き取り調査は,Aに対してのみ行われた。Y市長は,上記報告書を踏まえ,本件

市道は一般交通の用に供する必要性がなくなったと判断し,Aに対し,本件市道に隣接する全ての

土地(本件市道の西側に立ち並んでいる前記の数戸の住宅の敷地)の所有者から本件市道の路線の

廃止に関する同意を得た上で売渡しに向けた手続を進めるよう回答した。

Aは,Y市長からの回答を受けて,上記隣接土地所有者と交渉を進め,そのほとんどの者から本

件市道の路線の廃止に関する同意を得たが,本件畑の南側に隣接する土地(以下「本件土地」とい

う。)を所有するX1だけは強く反対し,同意を得ることができなかった。

X1及びその子X2(以下,併せて「Xら」という。)は,本件土地上の住宅に居住し,X2は,

C小学校への通学路として本件市道を利用してきた。C小学校まではB通りを通っても行くことが

できるが,周辺の道路状況から,本件市道を通る方が,C小学校までの距離は約400メートル短

い。また,普通乗用自動車が通行できず交通量が少ない点で,B通りよりも本件市道の方がX2に

とって安全であるとX1は考えている。さらに,C小学校は,災害時の避難場所として指定されて

おり,Xらとしては,災害時にC小学校に行くための緊急避難路として,本件市道を利用する予定

であった。

Y市のウェブサイトには,市道の路線を廃止するためには当該市道に隣接する全ての土地の所有

者から同意を得る必要がある旨の記載がある。しかし,X1がY市に問い合わせたところ,隣接す

る全ての土地の所有者から同意を得ることは法律上の要件ではなく,X1の同意が得られなくても

本件市道の路線の廃止は認められる旨の回答があった。

XらはY市に対して訴訟を提起しようと考え,知り合いの弁護士Dに相談した。

以下に示された【法律事務所の会議録】を読んだ上で,弁護士Dの指示に応じる弁護士Eの立場

に立って,設問に答えなさい。

なお,道路法の抜粋を【資料1 関係法令】に,関連判例の抜粋を【資料2 参考判例】に掲げ

てあるので,適宜参照しなさい。

〔設問1〕

Xらは,現時点において,Y市を被告として,本件フェンスを撤去させるための抗告訴訟を提起

したいと考えている。

⑴ 抗告訴訟として最も適切と考えられる訴えを具体的に一つ挙げ,その訴えが訴訟要件を満たす

か否かについて検討しなさい。なお,仮の救済については検討する必要はない。

⑵ ⑴の訴えの本案において,Xらはどのような主張をすべきか。解答に当たっては,当該訴えが

訴訟要件を満たすことを前提にしなさい。

〔設問2〕

仮に,Y市長が,道路法第10条第1項に基づき,本件市道の路線を廃止したとする。

⑴ 本件市道の路線の廃止は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか。

⑵ 本件市道の路線の廃止の取消訴訟において,Xらはどのような違法事由の主張をすべきか。解

答に当たっては,当該取消訴訟が訴訟要件を満たすことを前提にしなさい。

【法律事務所の会議録】

弁護士D:本日は,Xらの案件について議論したいと思います。Xらは,本件市道をX2のC小学校

までの通学路として利用していること,また,災害時の緊急避難路として利用したいと考え

ていることから,本件フェンスによって本件市道を通行できなくなっている状態を解消する

ための行政訴訟の提起を検討しています。そこで,まず,本件市道の路線がまだ廃止されて

いない現時点の状態において,Y市を被告として,本件フェンスを撤去させるための抗告訴

訟を提起することができないかを検討したいと思います。今回は抗告訴訟に絞って検討し,

当事者訴訟や住民訴訟については検討しないことにしましょう。

弁護士E:通行妨害を排除するためには,本件フェンスの設置者であるAに対する民事訴訟の提起も

考えられますね。この点については,村道を利用して生活及び農業を営んでいると主張する

原告が,その村道上に建物を建築するなどして排他的に占有しているとされる被告に対し,

通行妨害の排除を求めた事案についての最高裁判所の判例(【資料2 参考判例】参照)が

あるようです。

弁護士D:そうですね。本件でそのような民事訴訟をAに対して提起して勝訴できるかどうかは分か

りませんが,当該民事訴訟の可能性が,Y市を被告とする抗告訴訟の訴訟要件の充足の有無

に影響を及ぼすかという点は,落とさずに検討してください。また,訴訟要件の検討に当た

っては,選択した訴訟類型を定める条文の規定に即して,全般的に検討をしてください。

弁護士E:分かりました。

弁護士D:Y市長は,本件フェンスの設置は道路法第43条第2号に違反していないと判断し,道路

法に基づく監督処分の措置を執らないこととしています。我々としては,道路法の規定に即

して,Y市長のこのような判断に誤りがないかどうかを検討し,仮に誤りがある場合には,

さらに,本件フェンスに関する監督処分の措置を執らないことが違法といえるかどうかを検

討しなければなりませんね。

弁護士E:分かりました。次に,Y市は道路法第10条第1項に基づき本件市道の路線を廃止してA

に売り渡すことを検討していますから,路線が廃止された場合の対応についても検討してお

かなければならないと思います。

弁護士D:なるほど。本件市道の路線の廃止前にそれを阻止するための訴訟を提起することも考えら

れますが,今回は,路線が廃止された場合を前提として,それに対して取消訴訟を適法に提

起できるかに絞って検討しましょう。

弁護士E:本件市道の路線の廃止が取消訴訟の対象となる処分に当たるか否かが問題となりますね。

弁護士D:そうですね。この問題を検討するに当たっては,市町村道の路線の廃止が道路敷地の所有

者及び通行者の法的地位にどのような影響を及ぼすかを検討して,それが処分に当たるか否

かを明らかにする必要があります。市町村道は,路線の認定,そして道路の区域の決定とい

う過程を経た上で供用が開始されます。また,Y市が検討している路線の廃止は,道路自体

の消滅を意味するものであって,これにより,当該路線について定められていた道路の区域

や,当該道路についてされていた供用行為も自動的に消滅することとなると理解されていま

す。ですから,本件市道の路線の廃止に係る処分性の有無を検討するためには,道路の区域

の決定及び供用の開始が,道路敷地の所有者及び通行者の法的地位に対してどのような影響

を及ぼすかについても検討する必要がありそうです。

弁護士E:道路敷地の所有者とおっしゃいましたが,本件市道の敷地の所有権は,古くから,私人で

はなくY市にあります。道路の区域の決定及び供用開始や路線の廃止がY市の法的地位に与

える影響を検討する必要があるのでしょうか。

弁護士D:そうですね。そのような疑問も生じ得るでしょうが,道路法は,私人が所有する敷地が道

路の区域とされる場合があり得ることを前提とした規定を置いていますので,処分性の検討

に当たっては,そのような規定も踏まえ,道路の区域の決定及び供用開始や路線の廃止が道

路敷地の所有者の法的地位に及ぼす影響を検討する必要があります。また,それに加えて,

これらの行政上の行為が道路の通行者の法的地位にどのような影響を及ぼすかも検討してお

くべきでしょう。なお,Xらの原告適格については,これまで検討をお願いした点とかなり

の程度重なるように思われますので,本件市道の路線の廃止の取消訴訟との関係では,差し

当たり検討しなくて結構ですし,その他の訴訟要件についても,今は検討しないで構いませ

ん。

弁護士E:分かりました。

弁護士D:次に,訴えの適法性が認められた場合,本件市道の路線の廃止の違法性についてどのよう

な主張をすべきか検討してください。

弁護士E:そもそもX2が通学路に利用していて本件市道の機能が失われていない以上,路線の廃止

は許されないのではないかと思うのですが。

弁護士D:道路法の規定に即してそのような解釈が可能かどうか検討してください。また,我々とし

ては,Y市長が,本件市道の路線の廃止の適法性をどのような理由付けで主張してくるかを

想定し,そのようなY市長の主張を前提としても本件市道の路線の廃止が違法といえるかに

ついても,検討する必要があります。

弁護士E:分かりました。

弁護士D:本件市道を利用していた人は,Xらと本件保育園の関係者以外に誰かいますか。

弁護士E:現に本件市道上で,園児と原動機付自転車の接触事故が起こっていますし,それ以前にも

時折原動機付自転車が通行して園児と接触しかけたことがあったようですから,利用されて

いたことは確かですが,どの程度の頻度で利用されていたのかはよく分かりません。Y市長

は,本件フェンスにより本件市道が閉鎖された状況の下においてY市の職員がAに対しての

み行った聞き取り調査に専ら依拠した上で,「本件保育園の関係者以外の者による本件市道

の利用は乏しい」としています。しかし,X1としては,Y市長が十分な調査をしていない

のではないかとの不満を持っています。

弁護士D:ところで,Y市は,市道の路線を廃止するには当該市道に隣接する全ての土地の所有者の

同意を必要とする旨の内部基準を設け,その旨をウェブサイトで公表しています。この内部

基準の法的性質や,道路法の規定との関係を検討した上で,本件市道の路線の廃止の違法性

とこの内部基準がどう関係するかについても検討しなければなりませんね。

弁護士E:分かりました。

【資料1 関係法令】

○ 道路法(昭和27年6月10日法律第180号)(抜粋)

(この法律の目的)

第1条この法律は,道路網の整備を図るため,道路に関して,路線の指定及び認定,管理,構造,

保全,費用の負担区分等に関する事項を定め,もつて交通の発達に寄与し,公共の福祉を増進する

ことを目的とする。

(用語の定義)

第2条この法律において「道路」とは,一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい,

トンネル,橋,渡船施設,道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は

工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2~5 (略)

(道路の種類)

第3条道路の種類は,左に掲げるものとする。

一高速自動車国道

二一般国道

三都道府県道

四市町村道

(私権の制限)

第4条道路を構成する敷地,支壁その他の物件については,私権を行使することができない。但し,

所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転することを妨げない。

(市町村道の意義及びその路線の認定)

第8条第3条第4号の市町村道とは,市町村の区域内に存する道路で,市町村長がその路線を認定

したものをいう。

2~5 (略)

(路線の認定の公示)

第9条(前略)市町村長は,(中略)前条の規定により路線を認定した場合においては,その路線

名,起点,終点,重要な経過地その他必要な事項を,国土交通省令で定めるところにより,公示し

なければならない。

(路線の廃止又は変更)

第10条(前略)市町村長は,(中略)市町村道について,一般交通の用に供する必要がなくなつ

たと認める場合においては,当該路線の全部又は一部を廃止することができる。(以下略)

2 (略)

3 (前略)前条の規定は前2項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について(中略)準用

する。

(市町村道の管理)

第16条市町村道の管理は,その路線の存する市町村が行う。

2~5 (略)

(道路の区域の決定及び供用の開始等)

第18条(前略)第16条(中略)の規定によつて道路を管理する者((中略)以下「道路管理者」

という。)は,路線が指定され,又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては,遅滞

なく,道路の区域を決定して,国土交通省令で定めるところにより,これを公示し,かつ,これを

表示した図面を(中略)道路管理者の事務所(中略)において一般の縦覧に供しなければならない。

(以下略)

2 道路管理者は,道路の供用を開始し,又は廃止しようとする場合においては,国土交通省令で定

めるところにより,その旨を公示し,かつ,これを表示した図面を道路管理者の事務所において一

般の縦覧に供しなければならない。(以下略)

(道路に関する禁止行為)

第43条何人も道路に関し,左に掲げる行為をしてはならない。

一(略)

二みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞

のある行為をすること。

(道路管理者等の監督処分)

第71条道路管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この法律若しくはこの法律に

基づく命令の規定によつて与えた許可,承認若しくは認定を取り消し,その効力を停止し,若しく

はその条件を変更し,又は行為若しくは工事の中止,道路(中略)に存する工作物その他の物件の

改築,移転,除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施

設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している

者

二,三(略)

2~7 (略)

(道路予定区域)

第91条第18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間

は,何人も,道路管理者(中略)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても,

道路管理者の許可を受けなければ,当該区域内において土地の形質を変更し,工作物を新築し,改

築し,増築し,若しくは大修繕し,又は物件を付加増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても,道路管理者が当該区域

についての土地に関する権原を取得した後においては,当該区域又は当該区域内に設置された道路

の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については,第4条,(中略)第43条,

(中略)第71条(中略)の規定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては,道路管理者は,その者に

対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 (略)

第102条次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一,二(略)

三第43条(中略)の規定に違反した者

四(略)

第104条次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。

一~三(略)

四第71条第1項(中略)の規定による道路管理者の命令に違反した者

五(略)

【資料2 参考判例】

○ 最高裁判所昭和39年1月16日第一小法廷判決(民集18巻1号1頁)(抜粋)

「地方公共団体の開設している村道に対しては村民各自は他の村民がその道路に対して有する利益

ないし自由を侵害しない程度において,自己の生活上必須の行動を自由に行い得べきところの使用

の自由権(民法710条参照)を有するものと解するを相当とする。勿論,この通行の自由権は公

法関係から由来するものであるけれども,各自が日常生活上諸般の権利を行使するについて欠くこ

とのできない要具であるから,これに対しては民法上の保護を与うべきは当然の筋合である。故に

一村民がこの権利を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生ずるのは当然であり,この妨害が

継続するときは,これが排除を求める権利を有することは,また言を俟たないところである。」

******法務省の出題趣旨******

http://www.moj.go.jp/content/001236007.pdf

〔第2問〕

本問は,道路法第8条により市町村道としての認定を受けていた道路(以下「本件市道」と

いう。)に,本件市道に隣接する保育園(以下「本件保育園」という。)を経営する社会福祉法

人Aが簡易フェンス(以下「本件フェンス」という。)を設置し,さらに,本件市道を管理す

るY市が同法第10条第1項に基づき本件市道の路線を廃止してAに売り渡すことを検討して

いるという事案における法的問題について論じさせるものである。論じさせる問題は,本件市

道の路線がまだ廃止されていない状態における本件フェンスを撤去させるための抗告訴訟(〔設

問1〕)及びY市長が本件市道を廃止した場合を想定した取消訴訟(〔設問2〕)である。問題

文と資料から基本的な事実関係を把握し,同法の関係規定の趣旨を読み解いた上で,非申請型

義務付け訴訟における訴訟要件及び一定の処分がされないことの違法事由並びに取消訴訟にお

ける処分性及び本案の違法事由について論じることを求めるものである。

〔設問1⑴〕は非申請型義務付け訴訟の訴訟要件に関する基本的な理解を問うものである。

行政事件訴訟法第3条第6項第1号及び第37条の2の規定に従って,本件フェンスを撤去さ

せるために道路管理者Y市長が道路法第71条第1項の規定に基づき行うべき処分を「一定の

処分」として具体的に特定した上で,当該処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそ

れがあるか,また,その損害を避けるため他に適当な方法がないか,そして原告適格の有無に

ついて論じなければならない。

重大な損害を生ずるおそれの検討に当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮し,損害の

性質及び程度並びに処分の内容及び性質を勘案した上で,本件市道を,X2が小学校への通学

路として利用できないこと及びXらが災害時の避難路として利用ができないこと(以下「本件

被侵害利益」という。)がそれぞれ「重大な損害」に当たるかどうかについて論じることが求

められる。

損害を避けるための他に適当な方法の検討に当たっては,参考判例に示されているように「通

行の自由権」を主張して民事訴訟によるAに対する妨害排除請求の可能性があることを指摘し,

それが「他に適当な方法」に当たるかどうかを検討することが求められる。

原告適格の検討に当たっては,行政事件訴訟法第37条の2第4項で準用されている同法第

9条第2項の規定に基づき,道路法第71条第1項及び第43条第2号の規定の趣旨・目的を

踏まえ,本件被侵害利益がこれらの規定によって考慮されているか,また本件被侵害利益の内

容・性質及びそれが害される態様・程度を勘案しなければならない。

〔設問1⑵〕は,道路管理者による「一定の処分」がなされないことが違法であるかどうか

を論じさせるものである。道路法第71条第1項第1号は「この法律(中略)に違反している

者」に対して監督処分が可能としているため,まず,Aによる本件フェンスの設置行為が同法

第43条第2号に違反しているかどうかを,道路管理者の要件裁量の有無も含めて検討しなけ

ればならない。その上で,Aの行為が同法第43条第2号に違反していると評価された場合で

も,同法第71条第1項第1号は,監督処分を行うかどうか,いかなる監督処分を行うかにつ

いて道路管理者の効果裁量を認めていることを指摘した上で,一方ではXらが受ける本件被侵

害利益,他方でY市側が主張するような諸事情が,裁量権を行使するに当たって考慮すべき事

項に当たるか,考慮に当たってどの程度重視されるべきかについて検討することが求められる。

〔設問2⑴〕は,取消訴訟の訴訟要件である処分性に関する理解を問う問題である。Y市長

が道路法第10条第1項に基づき行うことが想定される本件市道の路線の廃止が,行政事件訴

訟法第3条第2項に定める「行政庁の処分その他公権力の行使」に当たるかどうかを検討する

ことが求められている。

設問に示されているD弁護士の指示に従って道路法の規定を分析して,道路の区域決定・供

用開始が敷地所有者及び道路通行者に対してそれぞれどのような法効果を及ぼすかを検討し,

道路法第10条第1項に基づくY市長による本件市道の路線の廃止が,それらの法効果を一方

的に消滅させるものであることについて論じること,道路通行者については,当該市道を生活

上不可欠な道路として利用していた通行者の生活に著しい支障が生ずる場合があることを踏ま

えた上で論じることが求められる。

〔設問2⑵〕は,Y市長が道路法第10条第1項に基づき行うことが想定される本件市道の

路線の廃止の違法性の有無について論じさせるものである。本件市道の路線の廃止は,同法第

10条第1項「一般交通の用に供する必要がなくなつた」ことを要件にしていることを指摘し

た上で,まず,現に通行者による利用が存在して道路としての機能が喪失していない以上は同

条の要件を満たさないといえるのか,それとも,現に利用が存在しても,通行者による利用の

程度の乏しさ,代替的な交通路の存在などに鑑みて一般交通の用に供するに適さない状況があ

れば「必要がなくなつた」として廃止できるのかを検討し,更に上記の要件該当性の判断につ

いて行政庁に裁量権が認められるのかを検討しなければならない。また,同法第10条第1項

が「廃止することができる」という文言を用いていること,廃止するかどうかの判断に当たっ

て考慮される事項などの性質に着目して,要件が充足されている場合において廃止するかどう

かの判断についても行政庁に裁量権が認められるのかを検討することが期待される。

その上で,要件裁量又は効果裁量が認められる場合は,裁量権の範囲の逸脱濫用の有無を検

討しなければならない。Y市による調査が通行の実態を適切に調査できていないのではないか,

Xらが主張する本件被侵害利益が適切に考慮されていないのではないかなどの点について検討

することが求められる。

また,Y市は道路法第10条第1項の路線廃止について,隣接土地所有者の同意を必要とす

る内部基準を定め,これをウェブサイトで公表しているが,本件において,当該内部基準の法

的性質及び,本件において隣接土地所有者であるX1の同意が得られていないことが,裁量権

の範囲の逸脱濫用の有無とどのように関係するかを検討することが求められる。

最新の画像[もっと見る]

-

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

-

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

-

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

-

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

福祉保健委員会2025.2.12 福祉保健部の組織編成、地域包括支援センター人員配置基準の緩和

9時間前

-

実効性のある計画立案、そして検証。「ロジックモデル」の採用;企画総務費、福祉保健費;中央区予算論点18

16時間前

実効性のある計画立案、そして検証。「ロジックモデル」の採用;企画総務費、福祉保健費;中央区予算論点18

16時間前

-

東京湾大華火祭再開、実現に向けた更なる検討;区民費;中央区予算特別委論点17

17時間前

東京湾大華火祭再開、実現に向けた更なる検討;区民費;中央区予算特別委論点17

17時間前

-

子どものためにを、子どもと共に、『こども計画』立案、実行、そして修正しよりよく。;福祉保健費;中央区予算特別委論点16

2日前

子どものためにを、子どもと共に、『こども計画』立案、実行、そして修正しよりよく。;福祉保健費;中央区予算特別委論点16

2日前

-

小学校教科担任制(交換授業、チームティーチング含め)、推進を希望する学校を、教育委員会は支援します。教育費;予特論点15-2

2日前

小学校教科担任制(交換授業、チームティーチング含め)、推進を希望する学校を、教育委員会は支援します。教育費;予特論点15-2

2日前

-

教育費;5歳児健診で、小学生の不登校を減少することもできます。中央区でも実施を!;中央区予算特別委論点7−2

3日前

教育費;5歳児健診で、小学生の不登校を減少することもできます。中央区でも実施を!;中央区予算特別委論点7−2

3日前

-

教育費;小学校高学年、教科担任制の有効活用。その導入への全面支援。;中央区予算特別委論点15

3日前

教育費;小学校高学年、教科担任制の有効活用。その導入への全面支援。;中央区予算特別委論点15

3日前

「月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題」カテゴリの最新記事

『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業』の建築工事に関して、再開発組合と地...

『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業』の建築工事に関して、再開発組合と地... 東京都が、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業について、公聴会を6/23(木)...

東京都が、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業について、公聴会を6/23(木)... さようなら、月島長屋学校。本日2022.5.21開催、お別れ見学会

さようなら、月島長屋学校。本日2022.5.21開催、お別れ見学会  議案第98号『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改...

議案第98号『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改... 中央区都市計画審議会委員の皆様へ 7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会にお...

中央区都市計画審議会委員の皆様へ 7月30日開催の第2回中央区都市計画審議会にお... 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱い...

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱い... 皆さまからお預かりした「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計...

皆さまからお預かりした「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計... 「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画(案)に対する私の意...

「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画(案)に対する私の意... 月島三丁目北地区都市計画(案)意見書〆切間近!最終日6月4日(月)23時までいつ...

月島三丁目北地区都市計画(案)意見書〆切間近!最終日6月4日(月)23時までいつ... 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業で計画される区道821号線廃道は、道路法第...

月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業で計画される区道821号線廃道は、道路法第...

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます