今週月曜日に行われた恵庭市での自転車フォーラムについてご紹介しておきます。

午前中は市民サイクリングを楽しんで、午後は公園とパネルディスカッションを行いました。私の役回りは「自転車を使った生涯学習によるまちづくりについて」の講演とパネラーです。

講演の趣旨をまとめて言うと、まずはまちづくり上で対象となる自転車の範囲をどこに定めるか、という問題。

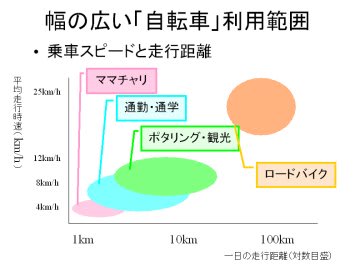

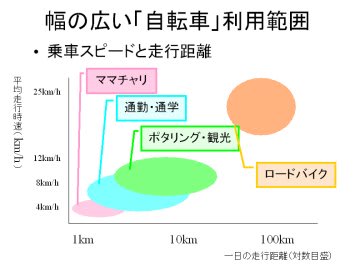

自転車といっても実に幅の広い使われ方をしています。これを一日の走行距離と平均時速によるグラフで表すと、走行距離が短くてスピードも遅い「ママチャリ・買い物利用」という使われ方から、もう少し早くて走行距離が伸びる「通勤・通学利用」というカテゴリーが見つかります。

さらに走行範囲が広がる「ポタリング(自転車散歩・まち巡り)利用」が出てきて、最後には一日の走行距離が100kmにも及び平均時速も20kmを超えるような「ロードバイク利用」というカテゴリーまでがあります。

【横軸の距離は対数目盛です】

つまり自転車と言ってもこれくらいのカテゴリーに分けて、それぞれごとに課題と対処の方針を考えましょう、ということ。

私は地域を自転車で元気にするということであれば、ポタリング・まち巡り観光ということを対象にしてはどうか、という考えです。

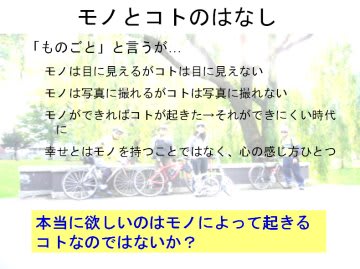

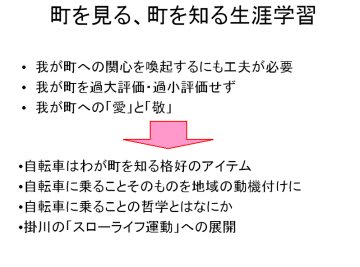

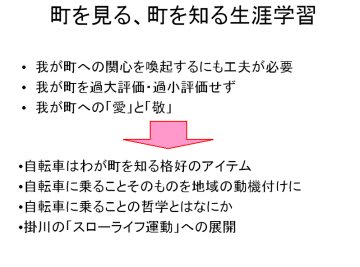

これは外からの観光客を呼ぶ効果もありますが、まずは市民に実際に自転車で我が町を走ってもらってどんな風景が広がっているかを知ってもらうことが大事なのではないか、と思うのです。

そして何よりも、どんなコースにしようかという素材を集めるためには、多くのサイクリストたちが事前に幾つもの道を走り、その風景を自分のものとした上でその中からセレクトした道を繋いだコースなのです。つまりは、コースを決めたその時点で既に、サイクリストたちこそが既に我が町を生涯学習していることになるのです。

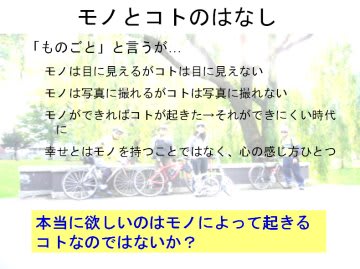

生涯学習のまちづくりとは、我が町にしっかりと関心を持って自分自身が様々な施設や景色を訪れて味わい、その延長に郷土愛を育むと言うことがあるのだ、という哲学です。

自転車は我が町を見つめるという意味で格好のツールになれるというのが私の主張でした。これはどこの町でもやれることですし、ぜひやって欲しいことなのです。

※ ※ ※ ※

私の次には私とスローライフ運動を一緒に始め、今でも掛川で実践的にサイクルガイドツーリズムを実践している佐藤雄一君が二番目の講演に立ちました。

彼はまず、12分仕立ての掛川を紹介するビデオを放映しましたが、これは幼なじみの若い男女が自転車で掛川のまちを巡るというストーリーですが、映し出されたのは掛川の選りすぐりの風景の連続。

全ての景色は本当に連続しているわけではなく、細切れにつなぎ合わせているのですが、我が町のもっとも美しいワンカットを選びながらつなぎ合わせるととてもきれいな映像美が出来上がるという見本です。

彼は最近札幌で北海道スイーツと掛川茶をコラボレーションするという仕事をしていて、しょっちゅう静岡空港を使って掛川から札幌を訪ねてきているのですが、「静岡空港のおかげで、北海道は本当に掛川にとって近い庭になりました」とその近さを実感しているよう。

そんな彼の疑問は、「北海道のサイクリストたちは雪に閉ざされる冬は何をしているんでしょうかね?」というもの。

「町単位のサイクルガイドツーリズムが盛んになって、冬に道内のサイクリストが掛川へ来て、逆に暑い夏は静岡のサイクリストが北海道へ来るという相互連携にも可能性があると思います」とは彼の持論です。

実際最近彼は静岡県内で、空港活性化の一助として台湾のサイクリストを迎えるFAMツアーも担当するなど、自転車による国際的な交流も視野に入れています。台湾となると私も気になるところで、今後も彼らと連携をして行きたいものです。

※ ※ ※ ※

パネルディスカッションからは前二人に加えて、札幌でサイクルガイドをビジネスとして実践している石塚裕也さんが登場してくれました。

彼は中学生の時に自転車に魅せられ、北大大学院を出た後に自転車武者修行として単身イタリアに渡り、現地で自転車のロードチームに入ってヨーロッパ各地を転戦したというロードバイクの猛者です。

その彼が世界を走って、「やはりガイドして魅力的なのは北海道だ」と札幌に帰ってきてサイクルフロンティア北海道を立ち上げました。料金をいただくサイクルガイドとして働くために、自転車に乗る技術はもちろん、メカニックから地元の観光ガイドまで様々な資格を取って、ツアー客の満足向上に努めています。

話を聞くと、一度に一人のガイドが案内するのは5人までとしていて、それ以上になったらガイドの人数を増やすのだとか。

こういう若者がサイクルガイドとして売れる時代が来ることを願わずにいられません。

※ ※ ※ ※

フォーラムは約50人くらいの皆さんが熱心に聞いてくださり、全体として和やかな雰囲気に包まれたものとなりました。

それはなんと言っても、フォーラム参加者が皆午前のサイクリングに何らかの形で参加していて、思いを共有出来ているからに他なりません。だから単に話を聞くよりもずっとシンパシーを感じることができたのだと思います。

フォーラム後に行われた懇親会では原田市長さんまで参加してくださって、楽しいひとときとなりました。

今回のフォーラムに参加して、改めて釧路こそせっかくのまちのポテンシャルを活かして、自転車によるまちづくりを進めなくては行けないと思いました。

恵庭市の皆さん、ありがとうございました。

【サイクルフロンティア北海道(石塚さんの会社)のホームページ】

http://www.hokkaido-cycling.jp/

午前中は市民サイクリングを楽しんで、午後は公園とパネルディスカッションを行いました。私の役回りは「自転車を使った生涯学習によるまちづくりについて」の講演とパネラーです。

講演の趣旨をまとめて言うと、まずはまちづくり上で対象となる自転車の範囲をどこに定めるか、という問題。

自転車といっても実に幅の広い使われ方をしています。これを一日の走行距離と平均時速によるグラフで表すと、走行距離が短くてスピードも遅い「ママチャリ・買い物利用」という使われ方から、もう少し早くて走行距離が伸びる「通勤・通学利用」というカテゴリーが見つかります。

さらに走行範囲が広がる「ポタリング(自転車散歩・まち巡り)利用」が出てきて、最後には一日の走行距離が100kmにも及び平均時速も20kmを超えるような「ロードバイク利用」というカテゴリーまでがあります。

【横軸の距離は対数目盛です】

つまり自転車と言ってもこれくらいのカテゴリーに分けて、それぞれごとに課題と対処の方針を考えましょう、ということ。

私は地域を自転車で元気にするということであれば、ポタリング・まち巡り観光ということを対象にしてはどうか、という考えです。

これは外からの観光客を呼ぶ効果もありますが、まずは市民に実際に自転車で我が町を走ってもらってどんな風景が広がっているかを知ってもらうことが大事なのではないか、と思うのです。

そして何よりも、どんなコースにしようかという素材を集めるためには、多くのサイクリストたちが事前に幾つもの道を走り、その風景を自分のものとした上でその中からセレクトした道を繋いだコースなのです。つまりは、コースを決めたその時点で既に、サイクリストたちこそが既に我が町を生涯学習していることになるのです。

生涯学習のまちづくりとは、我が町にしっかりと関心を持って自分自身が様々な施設や景色を訪れて味わい、その延長に郷土愛を育むと言うことがあるのだ、という哲学です。

自転車は我が町を見つめるという意味で格好のツールになれるというのが私の主張でした。これはどこの町でもやれることですし、ぜひやって欲しいことなのです。

※ ※ ※ ※

私の次には私とスローライフ運動を一緒に始め、今でも掛川で実践的にサイクルガイドツーリズムを実践している佐藤雄一君が二番目の講演に立ちました。

彼はまず、12分仕立ての掛川を紹介するビデオを放映しましたが、これは幼なじみの若い男女が自転車で掛川のまちを巡るというストーリーですが、映し出されたのは掛川の選りすぐりの風景の連続。

全ての景色は本当に連続しているわけではなく、細切れにつなぎ合わせているのですが、我が町のもっとも美しいワンカットを選びながらつなぎ合わせるととてもきれいな映像美が出来上がるという見本です。

彼は最近札幌で北海道スイーツと掛川茶をコラボレーションするという仕事をしていて、しょっちゅう静岡空港を使って掛川から札幌を訪ねてきているのですが、「静岡空港のおかげで、北海道は本当に掛川にとって近い庭になりました」とその近さを実感しているよう。

そんな彼の疑問は、「北海道のサイクリストたちは雪に閉ざされる冬は何をしているんでしょうかね?」というもの。

「町単位のサイクルガイドツーリズムが盛んになって、冬に道内のサイクリストが掛川へ来て、逆に暑い夏は静岡のサイクリストが北海道へ来るという相互連携にも可能性があると思います」とは彼の持論です。

実際最近彼は静岡県内で、空港活性化の一助として台湾のサイクリストを迎えるFAMツアーも担当するなど、自転車による国際的な交流も視野に入れています。台湾となると私も気になるところで、今後も彼らと連携をして行きたいものです。

※ ※ ※ ※

パネルディスカッションからは前二人に加えて、札幌でサイクルガイドをビジネスとして実践している石塚裕也さんが登場してくれました。

彼は中学生の時に自転車に魅せられ、北大大学院を出た後に自転車武者修行として単身イタリアに渡り、現地で自転車のロードチームに入ってヨーロッパ各地を転戦したというロードバイクの猛者です。

その彼が世界を走って、「やはりガイドして魅力的なのは北海道だ」と札幌に帰ってきてサイクルフロンティア北海道を立ち上げました。料金をいただくサイクルガイドとして働くために、自転車に乗る技術はもちろん、メカニックから地元の観光ガイドまで様々な資格を取って、ツアー客の満足向上に努めています。

話を聞くと、一度に一人のガイドが案内するのは5人までとしていて、それ以上になったらガイドの人数を増やすのだとか。

こういう若者がサイクルガイドとして売れる時代が来ることを願わずにいられません。

※ ※ ※ ※

フォーラムは約50人くらいの皆さんが熱心に聞いてくださり、全体として和やかな雰囲気に包まれたものとなりました。

それはなんと言っても、フォーラム参加者が皆午前のサイクリングに何らかの形で参加していて、思いを共有出来ているからに他なりません。だから単に話を聞くよりもずっとシンパシーを感じることができたのだと思います。

フォーラム後に行われた懇親会では原田市長さんまで参加してくださって、楽しいひとときとなりました。

今回のフォーラムに参加して、改めて釧路こそせっかくのまちのポテンシャルを活かして、自転車によるまちづくりを進めなくては行けないと思いました。

恵庭市の皆さん、ありがとうございました。

【サイクルフロンティア北海道(石塚さんの会社)のホームページ】

http://www.hokkaido-cycling.jp/