昭和59年に発刊された『田原本町の年中行事』に興味をもったのはいつだったろうか。

平成23年3月11日に訪れた橿原考古学研究所付属博物館。所属のY主任学芸員が田原本町図書館にあると聞いてからの2年後にようやく探し出した。

この日の打合せはK主任学芸員が企画していた「弥生の里~くらしといのり~春季特別展」に展示する農耕儀礼の写真についてだった。

その日に起こった東日本大震災。

その後に発生した大津波を映し出すニュース映像に向かって「早く逃げるんや」と叫んでいたことを思いだす。

それはともかく、貸出するには図書館利用カードの申請がいる。

簡単な手続きを済まして持ち帰ったのは、平成23年4月のことだった。

くまなく調査された年中行事の本は田原本町教育委員会編。

詳細な情報に感動する。

大字佐味で行われている行事に惹かれたものがある。

天神社境内で行われる七日盆のヤマモリと八王子講が主催する子供の相撲だ。

平成25年9月15日に訪れるも尋ねた村人は知らず、手掛かりを得られなかった。

翌日の16日も訪れた。

集落を歩いて存じている人を探し回った。

1軒家に居られた住民に声を掛けたらヤマモリの日は8月第一日曜日と判った。

夕方ともなれば村全戸が集まってくる。

境内にシートを広げて弁当を食べる。

大勢なので壮観な状況になるという。

その人は云った。

隣家は八王子講の一人だという。

しかし、呼び鈴を押しても無音。

不在のようだ。

翌年の平成26年8月3日にも訪れた佐味。

その日のヤマモリは雨天で中止だった。

同年9月14日も訪れた。

神社前に数人が居た。

その人たちは八王子講の講元を存じていた。

家を訪ねてやっと会えた。

奥さんが詳しく説明してくださったが日程は変動型だった。

予め聞くしかない。

もしやと思って出かけた今年の9月12日。

講元の話しによれば13日だという。

知ってから4年目。

ようやくお目にかかることができる。

現在の講中は5軒。

組織された時代は不明だが、当初は10軒だったと伝わる佐味の八王子講。

昔、昔のことだ。曽我川が大雨で洪水。

川は氾濫した。

小字初田(八田とも)の田んぼに神さんを祀るヤカタが流れ着いた。

それを祭り始めたのは田の所有者。

磯橋家はウチワ親戚筋の同族に声を掛けて講ができた。

八王子講はハツオサン(或はハッタサン)と呼ぶ祭りごとを始めた。

磯橋家ご一統に数軒の家とともに構成された10軒であった。

一統の発起人家で祀っていたが、佐味の氏神さんを祭る天神社境内の一角にヤカタを遷し八王子社とした。

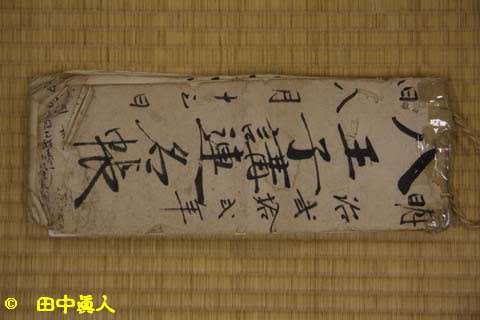

明治22年旧8月13日より書きだした『八王子講連名帳』によれば、「萱野原姫命御殿」こと八王子社は明治22年10月に玉垣とともに営繕したと書かれている。

講中の話しによればこれよりもっと古い文書があるらしい。

おそらくは江戸時代のものであろうか。

それを見ないことには断定できないが、八王子社の創建は江戸時代まで遡るようだ。

なお、現在の社殿は昭和12年3月28日に新調したと文書に記されている。

提灯に記された八王子の神さんは萱野原姫命。

オヤとも呼ばれる講中・ヤド(宿)家の玄関に立てた提灯である。

近年においてヤド家は公民館に移ったことから掲げることはない。

かつては高張提灯のように掲げていたという。

提灯に書いてある「萱野原姫命」は、もしかとすれば野槌の神さん。

野ノ神さんであれば野神さん。

連想はともかく佐味・八王子講に「蛇」は登場しないから野ノ神さんでもなさそうだ。

流れ着いたのはヤカタである。

ヤカタに神さんの名があったのか、継いできた講中に詳しいことは伝わっていない。

かつての八王子講の営みはオヤと呼ばれる「宿(ヤド)」家に集まっていた。

御供の調製、八王子社参拝、村子供の相撲を終えたらオヤ家の接待料理をよばれていた。

訛って「デン」と呼ぶ膳を風呂敷に包んでオヤ家に出かけた。

「今日はお世話になります」と挨拶して座敷にあがった。

家の料理は手間がかかる。

20云年前からパック詰め料理になった。

いつしかそれも面倒になり料理屋に出かけることにしたという。

それはともかく御供の調整はオヤ家でなく、今では場を移した公民館だ。

オヤが準備した真竹に白紙。

竹をナタで割ったところに切り抜いた幣を差し込む。

これを2本作る。

御幣は子供相撲の最優勝者に授与される。

もう一本はオヤが貰って帰る。

神棚などに供えて一年間、家の守り神として掲げるようだが、優勝した子供の家ではどうしているか判らないという。

ハツオサンに供える御供を調整する。

一つは半切りしたカボチャを土台にコーヤドーフ、ミョウガ、二度豆、乾物シイタケを竹串で挿す。

コーヤドーフは胴体。

ミョウガに二度豆は左右の両手を表現しているように思える。

そう見立てたらシイタケがまるでお顔のように見えてきた。

もう一つは折敷に盛った供餅。

今では配りやすいようにコモチになったが、かつては2段重ねの鏡餅。

下段は一升で、上段が五合のモチゴメで搗いたという。

一升餅に相当する下の段にコモチを並べる。

コンブ、スルメの順に載せた上の段にもコモチ。

これが五合に相当する鏡餅だ。

御供調整を終えた講中は時間ともなれば八王子社へ出向く。

予め結っておいた注連縄、真竹の御幣、鏡餅御供、野菜御供などを抱えて公民館を出発する。

集落を抜けて天神社の鳥居をくぐる参進。

天神社境内の北端に鎮座するのが八王子社だ。

講が組織された当初は10軒だった。

平成17年までは8軒であったが、今では5軒になった八王子講が祀っている。

社殿に注連縄を架けて、お神酒、塩、洗米などの神饌を供える。

稲藁で編んだ筵を敷いて野菜造りの御供も並べる。

社殿左右に御神前提灯を掲げて火を灯す。

講中は一同揃って2礼2拍手1拝。

神職は登場することなく淡々と進行されたハツオサンの祭り。

その次は村の子供を集めて相撲が行われる予定だった。

前夜から雨が降りだす天気予報。

社殿前に設えた土俵はずぶぬれになると想定された。

取組相撲はできそうにもないと決断されて今年はやむなく中断。

晴れ間であれば朝にマイク放送をして子供たちに相撲の案内をする。

集まってくるのは5人ぐらい。

幼稚園から小学6年生が対象者。

かつては男児だけだったが女児も参加できるようにした。

昭和59年に発刊された『田原本町の年中行事』に載っている写真では男女13人もいる。

写っていない周りにはもっといたのだろう。

行司は講中が務める。

見合った子供の背中を叩いて合図するらしい。

「はっけよい のこった のこった」と采配するようだ。

参拝を終えた講中は清めの塩だと云って、土俵の場に塩を撒いて解散した。

(H27. 9.13 EOS40D撮影)

平成23年3月11日に訪れた橿原考古学研究所付属博物館。所属のY主任学芸員が田原本町図書館にあると聞いてからの2年後にようやく探し出した。

この日の打合せはK主任学芸員が企画していた「弥生の里~くらしといのり~春季特別展」に展示する農耕儀礼の写真についてだった。

その日に起こった東日本大震災。

その後に発生した大津波を映し出すニュース映像に向かって「早く逃げるんや」と叫んでいたことを思いだす。

それはともかく、貸出するには図書館利用カードの申請がいる。

簡単な手続きを済まして持ち帰ったのは、平成23年4月のことだった。

くまなく調査された年中行事の本は田原本町教育委員会編。

詳細な情報に感動する。

大字佐味で行われている行事に惹かれたものがある。

天神社境内で行われる七日盆のヤマモリと八王子講が主催する子供の相撲だ。

平成25年9月15日に訪れるも尋ねた村人は知らず、手掛かりを得られなかった。

翌日の16日も訪れた。

集落を歩いて存じている人を探し回った。

1軒家に居られた住民に声を掛けたらヤマモリの日は8月第一日曜日と判った。

夕方ともなれば村全戸が集まってくる。

境内にシートを広げて弁当を食べる。

大勢なので壮観な状況になるという。

その人は云った。

隣家は八王子講の一人だという。

しかし、呼び鈴を押しても無音。

不在のようだ。

翌年の平成26年8月3日にも訪れた佐味。

その日のヤマモリは雨天で中止だった。

同年9月14日も訪れた。

神社前に数人が居た。

その人たちは八王子講の講元を存じていた。

家を訪ねてやっと会えた。

奥さんが詳しく説明してくださったが日程は変動型だった。

予め聞くしかない。

もしやと思って出かけた今年の9月12日。

講元の話しによれば13日だという。

知ってから4年目。

ようやくお目にかかることができる。

現在の講中は5軒。

組織された時代は不明だが、当初は10軒だったと伝わる佐味の八王子講。

昔、昔のことだ。曽我川が大雨で洪水。

川は氾濫した。

小字初田(八田とも)の田んぼに神さんを祀るヤカタが流れ着いた。

それを祭り始めたのは田の所有者。

磯橋家はウチワ親戚筋の同族に声を掛けて講ができた。

八王子講はハツオサン(或はハッタサン)と呼ぶ祭りごとを始めた。

磯橋家ご一統に数軒の家とともに構成された10軒であった。

一統の発起人家で祀っていたが、佐味の氏神さんを祭る天神社境内の一角にヤカタを遷し八王子社とした。

明治22年旧8月13日より書きだした『八王子講連名帳』によれば、「萱野原姫命御殿」こと八王子社は明治22年10月に玉垣とともに営繕したと書かれている。

講中の話しによればこれよりもっと古い文書があるらしい。

おそらくは江戸時代のものであろうか。

それを見ないことには断定できないが、八王子社の創建は江戸時代まで遡るようだ。

なお、現在の社殿は昭和12年3月28日に新調したと文書に記されている。

提灯に記された八王子の神さんは萱野原姫命。

オヤとも呼ばれる講中・ヤド(宿)家の玄関に立てた提灯である。

近年においてヤド家は公民館に移ったことから掲げることはない。

かつては高張提灯のように掲げていたという。

提灯に書いてある「萱野原姫命」は、もしかとすれば野槌の神さん。

野ノ神さんであれば野神さん。

連想はともかく佐味・八王子講に「蛇」は登場しないから野ノ神さんでもなさそうだ。

流れ着いたのはヤカタである。

ヤカタに神さんの名があったのか、継いできた講中に詳しいことは伝わっていない。

かつての八王子講の営みはオヤと呼ばれる「宿(ヤド)」家に集まっていた。

御供の調製、八王子社参拝、村子供の相撲を終えたらオヤ家の接待料理をよばれていた。

訛って「デン」と呼ぶ膳を風呂敷に包んでオヤ家に出かけた。

「今日はお世話になります」と挨拶して座敷にあがった。

家の料理は手間がかかる。

20云年前からパック詰め料理になった。

いつしかそれも面倒になり料理屋に出かけることにしたという。

それはともかく御供の調整はオヤ家でなく、今では場を移した公民館だ。

オヤが準備した真竹に白紙。

竹をナタで割ったところに切り抜いた幣を差し込む。

これを2本作る。

御幣は子供相撲の最優勝者に授与される。

もう一本はオヤが貰って帰る。

神棚などに供えて一年間、家の守り神として掲げるようだが、優勝した子供の家ではどうしているか判らないという。

ハツオサンに供える御供を調整する。

一つは半切りしたカボチャを土台にコーヤドーフ、ミョウガ、二度豆、乾物シイタケを竹串で挿す。

コーヤドーフは胴体。

ミョウガに二度豆は左右の両手を表現しているように思える。

そう見立てたらシイタケがまるでお顔のように見えてきた。

もう一つは折敷に盛った供餅。

今では配りやすいようにコモチになったが、かつては2段重ねの鏡餅。

下段は一升で、上段が五合のモチゴメで搗いたという。

一升餅に相当する下の段にコモチを並べる。

コンブ、スルメの順に載せた上の段にもコモチ。

これが五合に相当する鏡餅だ。

御供調整を終えた講中は時間ともなれば八王子社へ出向く。

予め結っておいた注連縄、真竹の御幣、鏡餅御供、野菜御供などを抱えて公民館を出発する。

集落を抜けて天神社の鳥居をくぐる参進。

天神社境内の北端に鎮座するのが八王子社だ。

講が組織された当初は10軒だった。

平成17年までは8軒であったが、今では5軒になった八王子講が祀っている。

社殿に注連縄を架けて、お神酒、塩、洗米などの神饌を供える。

稲藁で編んだ筵を敷いて野菜造りの御供も並べる。

社殿左右に御神前提灯を掲げて火を灯す。

講中は一同揃って2礼2拍手1拝。

神職は登場することなく淡々と進行されたハツオサンの祭り。

その次は村の子供を集めて相撲が行われる予定だった。

前夜から雨が降りだす天気予報。

社殿前に設えた土俵はずぶぬれになると想定された。

取組相撲はできそうにもないと決断されて今年はやむなく中断。

晴れ間であれば朝にマイク放送をして子供たちに相撲の案内をする。

集まってくるのは5人ぐらい。

幼稚園から小学6年生が対象者。

かつては男児だけだったが女児も参加できるようにした。

昭和59年に発刊された『田原本町の年中行事』に載っている写真では男女13人もいる。

写っていない周りにはもっといたのだろう。

行司は講中が務める。

見合った子供の背中を叩いて合図するらしい。

「はっけよい のこった のこった」と采配するようだ。

参拝を終えた講中は清めの塩だと云って、土俵の場に塩を撒いて解散した。

(H27. 9.13 EOS40D撮影)