数年前の平成28年の6月12日。

取材地は桜井市の笠。

地区の行事に「テンノオイシキ」があった。

漢字で表記すれば「(※牛頭」天王社の会式」。

神社行事であるが、仏式用語の会式。

民俗行事に拝見したかった藁つくりのカタチ。

編んだ藁は4種類。

一足半の牛の藁草履に人が履くような藁草履。

その藁草履は三つのカタチ。

子どもの藁草履に、女の藁草履。

さらに男の藁草履。

他地区では見られない藁つくりのカタチ。

それらすべてをつくり、会式に奉納された男性。

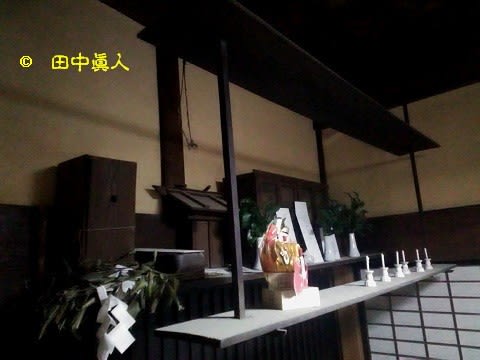

お家にあがりや、と云われて入った室内に見た神棚。

神棚の前、少し離して設えた板一枚の御供棚。

はじめて拝見した暮らしの民俗。

いずれもブログに公開した貴重なあり方。

妻の実家にも同じような形態の神棚・御供棚がある、と伝えてくれた知人のNさん。

その後も、同様の事例も見つかった。

地区は奈良市中山町。

ご自宅拝見までは至らなかったが、男性が話してくれたそのカタチをイラスト化して、見てもらったら、これだ、といってくれた箱型のような御供棚。

天井から1本の吊り棒があった。

神棚とは別に設えた箱型御供棚は、ボルト止めした鉄製の吊り仕様。

吊り位置は中心だからくるくる廻る造り。

その事例と、よく似ている御供棚は、大和郡山市雑穀町にあった。

お家行事のサンニンサン取材の際に、話してくださったかつての形状。

当時をとらえた写真も拝見した。

これら、仕様の違いはあるが、神棚から少し離した場に設えた別途構造の、いわば張りだし造りの御供棚。

お家のあり方だけに、事例はどれほどあるのか、それさえさっぱりわからぬ暮らしの民俗。

以前、妻の生家にある、と伝えてくれた高取町に暮らすNさんから、10月はじめのころにメールをいただいた。

「ブログで神棚のことを書かれていましたね。いつでも来てください、といいながら中々実現してません。だいたいは、毎月1回に家内の実家に母親のご機嫌伺いに行っています。ほとんどが日曜日の訪問ですが、今度の訪問時に来られますか?今のところ、24日の午後が有力です・・・」。

続けて「第三日曜日は、いつも宇太水分神社の秋祭りでお渡りや太鼓台が出て賑やかなのですが、今年もコロナで、神事のみの祭事は17日になるようです。ですから、訪問日を1週間延ばそうか、と家内と相談しています」と、あった。

調整した来訪日は10月24日の午後。

歴史も文化も記載されている「まちづくりマップ 菟田野古市場」裏面に生家が載っている、という地図を確認して出かけた。

その通りも、宇陀市菟田野古市場の地に鎮座する宇太水分神社も存じている。

平成17年の2月7日、ずいぶん前になるが、宮司お一人で祭礼をしていた年頭に豊作祈願する御田の祈年祭を拝見していた。

本日の行先は、地元宇陀の地に商売されていた米穀燃料店。

ご挨拶に伺った米穀燃料店は、知人のNさんの妻の生家。

店主は、分家四代目の昭和33年生まれのYさん。

N妻の弟さんが継いできた米穀燃料店。

本家は、当家より西に建つ3階建ての家屋。

Nさんは、数年前から神棚に張りだし御供棚を私に見せたい、と伝えていた築造140年の建屋。

大正時代の建屋にある、と云われて案内された座敷。

まさに、これだ。

正面から拝礼、拝まさせていただいた神棚。

その前に設えた御供棚。

2段構造が見える正面から、左から寄って撮った神棚と御供棚の配置関係。

お燈明などを置く張りだし型の御供棚は珍しく貴重な神具。

一歩、下がって底面を拝見する。

神棚と御供棚との間隔がよくわかる。

天井から下げる支柱は、左右にそれぞれに一本ずつ。

天板がある御供棚の構造は桜井市の笠で拝見したカタチと同じようだ。

出入口から入室したその部屋は、かつての帳場であろう。

商売している感がある昔ながらの雰囲気を醸し出す。

帰り際にもらった実成りの柿は、N家で採れた柿。

自宅の畑に育つ甘柿は2年おきの実成りに収穫する。

お土産にいただいた甘柿。

数が多くて、ご近所さんにおすそ分けした。

(R3.10.24 SB805SH 撮影)

取材地は桜井市の笠。

地区の行事に「テンノオイシキ」があった。

漢字で表記すれば「(※牛頭」天王社の会式」。

神社行事であるが、仏式用語の会式。

民俗行事に拝見したかった藁つくりのカタチ。

編んだ藁は4種類。

一足半の牛の藁草履に人が履くような藁草履。

その藁草履は三つのカタチ。

子どもの藁草履に、女の藁草履。

さらに男の藁草履。

他地区では見られない藁つくりのカタチ。

それらすべてをつくり、会式に奉納された男性。

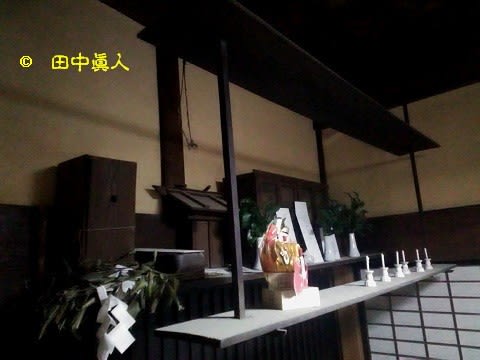

お家にあがりや、と云われて入った室内に見た神棚。

神棚の前、少し離して設えた板一枚の御供棚。

はじめて拝見した暮らしの民俗。

いずれもブログに公開した貴重なあり方。

妻の実家にも同じような形態の神棚・御供棚がある、と伝えてくれた知人のNさん。

その後も、同様の事例も見つかった。

地区は奈良市中山町。

ご自宅拝見までは至らなかったが、男性が話してくれたそのカタチをイラスト化して、見てもらったら、これだ、といってくれた箱型のような御供棚。

天井から1本の吊り棒があった。

神棚とは別に設えた箱型御供棚は、ボルト止めした鉄製の吊り仕様。

吊り位置は中心だからくるくる廻る造り。

その事例と、よく似ている御供棚は、大和郡山市雑穀町にあった。

お家行事のサンニンサン取材の際に、話してくださったかつての形状。

当時をとらえた写真も拝見した。

これら、仕様の違いはあるが、神棚から少し離した場に設えた別途構造の、いわば張りだし造りの御供棚。

お家のあり方だけに、事例はどれほどあるのか、それさえさっぱりわからぬ暮らしの民俗。

以前、妻の生家にある、と伝えてくれた高取町に暮らすNさんから、10月はじめのころにメールをいただいた。

「ブログで神棚のことを書かれていましたね。いつでも来てください、といいながら中々実現してません。だいたいは、毎月1回に家内の実家に母親のご機嫌伺いに行っています。ほとんどが日曜日の訪問ですが、今度の訪問時に来られますか?今のところ、24日の午後が有力です・・・」。

続けて「第三日曜日は、いつも宇太水分神社の秋祭りでお渡りや太鼓台が出て賑やかなのですが、今年もコロナで、神事のみの祭事は17日になるようです。ですから、訪問日を1週間延ばそうか、と家内と相談しています」と、あった。

調整した来訪日は10月24日の午後。

歴史も文化も記載されている「まちづくりマップ 菟田野古市場」裏面に生家が載っている、という地図を確認して出かけた。

その通りも、宇陀市菟田野古市場の地に鎮座する宇太水分神社も存じている。

平成17年の2月7日、ずいぶん前になるが、宮司お一人で祭礼をしていた年頭に豊作祈願する御田の祈年祭を拝見していた。

本日の行先は、地元宇陀の地に商売されていた米穀燃料店。

ご挨拶に伺った米穀燃料店は、知人のNさんの妻の生家。

店主は、分家四代目の昭和33年生まれのYさん。

N妻の弟さんが継いできた米穀燃料店。

本家は、当家より西に建つ3階建ての家屋。

Nさんは、数年前から神棚に張りだし御供棚を私に見せたい、と伝えていた築造140年の建屋。

大正時代の建屋にある、と云われて案内された座敷。

まさに、これだ。

正面から拝礼、拝まさせていただいた神棚。

その前に設えた御供棚。

2段構造が見える正面から、左から寄って撮った神棚と御供棚の配置関係。

お燈明などを置く張りだし型の御供棚は珍しく貴重な神具。

一歩、下がって底面を拝見する。

神棚と御供棚との間隔がよくわかる。

天井から下げる支柱は、左右にそれぞれに一本ずつ。

天板がある御供棚の構造は桜井市の笠で拝見したカタチと同じようだ。

出入口から入室したその部屋は、かつての帳場であろう。

商売している感がある昔ながらの雰囲気を醸し出す。

帰り際にもらった実成りの柿は、N家で採れた柿。

自宅の畑に育つ甘柿は2年おきの実成りに収穫する。

お土産にいただいた甘柿。

数が多くて、ご近所さんにおすそ分けした。

(R3.10.24 SB805SH 撮影)