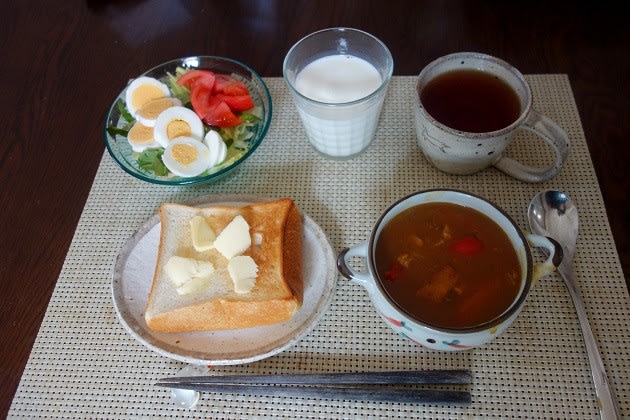

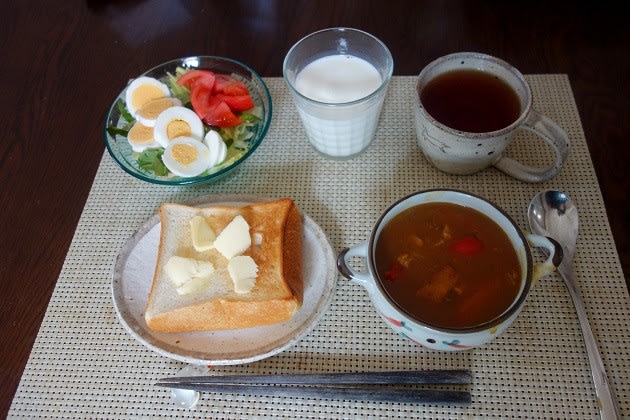

8時、起床。トースト、カレー、サラダ(+ゆで卵)、牛乳、紅茶の朝食。

午後から大学へ。キャンパスの入口が記念会堂の工事で半分くらいの幅になっているが、そこにサークルの新入生勧誘の一団が陣取っていて、彼らが作る花道を通らないとスロープにたどり着けない。チャペルの外に出てきてフラワーシャワーを浴びる新郎の気分だ。

事務所に直行して本当は3月末に提出しなくてはならなかった書類を提出する。

昼食は書道家で句会仲間の恵美子さんと待ち合わせて「三朝庵」で食べる。店内にはテーブルがたくさん並んでいるが、すでにピーク時を過ぎて、ゆったりした時間が流れている。

私はキツネ蕎麦に天丼。彼女はせいろに天丼。

食後のコーヒーは「トンボロ」で。私はBブレンド(深炒り)とアンパン、彼女はAブレンド(浅炒り)とコーヒーゼリー(アイスクリーム添え)。

今日の彼女は少し気だるそうで、それは花粉症のせいなのだが、同時にそこには一種の満ちたりた雰囲気(高い生活満足度)も漂っている。最近、彼女は自宅(マンション)を購入したのだが、海千山千の不動産屋を相手に頑張って手に入れた新しいその居住空間を彼女はとても気に入っている。そこは生活の場であると同時に仕事の場でもある。彼女の仕事は書道の個人レッスンなのだが、それまで他所でやっていた仕事の多くを自宅でできるようになり、移動の時間的ロスがなくなった分、これまでより多くの生徒さんを教えることができるようになった。つまり収入が増えた。彼女のように会社に所属せずフリーランスで働く人にとって、安定した収入は生命線である。しかも、たくさんの生徒さんはたんなる顧客ではなく、適度な自己開示を伴った社交的会話の相手でもある。つまり彼女はフリーランスの仕事をしているが、決して孤独ではないのである。さらに彼女の生活満足度を高めているのは、自分自身の書道の腕が以前より上達しているという確かな手ごたえを感じていることにある。

大変に充実したいまの彼女の生活にもし欠けているものがあるとすれば、「時間的なゆとり」くらいである。レッスンとレッスンの短い空き時間に彼女はバナナを食べて食事にしているそうである。彼女はバナナがいかにすぐれた(合理的な)食べ物であるかを力説していたが(曰く、高い営養価と手軽さ)、「食事の楽しみ」というものは最初から放棄されているのであろう。おそらく「食事の楽しみ」は夕食(夜食)が一手に引き受けているのだろう。「定休日」(完全なオフの日)というものがあった方がよいのではないかと思うが、 彼女曰く、「手帳の空白があると何か(多くはレッスン)で埋めちゃうんですよね」。おそらく彼女の感覚では手帳の空白は真空のようなものなのだろう。そして自然が真空を嫌うように、彼女も真空を嫌うのである。しかし、真空というものは、実は、目には見えず、質量もない「何か」によって満たされているのだという考え方もある。それは合理的な考え方とはいえないが、人間が100%合理的な生き物ではない以上、いくらかは意味のある考え方であろう。

*後記:彼女のブログ(4月6日更新)を読むと、彼女は最近一点もののコーヒーカップを購入したそうだが、それは「精神的なゆとり」を象徴するものであろう。

研究室に戻り、6日から始まる授業に備えての下準備をする。

首都大学東京助教の庄司さんから抜き刷りが送られてきた。「旧制府立高等学校教授・下地寛令について」というタイトルである。このタイトルをみて即座に「おっ」と思うのは多く見積もっても日本に十数人であろう(私はその一人だ)。下地寛令には『心理学概論』という著書があるが、実はそれを書いたのは東京帝国大学の学生だった清水幾太郎である。彼が下地から依頼されて夏休みを使って書き上げたものである。庄司さんは日本中の図書館を探してこの清水幾太郎の幻の処女作を入手し、その内容を分析した論文を以前に書かれたが、今回は下地寛令という人物そのものの経歴を調査したものである。旧制府立高等学校は首都大学東京の前身で、首都大学東京に所蔵されていた資料の中に下地の経歴に関する資料があったのである。帰りの電車の中で読み終え、帰宅してから庄司さんにお礼のメールを出した。

「あゆみブックス」で、山崎正和『リズムの哲学ノート』(中央公論新社)を購入。

帰宅すると、二階の廊下に野良猫のナツがいた。暖かくなって、家の中には入って来なくなったが、今日はどいういう風の吹き回しだろう。

夕食は野菜のレンジ焼き、味噌汁、ご飯。

デザートはバナナ。今日の帰りかげに東急プラザの「林フルーツ」で買ってきた台湾バナナである。

甘くて、ほろねっとりしている。バナナを食べるのは久しぶりだが、「美味い!」と喝采するほどのものではない。きっと時間のない中での栄養補給として食べて初めてそのありがたみは実感できるのだろう。私の場合、時間のない中での食事というと、授業の合間に研究室で食べるコンビニおにぎりがあるが、それでもお茶ぐらいは煎れる。おにぎりをバナナに替えても、牛乳は用意したい。バナナと牛乳はとても合うと思う。

2時、就寝。