(承前)

夕方から新中野(丸ノ内線)に芝居を観に行く。

駅の階段を上がったところが青梅街道で、そこから鍋屋横丁通りという叙情的な名前の通りに入る。

開演(7時半)まであと40分ほど。どこかで夕食を食べることにしよう。ゆっくり店を探している時間はないので、目の前の「松屋」に入る。

牛鍋膳を食べよう。

券売機で券を購入した時点で注文が厨房に届き、料理が出来上がると、注文番号が画面に表示されて、受け取りに行くというシステム。 「吉野家」は昔ながらの対面注文方式だが(「すき家」や「なか卯」とは知らない)、いずれどこも「松屋」方式になっていくのだろう。

宣伝文句通り「お肉たっぷり」だ。肉の残量を気にすることなくパクパク食べられる。これで590円は安い。

残念なのは味噌汁が薄味なこと。薄味というよりも、単純に薄い。

会場の「Waniz Hall」には開演15分前に着いた。

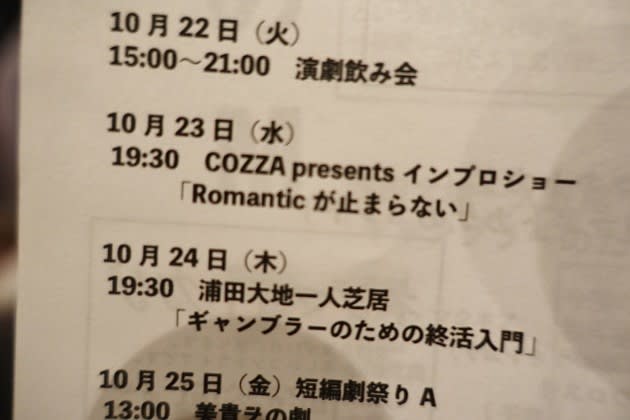

「令和のフェス」と銘打たれた昨日(10月22日)から始まった演劇フェスティバル(千秋楽は10月27日)。いろいろな団体が参加している。昨日は演劇について語り合う飲み会(?)だったようなので、実質的に、今日が初日である。

COZZA presents インプロショー「Romanticが止まらない」。これを観に来た。

今日は上演中の写真撮影OKとのこと。

手塚優希(劇団ゴールデンタイム/獣の仕業)の前説から始まった。手塚はいくつかの劇団の舞台で精力的に活動している役者だが、自分の好きなことだけ詰め込んだ舞台をつくりたくてCOZZAという個人企画を5年ほど前から始めている。今回は自分と同じ1985年生まれの役者仲間に声を掛けて、一夜限りのインプロショー(即興芝居)をすることになった。

インプロは本来は芝居の訓練として行われているもので、舞台上で生成変化する「状況」に瞬時に適応していく、あるいは「状況」そのものを自分で作り出していく訓練だといえようか。通常、観客のいない稽古場で行われるものだが、それを舞台の上で観客を前にしてやってみようというのがインプロショーである。こういう比喩が適切かどうか自信がないが、一種の「まかない」料理みたいなものではないかと思った。厨房で、従業員のためにささっと作る「まかない」を、「これお店に出してもいけるかも」ということでメニューに載ったのが「まかない」料理である。その売りは手間がかからず作れて美味しいということだろう。

仲間たちの紹介。手塚の隣から、村山香菜、立夏(獣の仕業)、住吉美紅(インプロカンパニーplatform)、宮塚笑顔(始まりは南武線)。*カッコ内は所属団体。

90分の上演時間の中で、6種類の即興ゲーム(ワンボイス、飯塚、ワンワードソング、、フリーズタグ、ペーパーズ、思い出) とフルレングス(30分ほどの長尺の即興劇)が披露された。

ワンボイス。これは4人の役者が一人の人格となって、MC(手塚)の質問に声をそろえて答えるというもの。双子のタレント(たとばはマナカナ姉妹)がインタビュアーの質問に声をそろえて同じ回答をするという場面をよくみるけれども、あれである。

質問内容はその場の思いつきで、事前に知らされてはいないから、原理的に4人が声をそろえて同じ回答をすることは不可能である。実際、最初はバラバラで観客の失笑を買っていた。しかしそのうちに声をそろえて同じ回答をしている「雰囲気」はかもしだされていく。これは一種の「予測変換」のようなものではないかと思う。たとえば「あなたのお仕事は?」と質問される。世の中にはたくさんの職業がある。4人それぞれが頭の中に思い浮かべる職業はバラバラであろう(ワンペアーくらいはあるかもしれないが、フォーカードは無理だ)。ここで本当に4人が同時に回答したらアウトである。一瞬の溜めの時間があり、誰かが意を決して、「ぎ・・・」と発声する。いいチョイスだ。「ぎ」で始まる職業は限られている。「銀行員」がまず頭に浮かぶ。きっと他の3人もそうだろう。「ぎん・・・」と声は続く。もう間違いない。「銀行員」だ。「ぎ」の時点で唱和を始める者は頭の回転あるいは決断が速く、「ぎん」の時点まで待って唱和を始めるものはやや鈍感だ。こうして4人の声が揃うというわけだ。「銀行員」ではなく「銀行」で止まったのはご愛嬌で、「どこにお勤めですか?」という質問と勘違いしたのかもしれない。もう一点、コツのようなもの(私が考えた)を付け加えると、いまの「あなたのお仕事は?」という質問に対する回答は長い名前の方がよい。たとえば「く・・・」と発声すると、「靴屋」「薬屋」「クリーニング屋」などが瞬時に思い浮かぶが、「正解」は一番長い「クリーニング屋」である。なぜなら「靴屋」(3音)や「薬屋」(4音)だと他のメンバーがそうだと気付いてから唱和できる音が少ない(短い)からである。「クリーニング屋」であれば、「クリ」で気付くであろうから、「-ニング屋」と唱和できて、みんながそろって言っているような印象を与えられる。

要するにワンボイスとは、頭の回転と、誰が何を言い出すかという決断と、他者の台詞を聴きとる集中力の訓練だろう。

体操の技に「山下」とか「塚原」というのがあるが、「飯塚」もそれと同じかと思って、後から確認したら、「飯塚」は人名ではなく地名で、福岡県飯塚市で「ロクディム」という団体が発明(初演?)したゲームだそうだ。

このゲームは、二人の役者が台本のない二人芝居(掛け合い)のようなものをしつつ、随所で、それぞれが「死んだふり」の表情をする。

たとえば、こんな表情だ(右の住吉)。このとき左の手塚がそれに気づかずに(話を続けていて)5秒が経過すると負けになる。勝ち抜けでやっていたら、手塚が負け続けた。

これは各自の死んだふりの表情が面白いが、ゲームそれ自体の面白さを引き出すためには、漫才のように「原則として客席を見て話す」ようにしないとならないだろう。最後、手塚は負けまいとしてずっと相手の顔をみながら話していたが、これでは勝負はなかなかつかない(自爆でもしない限りは)。客席に向かって話しながら、相手の「死んだ気配」を感じて相手の方を向いて「オイオイ、死んだふりか!」と突っ込むというのが正しいやり方だろう。そうして、もう1つのルールとして、「死んだふり」の回数には制限を設けるべきだろう(制限を越えたらその時点で負けとする)。そうなると「死んだふり」の乱発はできなくなり、二人芝居はもっと充実した、緊張感の漂うものになるはずだ。 この私の提唱する改訂版「飯塚」をやる場合には「新飯塚」と言う名前を使ってほしい。あるいは「新大久保」でもかまわない。

ワンワードソング。客席から何かお題(単語)をもらって即興で歌うというもの。これはそんなに難しいものには思えなかった。実際、本業がシンガーの宮塚はギター弾き語りで軽々とクリアーしていた。他のメンバーも、歌唱の上手い下手はあったが、そんなに苦労しないでクリアーしていたようみ見えた。要は頭の中の引き出しにどのくらい「物語」のストックがあって、それを与えられたお題と瞬時に結び付けられるかどうかである。たとえば、私が何かお題を与えられて「社会学的な(社会学っぽい)話」をしろと言われたら、多分、宮塚の歌くらいのレベルでできると思う。「秋」の社会学や「センチメンタル」の社会学なんてものなら瞬時にできる。「栗ごはん」の社会学は少し手こずるかもしれない。

フリーズタグ。これは二人の役者が身体所作を伴う即興芝居をしている最中に、MC(手塚)が二人の動きを止めて(時間がフリーズしたみたいに)、一人を別の一人の入れ替える。 そして再開するときは、身体所作は同じで、しかし芝居の内容はまったく別のものにする(それは新しく入った役者の役目)というものだ。 たとえば下の場面では、横たわっている立夏が次の役者と交代するように指示されている。

そして代わりに入った住吉がストーリーの転換の役割を果たす。その転換は意表を突いたもの、振れ幅の大きなものであるほど面白い。同じような泣き顔でも、悲しくて泣いている時も、嬉しくて泣いているときもあるように、同じような身体所作(たとえば、寝そべる)でも、傷ついたもの、病弱なもの、反抗的なもの、エロティックなもの、沢山の意味と可能性がある。それらを演じ分けることは役者にとっては基本的な能力だろうし、場面転換という点では、脚本家の重要な資質であろう。

ペーパーズ。 「家族へ一言」というアンケート(自由記述)を観客からとっておいて、それが書かれたメモ用紙(二つ折りにされている)を舞台上にばらまき、役者は随時それを拾い上げて、そこに書かれた台詞を言って、アドリブのホームドラマ(?)を演じるというもの。

「アドリブを入れる」というのは普通の演劇でもけっこうあることだろう。役者が勝手にする場合もあれば、「ここはアドリブで」と台本に指示がある場合もあるだろう。だからアドリブの能力は台本通り、演出された通りの演技しかしない役者にも必要となる場合があるのだ。ただし、このペーパーズの場合は、「床に落ちているメモに書かれた台詞」は、自身や共演者がアドリブで考えた台詞ではなく、舞台で進行中の芝居の流れとは関係なく、「外部」から降ってくる台詞であるという点で、通常のアドリブとは違う。だからより難しいという見方もできるし、反対に、(どうせ無茶振りなんだから)気楽にやれるという見方もできよう。

思い出。 舞台の上手で二人が「あの頃」の自分たちの昔の話をしている。

舞台の下手に「あの頃」の二人がいる。現在の二人の話を受けて、「あの頃」を演じる二人。現在の語りが「あの頃」の二人を動かしている。これは過去→現在という通常の因果関係とは逆である。過去は固定されたものではなく、現在の語りによって不断に再構築されるのだ。これは私の専門であるライフストーリー論の基本中の基本である。もちろん「あの頃」の二人も現在からのメッセージにただ応じているわけではない。通常の場合、現在の二人は「あの頃」の二人の言動は知っている(覚えている)わけだが、この舞台では、「あの頃」の二人の言動は現在の二人の意表をつくことが可能だ。しかし、現在の二人はたとえ意表を突かれたとしても、慌てず騒がず、「そうだったよね」と余裕でそれに応じなければならない。かくして舞台上では通常のモードとは違ったモードで、現在と過去の相互作用(丁々発止)が展開されるのである。

みんな笑って観ているが、時間のパラドクスを内在した哲学的な芝居である。

フルレングス。最後の30分はノンストップのアドリブ芝居である。観客から「東京ドーム」という場所の設定をもらって、二人芝居が始まった。同郷の二人は東京でお付き合いをしている。

突然、住吉が手紙の朗読を始めた。東京に行っている双子の妹(手塚)への手紙である。スポットライトが彼女に当たる。照明もアドリブに応じてやっている。「元気でやっていますか?」太田裕美の「木綿のハンカチーフ」が流れる。音響もアドリブに応じてやっているのだ。見事である。

病弱な姉はいろいろなことをあきらめている。妹の彼氏への思いもそ一つだ。でも、あきらめきれない。

彼氏が姉のお見舞いに行く。それを知った妹が友人(村山)と彼の後を追って姉の病室へ行く。修羅場である。

宮塚の姉(立夏)が二人の後を追って東京から自動車を飛ばしてやってくる。そしてラストは妹と彼女の友人を車に乗せて東京に戻って行く。爽やかな(青春ドラマみたいな)ラストだった。

ちゃんとストーリーになっていた(しかもちょっと感動的)。最初、私が思ったのは、これは基本となるプロットがあって、出だしの「東京ドーム」や折々のアドリブをそれにくっつけた芝居なんだろうということ。ところが、終演後に立夏に確認したら、そういうプロットは一切ないと聞いて驚いた。ホントか?! だとしたらすごい。とくに住吉の手紙の朗読のアドリブがすごい。あれでその後の芝居の構図と方向性が決まったのだから。今回の出演者の中で住吉は唯一の「インプロショーのプロ」である。さすがだ。

おしまいの挨拶。

個々のゲーム(即興芝居)についての感想とは別に、全体を通して一つ思ったことは、観客がいるインプロというものは、大喜利(「笑点」のような)に似たところがある、ということだ。つまり観客の受け(笑い)をとろうとするところがあるので、必然的に芝居がコメディタッチ(それも吉本興業的な)になるということだ。それ自体は悪いことではないが、私としてはもう少し別の次元での芝居も期待したい。そのためには観客が過剰な笑いをしないことが肝要なのではないかと思う。ニヤリとしたりクスリとしたり、その程度でよい(それが相応しい)場面で、過剰な笑いが起こると、私は「やれやれ」と思ってしまう。子どもの頃、テレビで観ていたアメリカのコメディドラマでは、随所で観客(らしいき人たちの)笑い声が挿入されていた。スタジオに観客がいて自然に起こる笑いではなく、仕込みの観客たちの笑い声、あるいは音響効果として挿入される笑い声だったと思う。あれは興醒めだった。たぶん過剰な笑いをする観客は、私などよりたくさん芝居を観ていて、ちょっとしたところに笑いのツボを見い出しているのだろう。それはそれでいいが、舞台の上の役者たちはあくまでも平均的な観客の(たとえば笑いの)感覚に基準を置いた芝居をしてほしいと思う。そうでないと、私のような観客はときどきおいてけぼりにされたような気分になってしまうから。

夜の鍋横横丁。

10時ごろ、帰宅。

2時、就寝。