7時半、起床。今日は家を出るまで2時間ある。

朝食の前に昨夜やり残したレビューシートのチェックを終わらせる。「朝飯前」には「たやすいこと」という意味があるが、そんなことはない。

トースト、カレー、目玉焼き、サラダ、牛乳、紅茶の朝食。

本日の『らんまん』はレビューシートのチェックの作業の傍ら音声だけ聞いていたので、あまり内容を覚えていない。やっぱり朝ドラは朝食を食べながら観るものである。

先日、お施餓鬼法要に行ったときにお土産でいただいた袋の中に「浄土宗開宗八百五十年」記念のクリアーファイルが入っていた。へぇ、こんなものがあるんだ。法然上人の後ろ姿なのだろうが、白土三平の『カムイ伝』みたいな雰囲気が漂っている。このクリアーファイル、せっかくだから使いたいが、人前で出すと「何だろう?」と注目されそうである。

9時半に家を出る。庭先のガクアジサイが咲き始めた。

乗り換えのときの東京駅丸の内北口。今日は最高気温が30度に届くそうだ。真夏日である。

スロープを上がっている小沼先生に声をかけられる。ちょうどよかった。『しかが』のお礼と感想を述べる。

2限の演習「現代人の社交」の始まる前にメール等のチェック。外は気温が上がっているが研究室はひんやりしている。夏でもめったに冷房を使わずにすむ。

演習は欠席が8名もいたが、連絡があったのは2名だけ(就活とコロナ)。来週から発表週間が始まるが、発表者の無断欠席が一番困る。くれぐれもそういうことのないように。

昼食は研究室でコンビニおにぎり(+鯛焼き)。2限の終りが12時20分で、3限の始まりが13時10分なので、正味50分はない。とても外に食べに出ている時間はないから、大学に来るときに買っておいたものを食べるわけだが、食事というよりもエネルギーの補給であり、食後の休憩の時間もない。

3限は大学院の演習。暑い外からやってきた学生が「ここは涼しいですね。クーラーを入れてらっしゃるんですね」というから「いいえ、入れていません」と答えると、「どうして涼しいのでしょう?」と聞かれたので、「それはね・・・実は、私が氷男だからです」と答える。「そうなんですね・・・」と学生はうなずいた。おい、ツッコミはないのか? 演習ではそういうボケとツッコミの技法も身に付けてほしい。

今日は私が院生のときに『社会学年誌』(1985年)に書いた「ライフコース研究におけるデータ収集の方法」という論文を素材にして授業をした。当時はカセットテープレコーダーを使ってインタビュー調査をしていた。

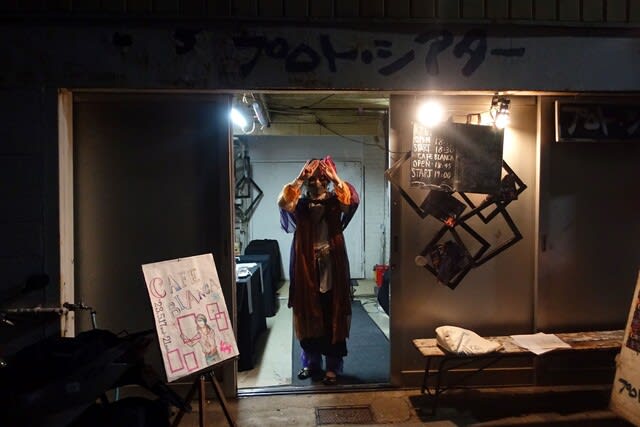

授業の後、研究室であれこれの仕事をして、6時過ぎに大学を出る。地下鉄で高田馬場まで行き、そこから早稲田通りを小滝橋方面に歩く。7時から「プロト・シアター」という場所で劇団兎団の公演『CAFE BLANCA 』(カフェ・ブランカ)を見るためである。駅から徒歩13分とあるので印刷した地図を見ながら歩く。私にはグーグル・マップよりこちらの方が安心感がある。

早稲田通りから右に入るところに看板が立っていた。

ただし、地図にはその曲がり角には「美容院はるる」があることになっているが、将棋カフェ「COBIN」になっていた。地図の更新が必要ですね。でも、こんなところに将棋カフェがあるとは知らなかった。「COBIN」とは「小瓶」のことではなくて、将棋用語で、「王将」や「飛車」のナナメ前のマスのことである。そこが攻めの急所なのである。「王のコビンを攻める」などという使い方をする。

「プロト・シアター」に到着。

会場まで少し時間があったので、途中のコンビンで買ったカツサンドを少し離れた路上で食べていたら、劇団「ソルティーロック」主宰の伊織夏生さんに声を掛けられる。ちょっと恥ずかしかった。

時間になったので受付でチケットを購入し(予約はしてある)、中に入る。年季の入った建物である。

『CAFE BLANCA』は兎団の代表作で初演は2006年。一度、配信で観たことがあるが、劇場で観るのは初めて。

とても面白かった。2時間弱の上演時間の間、一度も腕時計を見ることがなかった(つまり長いと感じなかった)入場前に路上でカツサンドという簡単な夕食にしたのも、しっかり食べてしまうと芝居を観ながら眠くなるのを避けるためだったが、そういう心配は無用だった。

とにかく本(脚本)がいい。かつて娼館でいまはお化け屋敷になっている「カフェ・ビアンカ」が物語の舞台。そこには伝説の風景画家アルトン・モームが若い頃入り浸っていたらしい(ゴッホの義理の従兄アントン・モーヴがモデルというわけではないようである)。モームの作品は64枚あるが、作品No1「酒瓶」からNo.28「静かな午後」まで前期で当時の貧民街、彼が生まれ育った景色が描かれおり、No.31『海流』からNo.64『高い空』までの後期ではモームが世界放浪に出て消息を絶つまでの世界中の風景が描かれている。ところが、No.29とNo.30の2枚が見つかっていない。前期と後期をつなぐミッシングリングというわけだ。No.30のタイトルは『雪』ということらしいということ、2枚のうちの1枚は人物画(モームの人物画は一枚も確認されていない)らしいということはわかっている。この説明は、その謎の2枚の絵がここにあるらしいというということを知ってやってきた国際的美術品窃盗組織の二人の泥棒の会話によってわれわれが知るところとなる。登場人物はほかに、モームの幽霊、娼婦たちの幽霊やお化け(幽霊とお化けの違いはここでは割愛する)、たまたまお化け屋敷に紛れ込んでしまった少年らで、彼らが入り乱れて舞台は進行するのだが、モームの謎の2枚の絵の謎解きが主軸としてしっかり存在しているので、ミステリー作品としての面白さで観客を最後まで引き付けておくことができる。折々、泥棒たちの会話によって、前期の個々の作品がモームの人生と有機的に結びついて理解できるというのもうまい構成である。

終演後、本を書いた能登千春さんと面会することができ、販売されていた台本にサインをいただくことができた。兎団主宰で主役のモームを余裕しゃくしゃく(深刻な独白から軽妙な会話まで)で演じた斎藤加南子さんと、モームに思いを寄せていた娼館の女主人を演じた立夏さんからもサインをいただけた。本当は出演者全員からサインをいただきたいくらいだったが、そこまで図々しくはなれず、またその時間もなかった。

せめてもということで出演者のみなさんの集合写真を撮らせていただいた。ありがとうございます。気づくと私が最後まで残っている観客となっていた。

芝居の途中で、登場人物ひとりひとりの紹介みたいな場面があった。これがバレエの公演であれば(見せ場の踊り)、拍手するところであったが、芝居なので我慢したが、いま思うと拍手しておけばよかったと思う。一人一人の役者さんの演技への感想は割愛するが、みなさんメリハリのある演技でとてもよかった。とくに写真中央の黒猫のお化けを演じた吉川種乃さんは本当に猫そのものになっていて、劇団四季の『キャッツ』を観ているのではないかと思ったくらいである。

久しぶりの劇場での観劇であったが、やっぱり劇場はいいですね。

立夏さんに見送られて劇場を出る。

高田馬場駅までの道は来るときほど長くは感じなかった。

帰宅したのは10時半。

レビューシートのチェック。

明日の授業の準備。

風呂から出て、今日の日記を付ける。

1時半、就寝。