わたしのレコード棚―序文

「ブルースは、誠実さを強調する音楽の一形態でもある・・」Smuel Charters(サミュエル・チャータース)著小林宏明訳『ブルースの本(1980年晶文社刊)』P242。原書『The Legacy Of The Blues』の出版は1975年。

引用したサミュエル・チャータースの冒頭の言葉「ブルース」を「良い音楽」と解釈し、「良い音楽とは、常に誠実さを強調する」と言い換えても良いだろう。つまり、「良い音楽」とは飾りや噓が無い音楽だ。表面だけキレイごとを並べて、一時良い気分にさせるような音楽とは本質的に違う。さらに、「良い音楽」を「良い文化」と解釈することも可能だ。人の営みの中で、時に生じる軋轢や不合理。それらから目を背けず、魂の深いところにある生命力を表現するのが本当の文化と言える。それらの中には、人々に受け入れられず、長く不遇の時を経て現れてくるものも多い。歴史を越えて今に残る古典を観てみると、出た当時は受け入れられず、長い時を経て表舞台にあらわれてくる文化も少なくない。ブルースの歴史を見ても、安いギャランティで録音されたものが後に音楽の歴史に残る重要なものとなっているものも多く、具体的に上げれば枚挙にいとまがない。

そんなわけで、自分なりに「良い音楽」と思い聴き込んできたレコードを紹介し、感じたことを書いてみることにした。ギターを弾くうえで、最も参考にしたのがブルースだったので、どうしてもブルースマン達のレコードが中心になっている。しかしそのブルースも、時代とともに大きく変化し、今では昔日のカントリー・ブルースが持っていた働く人々の汗のにおいを強く感じるものは、ほとんど見当たらなくなっている。

冒頭に紹介したチャータースの著書は原書が1975年に出ているので、書かれてからすでに半世紀近くがたっている。その間に音楽を巡る環境も大きく変化した。商業的な成功を収めることを目的とした音楽が横行し、プロミュージシャンとして活動し売れることが成功者と見られているような風潮がある。もちろん、有名になることそのものが悪いことではないし、ヒット曲の中にも良いものはある。しかし、「売れること」と「良質な音楽」を混同している人達も多い。

当初、ブルースマン達は田舎で暮らし、農業や工事現場などで労働者として働きながら、週末に人々が集まるパーティーなどで演奏していた。そのようなミュージシャン達を「ソングスター」と呼んでいる。生活者が奏でていた音楽、ということになるだろう。それらの録音は20世紀初頭から始まるが、彼らの音楽は「働く者の音楽」で古い録音を聴いても「汗の匂い」を感じられる。単なる娯楽というよりも汗して働く人々の「共感」を感じられる文化がそこには確かにあったのだ。それが、エンターテイメント性を強く持ったソングスター達が都市部に移動することにより、娯楽やダンスミュージックとなり、一部の演奏家達はプロ化していった。その過程で「生活臭」も徐々に消え、今では結果的に生命力を失っているとも感じられる。

良い文化は、生活の中から生まれるのだ。

・・・と、まあ、あまり堅い話になるのも肩がこるので、肩の力を抜いて我が家にあるレコードを紹介していくことにしたい。

さて、ひとくちにブルースと言っても様々な演奏法があって、それぞれに魅力があるので自分なりにお手本にしてきた人から紹介してゆくことにする。

最初はブラウニー・マギー(Walter "Brownie" Mcgheeギター&ヴォーカル)。生まれは、1914年としている資料もあるが、1915年11月30日テネシー州ノックスビル(Noxville)が正しいようだ。ギターは父親に教わり、1934年頃にゴスペルグループにも参加したと言われている。その1930年代後半、ブルースで旅回りをする中で、イーストコースト(東海岸地方)のノースカロライナ州ダーハム(Drhum)にも行き、そこで演奏していたブラインド・ボーイ・フラーのスタイルに強く影響されている。1941年にオーケー(Okeh)レーベルに初録音したのは、フラーの「Step It and Go」だった。

その1941年にフラーが32歳で亡くなった後、一時はブラインド・ボーイ・フラー#2として活動したりもした。その後も、ギター・スタイルはフラーの奏法を基本に据えていた。なので、マギーの出身は南部テネシーだが、ギター奏法はイーストコースト・スタイルと言える。

最初にブルース・ハープ(10穴ハーモニカ)のサニー・テリーSonny Terry(ブルースハープ=10穴ハーモニカ、1911-1986)とデュオを組み始めたのは1939年頃だったらしい。その後は、主にニューヨークなどで長く活躍している。第2次世界大戦後にフォークムーブメントの高まった時期もあり、多くの録音を残し、ヨーロッパツアーなどにも参加している。

晩年はカリフォルニアですごし、亡くなったのは1996年2月16日。どちらかというとブルースファンよりもフォークファンに人気があり、その為かサニー・テリーとのコンビでの録音にはアコースティックな音作りが多い。しかし実際には単独での活動も多く、様々な場所でエレキギターを使ったセッシッヨンもこなしている。

なお、この人は幼い頃に小児まひに罹り、足が不自由だったようで、それがために路上でストリートミュージシャンとして演奏することから始めたらしい。サニー・テリーも目が悪かった人で、そのため二人ともに第二次世界大戦の時にも兵役を免れたようだ。

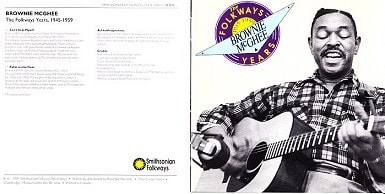

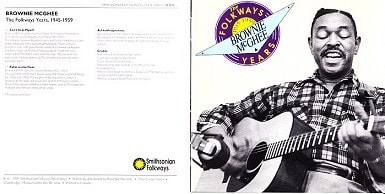

FolkwaysのCDSF40034。ジャケットには「1945-1959」とクレディットされている。が、実際に収録されている曲は、1955年から1959年の演奏で、全17曲。単独で、あるいはテリーなどがバックアップしている。ちなみに、この当時使用しているギターは、ジャケット写真にも写っているマーチンのD-18がメイン。ブルース系のギターリストは太い音がするギブソン系のギターを好む傾向にあるようだが、マーチンでも18系のマホガニー材のギターを好んで使った人もけっこういる。また少数派ながら、ローズウッド材の28系もスキップ・ジェームスなどベントニアの繊細な音作りをする人が使っている。

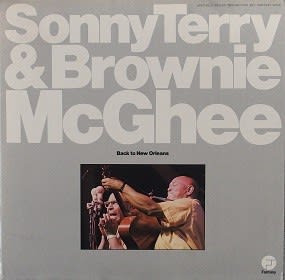

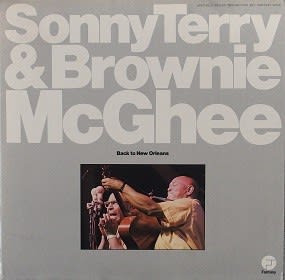

こちらは2枚組LPで、Fantazy24708。59年12月録音の『Downhome Blues』11曲と、60年9月録音の『Blues In My Soul』10曲を収めたカップリングアルバム。この頃のマギーは、おもにリズムを中心にリフを弾き、テリ-と音楽的に整合させていたように聞こえる。後に、少しずつ演奏スタイルを広げて多彩な演奏をするようになってゆく。それに伴ってギターもエレキギターや、ピックアップのついたアコースティックに換えていったようである。

イギリスのレーベルBGOのLP 75。録音年不詳。主にE・ギターを使ってピアノやドラムス、ベースを入れてジャズの要素を組み込んだ演奏をしている。

しっかりしたリズムを保ちながらギターを歌わせるのは確かな技術が必要で、それを楽にやっているように聞かせるのは本当の意味で実力があるからなのだ。

今聞いても「真似できないな」と感じる。テリーのハープもすぐれた演奏だが、もう少し音数を減らした方がかえって表現力があったような気がする。

MCA のLP1369。1969年3月の録音10曲。こちらもバッキングにピアノやドラムス、ベースが入っている。ちなみに、メンバーを書いておくと、ピアノにRay Johnson、ベースにJimmy Bond、ドラムスにPanama Francis、とクレディットされている。わたしには馴染みのないミュージシャン達なので、少しネットで検索してみたところ、リズム&ブルースやジャズのセッションマンとして活躍した実力者達だったようだ。音楽的には、セッションで生まれた即興などが加わり、なかなかごきげんなサウンドになっている。若干、全体の音のバランスが悪いようにも聞こえるが、ピアノのRay Johnsonが特筆すべきバッキングを務めている。わたしの愛聴盤の一枚。

マギーの演奏で、わたしが繰り返し聞いたのはLRというドイツのレーベルから出た、この二枚組LP(42021)である。ドイツ・フランクフルトで、1970年11月にテリーそしてシカゴのブルースマン達と共に行ったツアーを収録した4曲が第3面に収められている。この時、客の反応が良かったためか二人とも乗っていて声の張りも良い。二人は、私生活では不仲だったともいわれるが、少なくともここでの演奏を聴く限りそんなことはみじんも感じさせない息のあった演奏を聞かせてくれる。『Walk On』では、ベースにウィリー・ディクソン(Willie Dixon)、ドラムスにクリフトン・ジェームス(Clifton James)といった当時のシカゴを代表するリズムセクション、さらにピアノはチャンピオン・ジャック・デュプリー(Champion Jack Dupree、当時すでにヨーロッパに在住していたと思われる、’92にドイツのハノーヴァーで死去)が加わり、この上ない演奏を聞かせてくれる。ブルース史に残る名演、と言っても過言ではない。

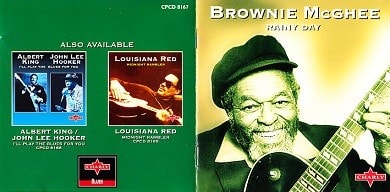

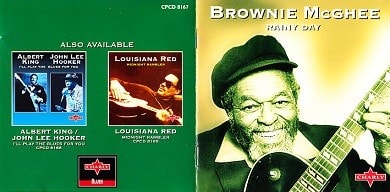

エレキギターを使ったアーバンブルース風の演奏をしているこのCDは、イギリスのCharlyというレーベルから出たCPCD8167。1976年ニューヨークでの録音。ピアノにサミー・プライスSammy Price、スライド・ギターにルイジアナレッドLouisiana Red(Iverson Minter)、ハープにシュガー・ブルーSugar Blueなど異色のメンバーの組み合わせでなかなかに面白いのだが、各人の個性が強く出すぎている傾向もある。録音時60歳のはずだが、ジャケットの写真はもっと歳に見える。

さらにもう1枚。P-VINEの国内盤CDでPCD-1968『Brownie McGhee & Sonny Terry at the 2nd Fret』。1994年9月に発売された『Blues & Soul Records』誌第2号に、わたしがこのCDのレヴューを書いた時に支給されたもの。執筆時にはCDのプレスが間に合わず、届いたのはカセットテープと関係資料のコピー。上の画像も、そのコピーをスキャンしたものなので、ちょっと見にくい。

内容はライブ収録で、1962年4月にフィラデルフィアの「The Second Fret」から10曲。さらに、1961年12月サンフランシスコの「Sugar Hill」ライブからの5曲を加えた、全15曲。聴衆は、ほとんどが白人だったようだが、かなりリラックスした雰囲気が会話などから聞き取れる。マギーとテリーが冗談を言い合いながら曲の解説をしている様子も収録されており、かなり興味深い。二人の息が合った演奏を聴けるライブ盤で、今となっては貴重な一枚だ。

96年に彼の訃報を聞いた時には虚脱感に襲われたものだ。しかし、晩年は孫たちに囲まれて幸せに暮らしたとも聞いている。若くして不幸な死に方をするミュージシャンも多い中で、家族や友人に囲まれて天寿を全うしたブラウニー・マギーは、人間的にもすぐれた人だったのではないかと、わたしは想っている。

2022/1改訂

「ブルースは、誠実さを強調する音楽の一形態でもある・・」Smuel Charters(サミュエル・チャータース)著小林宏明訳『ブルースの本(1980年晶文社刊)』P242。原書『The Legacy Of The Blues』の出版は1975年。

引用したサミュエル・チャータースの冒頭の言葉「ブルース」を「良い音楽」と解釈し、「良い音楽とは、常に誠実さを強調する」と言い換えても良いだろう。つまり、「良い音楽」とは飾りや噓が無い音楽だ。表面だけキレイごとを並べて、一時良い気分にさせるような音楽とは本質的に違う。さらに、「良い音楽」を「良い文化」と解釈することも可能だ。人の営みの中で、時に生じる軋轢や不合理。それらから目を背けず、魂の深いところにある生命力を表現するのが本当の文化と言える。それらの中には、人々に受け入れられず、長く不遇の時を経て現れてくるものも多い。歴史を越えて今に残る古典を観てみると、出た当時は受け入れられず、長い時を経て表舞台にあらわれてくる文化も少なくない。ブルースの歴史を見ても、安いギャランティで録音されたものが後に音楽の歴史に残る重要なものとなっているものも多く、具体的に上げれば枚挙にいとまがない。

そんなわけで、自分なりに「良い音楽」と思い聴き込んできたレコードを紹介し、感じたことを書いてみることにした。ギターを弾くうえで、最も参考にしたのがブルースだったので、どうしてもブルースマン達のレコードが中心になっている。しかしそのブルースも、時代とともに大きく変化し、今では昔日のカントリー・ブルースが持っていた働く人々の汗のにおいを強く感じるものは、ほとんど見当たらなくなっている。

冒頭に紹介したチャータースの著書は原書が1975年に出ているので、書かれてからすでに半世紀近くがたっている。その間に音楽を巡る環境も大きく変化した。商業的な成功を収めることを目的とした音楽が横行し、プロミュージシャンとして活動し売れることが成功者と見られているような風潮がある。もちろん、有名になることそのものが悪いことではないし、ヒット曲の中にも良いものはある。しかし、「売れること」と「良質な音楽」を混同している人達も多い。

当初、ブルースマン達は田舎で暮らし、農業や工事現場などで労働者として働きながら、週末に人々が集まるパーティーなどで演奏していた。そのようなミュージシャン達を「ソングスター」と呼んでいる。生活者が奏でていた音楽、ということになるだろう。それらの録音は20世紀初頭から始まるが、彼らの音楽は「働く者の音楽」で古い録音を聴いても「汗の匂い」を感じられる。単なる娯楽というよりも汗して働く人々の「共感」を感じられる文化がそこには確かにあったのだ。それが、エンターテイメント性を強く持ったソングスター達が都市部に移動することにより、娯楽やダンスミュージックとなり、一部の演奏家達はプロ化していった。その過程で「生活臭」も徐々に消え、今では結果的に生命力を失っているとも感じられる。

良い文化は、生活の中から生まれるのだ。

・・・と、まあ、あまり堅い話になるのも肩がこるので、肩の力を抜いて我が家にあるレコードを紹介していくことにしたい。

さて、ひとくちにブルースと言っても様々な演奏法があって、それぞれに魅力があるので自分なりにお手本にしてきた人から紹介してゆくことにする。

最初はブラウニー・マギー(Walter "Brownie" Mcgheeギター&ヴォーカル)。生まれは、1914年としている資料もあるが、1915年11月30日テネシー州ノックスビル(Noxville)が正しいようだ。ギターは父親に教わり、1934年頃にゴスペルグループにも参加したと言われている。その1930年代後半、ブルースで旅回りをする中で、イーストコースト(東海岸地方)のノースカロライナ州ダーハム(Drhum)にも行き、そこで演奏していたブラインド・ボーイ・フラーのスタイルに強く影響されている。1941年にオーケー(Okeh)レーベルに初録音したのは、フラーの「Step It and Go」だった。

その1941年にフラーが32歳で亡くなった後、一時はブラインド・ボーイ・フラー#2として活動したりもした。その後も、ギター・スタイルはフラーの奏法を基本に据えていた。なので、マギーの出身は南部テネシーだが、ギター奏法はイーストコースト・スタイルと言える。

最初にブルース・ハープ(10穴ハーモニカ)のサニー・テリーSonny Terry(ブルースハープ=10穴ハーモニカ、1911-1986)とデュオを組み始めたのは1939年頃だったらしい。その後は、主にニューヨークなどで長く活躍している。第2次世界大戦後にフォークムーブメントの高まった時期もあり、多くの録音を残し、ヨーロッパツアーなどにも参加している。

晩年はカリフォルニアですごし、亡くなったのは1996年2月16日。どちらかというとブルースファンよりもフォークファンに人気があり、その為かサニー・テリーとのコンビでの録音にはアコースティックな音作りが多い。しかし実際には単独での活動も多く、様々な場所でエレキギターを使ったセッシッヨンもこなしている。

なお、この人は幼い頃に小児まひに罹り、足が不自由だったようで、それがために路上でストリートミュージシャンとして演奏することから始めたらしい。サニー・テリーも目が悪かった人で、そのため二人ともに第二次世界大戦の時にも兵役を免れたようだ。

FolkwaysのCDSF40034。ジャケットには「1945-1959」とクレディットされている。が、実際に収録されている曲は、1955年から1959年の演奏で、全17曲。単独で、あるいはテリーなどがバックアップしている。ちなみに、この当時使用しているギターは、ジャケット写真にも写っているマーチンのD-18がメイン。ブルース系のギターリストは太い音がするギブソン系のギターを好む傾向にあるようだが、マーチンでも18系のマホガニー材のギターを好んで使った人もけっこういる。また少数派ながら、ローズウッド材の28系もスキップ・ジェームスなどベントニアの繊細な音作りをする人が使っている。

こちらは2枚組LPで、Fantazy24708。59年12月録音の『Downhome Blues』11曲と、60年9月録音の『Blues In My Soul』10曲を収めたカップリングアルバム。この頃のマギーは、おもにリズムを中心にリフを弾き、テリ-と音楽的に整合させていたように聞こえる。後に、少しずつ演奏スタイルを広げて多彩な演奏をするようになってゆく。それに伴ってギターもエレキギターや、ピックアップのついたアコースティックに換えていったようである。

イギリスのレーベルBGOのLP 75。録音年不詳。主にE・ギターを使ってピアノやドラムス、ベースを入れてジャズの要素を組み込んだ演奏をしている。

しっかりしたリズムを保ちながらギターを歌わせるのは確かな技術が必要で、それを楽にやっているように聞かせるのは本当の意味で実力があるからなのだ。

今聞いても「真似できないな」と感じる。テリーのハープもすぐれた演奏だが、もう少し音数を減らした方がかえって表現力があったような気がする。

MCA のLP1369。1969年3月の録音10曲。こちらもバッキングにピアノやドラムス、ベースが入っている。ちなみに、メンバーを書いておくと、ピアノにRay Johnson、ベースにJimmy Bond、ドラムスにPanama Francis、とクレディットされている。わたしには馴染みのないミュージシャン達なので、少しネットで検索してみたところ、リズム&ブルースやジャズのセッションマンとして活躍した実力者達だったようだ。音楽的には、セッションで生まれた即興などが加わり、なかなかごきげんなサウンドになっている。若干、全体の音のバランスが悪いようにも聞こえるが、ピアノのRay Johnsonが特筆すべきバッキングを務めている。わたしの愛聴盤の一枚。

マギーの演奏で、わたしが繰り返し聞いたのはLRというドイツのレーベルから出た、この二枚組LP(42021)である。ドイツ・フランクフルトで、1970年11月にテリーそしてシカゴのブルースマン達と共に行ったツアーを収録した4曲が第3面に収められている。この時、客の反応が良かったためか二人とも乗っていて声の張りも良い。二人は、私生活では不仲だったともいわれるが、少なくともここでの演奏を聴く限りそんなことはみじんも感じさせない息のあった演奏を聞かせてくれる。『Walk On』では、ベースにウィリー・ディクソン(Willie Dixon)、ドラムスにクリフトン・ジェームス(Clifton James)といった当時のシカゴを代表するリズムセクション、さらにピアノはチャンピオン・ジャック・デュプリー(Champion Jack Dupree、当時すでにヨーロッパに在住していたと思われる、’92にドイツのハノーヴァーで死去)が加わり、この上ない演奏を聞かせてくれる。ブルース史に残る名演、と言っても過言ではない。

エレキギターを使ったアーバンブルース風の演奏をしているこのCDは、イギリスのCharlyというレーベルから出たCPCD8167。1976年ニューヨークでの録音。ピアノにサミー・プライスSammy Price、スライド・ギターにルイジアナレッドLouisiana Red(Iverson Minter)、ハープにシュガー・ブルーSugar Blueなど異色のメンバーの組み合わせでなかなかに面白いのだが、各人の個性が強く出すぎている傾向もある。録音時60歳のはずだが、ジャケットの写真はもっと歳に見える。

さらにもう1枚。P-VINEの国内盤CDでPCD-1968『Brownie McGhee & Sonny Terry at the 2nd Fret』。1994年9月に発売された『Blues & Soul Records』誌第2号に、わたしがこのCDのレヴューを書いた時に支給されたもの。執筆時にはCDのプレスが間に合わず、届いたのはカセットテープと関係資料のコピー。上の画像も、そのコピーをスキャンしたものなので、ちょっと見にくい。

内容はライブ収録で、1962年4月にフィラデルフィアの「The Second Fret」から10曲。さらに、1961年12月サンフランシスコの「Sugar Hill」ライブからの5曲を加えた、全15曲。聴衆は、ほとんどが白人だったようだが、かなりリラックスした雰囲気が会話などから聞き取れる。マギーとテリーが冗談を言い合いながら曲の解説をしている様子も収録されており、かなり興味深い。二人の息が合った演奏を聴けるライブ盤で、今となっては貴重な一枚だ。

96年に彼の訃報を聞いた時には虚脱感に襲われたものだ。しかし、晩年は孫たちに囲まれて幸せに暮らしたとも聞いている。若くして不幸な死に方をするミュージシャンも多い中で、家族や友人に囲まれて天寿を全うしたブラウニー・マギーは、人間的にもすぐれた人だったのではないかと、わたしは想っている。

2022/1改訂