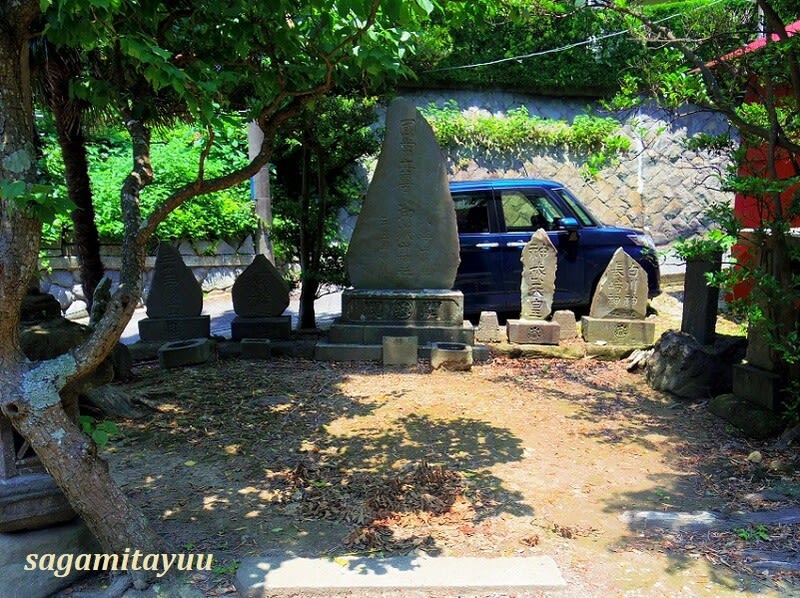

鎌倉市極楽寺に江ノ電の駅名となっている東国花の寺百ヶ寺、鎌倉唯一の真言律宗寺院「霊鷲山極楽寺」は鎮座している。創建は約760年前の正元元年(1259)。鎌倉時代に忍性が開基、執権北条重時が開山。本尊は釈迦如来。中世には子院49ヶ院を有する鎌倉有数の大寺院であった。今、山門前や境内参道には本数はさほど多くないがアジサイが見頃を迎えている。そのアジサイに埋もれる様に「ヒメヒオウギズイセン」が鮮やかなオレンジ色の可憐な花を咲かせている。南アフリカ原産で明治時代中期に日本に渡来した。アヤメ科クロコスミア属。和名は「姫檜扇水仙」、その他「モントブレチア」、「トリトニア」の名前もある。茎の上部に2、3本に分枝した穂状花序をだし左右に1個づつ交互に連なって咲く。花弁は雄しべ3と先端が3裂、雌しべが1本ある。開花を待つ蕾がなんとも行儀よく並んでいる。梅雨期に太陽のようなオレンジ色の花は夏到来を感じさせてくれる花である。丈夫で良く増える植物で繁殖力が強い花である。(2106)