日帳(寛永六年六月)廿一日~廿三日

|

| 廿一日 安東九兵衛

|

おばノ服忌伺 |一、瀧口伝丞登城にて被申候は、拙者おば相果申候、穢可有御座候か、如何可仕候哉、日々御天主な

| とにあかり申様二御座候へハ、拙者冥加のためにても御座候間、候得御意候由、被申候、談合

| 申候而、重而従是可申候由、申候也、

大槻某ノ当番勤方 |一、右同人申候は、大槻仁右衛門をくの御番被仰付候処ニ、時ニより、御番を明申様なる儀共御座

不良ノ申告 | 候、御番被仰付候上は、たとひ、ひるハ其所ニ居相不申候共、夜ルの御番をかゞし申候儀は、不

| 可然儀候と、内々仁右衛門二申候へとも、左様ニは不成由申候、か様ノ儀、私ゟ申上候事如何ニ

| 御座候へ共、自然夜ル御番を明候刻、拙者一人として、御番を仕候而能事にて御座候共、又はあ

| しき儀にて御座候とも難弁御座候ニ付、兼而ゟ、各様立御耳由申候也、

土佐某借米ヲ返納 |一、土佐新太郎登城にて被申候は、私手前御借米不残才覚以、御蔵入仕候由被申候、御借方奉行ニ

ス | 其通被申候へノ由、申渡候也、

牢人妻子ノ門出切 |一、村山安兵衛妻子御門出切手の儀、才津惣兵衛監物殿へ参、仕申候処ニ、いつもかやうの出入り在

手又ハ与頭ノナキ | 之、又ハ与頭無之様成仁ノ出切手ハ、御奉行衆ゟ切帋参候間、切帋を取可給由、被仰せ候ニ付、則

者ハ奉行ヨリ切紙 | 仕調、進之申候事、

ヲ得ベシ |

誅伐人改ニ新牢ノ |一、御誅伐人相改候付、しちへや・新籠之諸切手取寄候を相改、籠之切手ハ高津甚左衛門ニ相渡、し

切手ハ高津某へ質 | ちへやの切手ハ安野藤左衛門ニ相渡也、

部屋ノ切手ハ安野 |

某へ渡スニ改ム |

| (加藤)

小々性知行ハ万事 |一、御小々性衆知行之儀、万事御蔵納並と被 仰出候、口米・庄屋給之儀、いかゝ可有之哉と新兵衛

御蔵納並ト令セラ | (金子)

ル 口米 | ・喜左衛門被申聞候間、御蔵納並と被 仰付上ハ、御蔵納同然ニ可被仕通、申渡候也、

庄屋給も御蔵納並 |

|

| 廿二日 奥村少兵衛

|

| (田川郡)

惣積奉行香春ノ銭 |一、栗野伝介被申候ハ、香春ニ有之御銭、急度可被也御取寄候、今程爰元ニ而売申才覚も可有御座候間、

ヲ売ラントス | 買手於有之は、うり可申由、被申候ニ付而、田川御郡奉行衆へ急度津出可被申付通、切紙遣候也、

| (久間) (内藤)

船頭ノ重病ニ当番 |一、鏡善右衛門登城にて被申候ハ、御船頭熊平兵衛煩、御医師宗印御薬ニ而、少検御座候様ニ相見え申

中ノ医師宗印ノ往 | 候、しかれとも大事之煩にて御座候、宗印も昨朝御見廻被成候迄にて御座候、今日も被成御見廻

診ヲ乞ウ | 被下候様ニと申候へ共、今日ハ御番にて御座候間、御見廻被成儀成間敷候、御奉行衆へ其段申理

| 候へ、左候は可有御見廻由、被仰候間、御番にて候へ共、御見廻候様ニ、被仰渡候而被下候へかし

| と申ニ付、御見廻候へと申遣候也、

松丸葬儀ニツキ町 |一、吉田縫殿・米田平右衛門」登城ニ而申候は、松之丸様御葬灵礼ノ日、共之者幷見物之女切手にて出

奉行等紋出入ノ切 | 〃

手ノ捌方ヲ問ウ | (細川藤孝室、沼田光兼女)

光寿院ノ例三日間 | シ候儀、切手之取さばき、何共難成可有御座候、如何可仕候や、前廉 光寿院殿御葬礼之時は、

切手ナシ | 三日ハ切手なしニ御門出入仕候、此度茂、一日は切手なしニ御通日成可然御座候哉と被申候、一

家老ノ指示次第 | 段可然候、併、我々分別まてニ而、切手なしニ可被通との儀難申候間、頼母殿・監物殿へ両人と

| もニ被参、右ノ趣被得御意、御両人御差図次第ニ可被仕通、申渡候也、

| 佐分利作左衛門与森作右衛門

光尚台所ノ番人 |一、御六様御台所ニ被召置候御鉄炮衆桑原主殿与福嶋五兵衛也、追付差上せ申へく候間、早々用意仕

| 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

| 候へと、被申渡候へ之由、小頭岡権丞ニ申渡也、 (元明)

少峯送リ来ル人馬 |一、今日少峯幷送り候て被参候仁、少峯乗候而参候御馬とも賄可被仕之由、住江甚兵衛所へ申遣候也、

ノ賄 |

|

| 廿三日 加来二郎兵衛

|

| (猪膝、田川郡)

唐人少峯帰ル |一、少峯経罷帰候ニ付、いのひさまて御馬にて送申候、又小荷駄弐疋申付候、いのひさにて、朝夕

ソノ賄銀駄賃 | する廻候へと申付、河村加右衛門と申御鉄炮衆も一人付遣申候、いのひさゟ長崎迄之賄銀・たち

| ん銀ノため銀壱枚渡遣申候、人ハ付不申也、但、鉄斎煩為養生、態こくらの年寄共、少峯をよひ

| 寄候由候間、長崎へ送可遣旨 三斎様 御諚旨、中津御奉行衆ゟ奉書参に付、如此候也、

| (飢)

鉄炮小頭多数登城 |一、御鉄炮衆ノ小頭数多登城にて申候ハ、何も手前不罷成、礑及飽、のか/\敷躰弐御座候間、何と

シテ困窮故ニ借米 | そ御談合を以、少宛御米を被借下候様ニと申候、兵庫殿、其外ノ衆ニも談合可申候由、申候而返

ヲ願ウ | し候事、

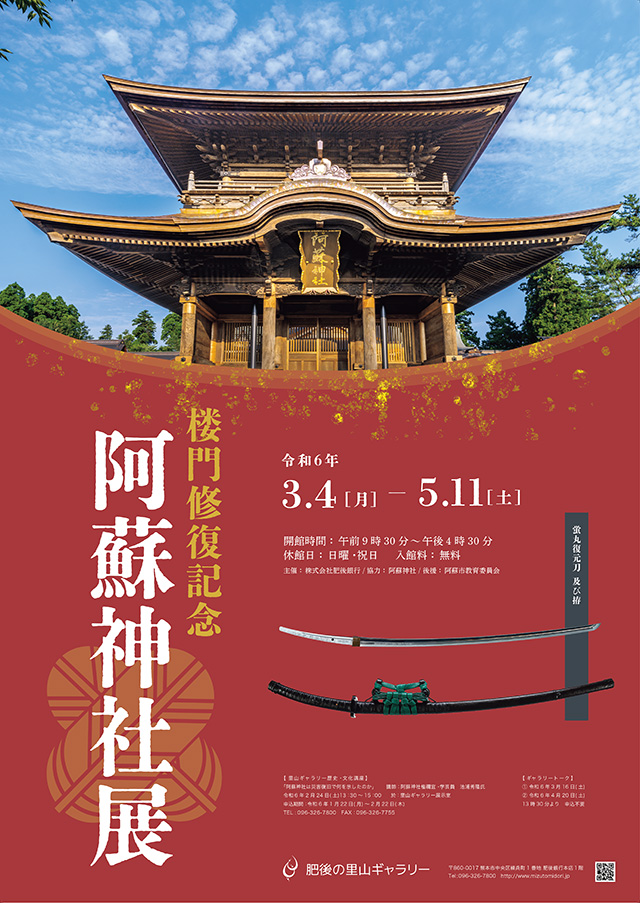

肥後の里山ギャラリー

肥後の里山ギャラリー