こんにちわ。

「キリスト教の正しい学び方」、本日も進めて参りましょう。

今回は、歴史の実体をリアルに認識する方法について考えましょう。

+++

AD426年に「幼児洗礼法に従わないものは処刑」という法律ができて以来、自由吟味者は筆舌に尽くしがたい拷問と殺戮を受けてきました。

だがその文書資料は権力側の教理統一教団によって、あらかた強奪されれ、焚書されています。

残った資料は少なく、悲劇の状況を描いたイラスト風の絵も、記録情報としては幼稚で、リアルに現実を伝えきれていません。

筆者など、想像を巡らせて、「人間、自分が正しいことをしていると思って 、こんなことまでできるのか!」と驚愕の思いに駆られるのみです。

<作家の洞察力>

だが、時として、その障害を乗り越えさせてくれる人種がいます。

作家がそれで、彼らは人並み優れた人間洞察力をもっています。

調査力も卓越しています。

彼はその洞察力を働かせて自由闊達に資料を掘り出すのです。

そして、それをもとに事態をリアルに描くことができます。

そういう言葉の技量を持っているのです。

+++

その力を発揮して、近年、自由吟味者の状況を描き出した日本人がいます。

箒木(はばきぎ)蓬生(ほうせい)という小説家がその人です。

+++

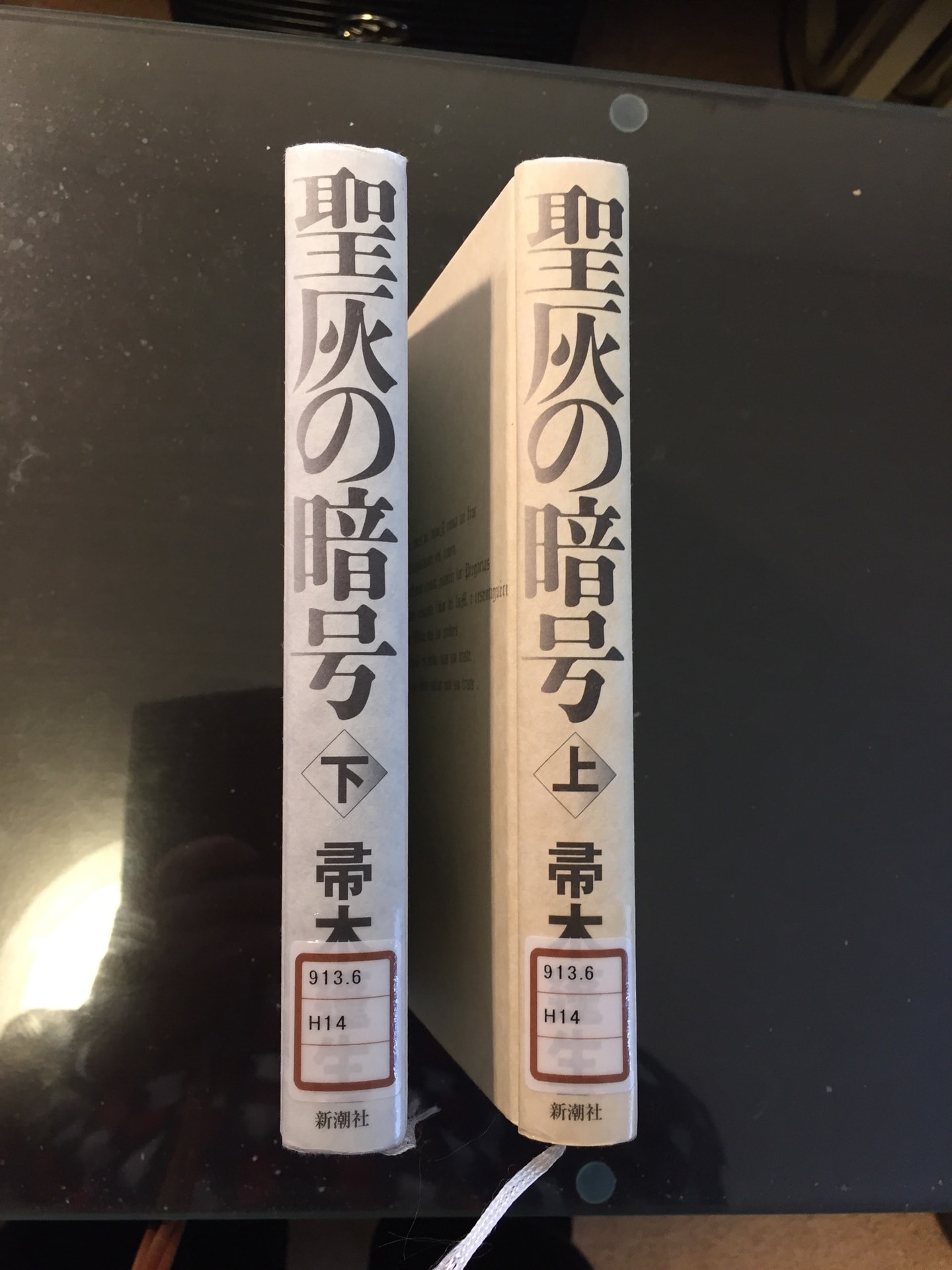

氏は、カタリ派と呼ばれた自由吟味者たちの悲劇を、小説『聖灰の暗号』に描き発表しました(2007年)。

このグループの子孫の口伝を聞き、資料を掘り起こした。

そして、ミステリータッチのドキュメンタリー小説に仕立て上げました。

そこには、自由吟味者たちが逮捕され、拷問され、火刑にかけられる様が、生々しく描かれています。

<日本人歴史研究者を主人公にする>

小説は、カタリ派の歴史を研究テーマにする日本の歴史学者を主人公にしています。

須貝というその研究者の探求と発見の行動が縦糸になっている。

そして、それに様々な人物を横糸に絡めて物語を展開しています。

+++

教理統一教団は国教となって国家権力を得ました。

そして、自分が正統とする教理に従わない者を異端tとして逮捕します。

執拗な尋問(異端審問)、拷問、殺戮を実施します。

作者はそれを暴き出していきます。

+++

主人公、須貝は権力によって封印された歴史資料をひとつひとつ明かしていきます。

そして、抹殺、抹消された惨殺の歴史を暴露していきます。

作者、箒木氏は、文中で主人公須貝にこう語らせています。

「・・・カタリ派は、この地上から完全に抹殺された人たちですから。

まして司教管区の中心が置かれていたところでは、語ることさえタブーになったのではないでしょうか。

実際に生きた者の歴史というのは、そんなふうにして壁の中に塗り込められます。

立派な壁画の上に漆喰を塗り、そこに全く別のフレスコ画を描くようなものです」

+++

資料探求する須貝には、暗殺の手ものびます。

犯人は当初姿を現しませんが、物語の展開の中で一人一人明らかになっていきます。

中には、予想もつかなかった主人公の知人も含まれていて、読者を驚かせます。

そういうミステリー要素を含めたドキュメンタリー小説に箒木氏は仕立て上げています。

<調査の契機>

鹿嶋は、作者がこの小説に取り組む契機のことを、読んだ記憶があります。

たしか新潮社の読者雑誌『波』ではなかったかと思いますが、どうだったか。

箒木氏の本業は、精神科の医師です。

普段は九州の病院で患者の治療に当たっておられます。

+++

氏は、その関係でフランスで開催された学会に出ました。

とあるホテルに滞在しました。

するとロビーで、ある青年が近づいてきて語りかけた。

「あなたは作家でもあると聞いた。ついては、自分が先祖代々伝えられてきている歴史を小説に書き残してくれないか」と。

彼はカタリ派(自由吟味グループの一つ)の子孫だといいます。

箒木氏は、 それを契機に、カタリ派の資料発掘に着手した。

たしか、そんなような話を読んだ記憶があります。

+++

<優れた歴史手がかり>

ともあれ箒木氏は、『聖灰の暗号』を書き、出版しました。

そこでカタリ派という自由吟味者集団の惨劇をリアルに描き出しました。

この本は、自由吟味派が被ったすさまじい惨劇を、読者が理解するには、比類無き手がかりになると思います。

<これは留意しておく>

ただし、留意しておくこともあります。

小説の中の説明書き部分をみるところでは、氏は、これを12~13世紀にかけて起きた一大ホロコースト事件と認識しているようです。

だが、実際にはこの種のことは、欧州中世には、日常的に起き続けてきました。

1200年にわたって、広範にわたって起き続けてきた。

+++

筆者は後に、もう一つの文献資料をご紹介します。

その本の著者キャロル氏は、自由吟味活動を包括的に調べた研究者です。

かれはその著書の中で、推計5000万人ほどの人々が殺されてきた、と述べています。

箒木氏にはそうした包括的な視野はありません。

そうしたなかで、自由吟味者ホロコーストの一事例を、リアルに再現してくれているのが

『聖灰の暗号』なのです。

(Vol. 26 作家の描写力に助けられて 完)