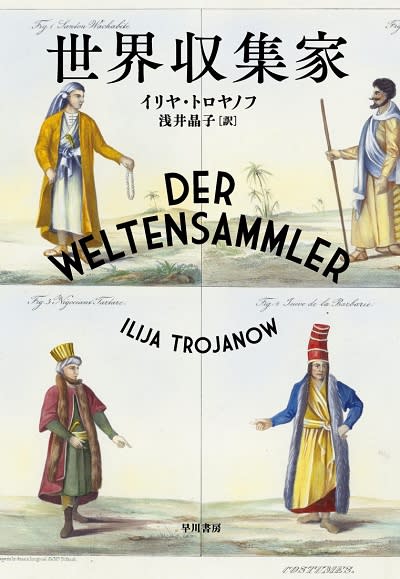

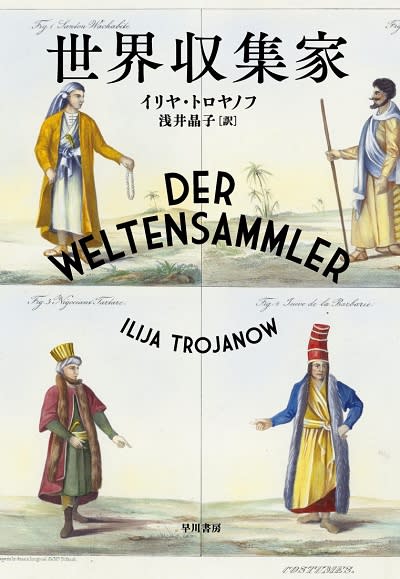

イリヤ・トロヤノフ『世界収集家』(早川書房、原著2006年)を読む。19世紀の冒険家、リチャード・フランシス・バートンの伝記小説である。

冒険家は多かれ少なかれ変人なのだろうが、バートンもまた超の付くほどの変人であった。奇人といっても怪人といっても巨人といってもよい。

イングランドに生まれ、オックスフォード大学で退屈をアラビア語の学習で紛らわすが、奔放に過ぎたため停学。東インド会社軍の募集に応じてボンベイ(現・ムンバイ)に赴き、誰もが身分の差を前提とする時代にあって、現地に溶け込み、ヒンディー語、ペルシャ語、アラビア語など多くの言語を習得する。それは辞書も何もない時代においてであって、場合によっては英国人と見破られずに最下層の社会にも入っていった。英国の軍や官吏はバートンの行動を奇怪・不快にとらえ、他国のスパイではないかという疑いさえもかけた。

英国に戻り、王立地理学協会の援助を得て、カイロでの滞在を経てメディナとメッカへの巡礼を果たす。もちろん偽装のうえであり、かれはペルシャ人の修道僧に扮した。記録魔ゆえの行動が勘繰られることはあっても、風体やことばから正体がばれることはなかった。この冒険をもとにした著書(1875年)はヨーロッパで大評判を呼んだ。

このあとにも、ナイル川の源流を求めキャラバンを率いて東アフリカを旅するなど、多くの冒険を行っている。そして、1885-88年に、『千夜一夜物語』を翻訳出版している。これは自分の創作も加えたものであり、バートン版として有名である。ホルヘ・ルイス・ボルヘス『七つの夜』(みすず書房)によれば、これは「人類学的でみだらな翻訳」であり、「部分的には14世紀に属する奇妙な英語で書かれ」ており、「古語や新造語に満ち」ているという。毀誉褒貶の激しいバートン版であるが、知識と好奇心の深い沼のようなバートンでなければものすことができなかった書なのであろう。ピエル・パオロ・パゾリーニ『アラビアンナイト』がどの版をもとにしたのか知らないのだが、いくつかの逸話はバートン版にも見出すことができた。おかしな沼がおかしな沼に魅せられても不思議はない。(なお、わたしは一揃い持っているが途中でくらくらして読み通していない。ボルヘスも読み通せないと書いている。)

この小説を書いたイリヤ・トロヤノフもまた随分な変人であるようだ。訳者あとがきによれば、ブルガリアに生まれ、両親の政治亡命でドイツに移住。幼少時からアフリカを「発見」したバートンに興味を抱き、この小説を書くため、30代になってムンバイに移住。バートンにならってヒンディー語を学び、現地を放浪。さらに、バートンと同じ速度で歩かなければならないという信念から、アフリカ東海岸におけるバートンの踏破ルートを3か月歩き続けた。そして、次に、メディナとメッカ巡礼の旅に出た。まさにバートンに憑依された人生である。700頁弱もある分厚い小説だが、ここまで書かなければ元はとれまい。

小説のインド編においては、バートンの語りと、召使の回想とが交互に挿入される。すでにこの時点で『カーマ・スートラ』的にエロエロである。アラビア編でも、バートンの回想と、オスマントルコ総督らの猜疑心に満ちた追求とが交互に語られる。最後の東アフリカ編では、やはり、バートンと、別の英国人探検家ジョン・ハニング・スピークと、インド人の道案内との語りがぐちゃぐちゃに混交する。どこまでバートンの実際の姿なのかわからないとは言え、底無しのパラノイア的な人物であったことは痛いほど伝わってきた。

史実という面からバートンを見るには、R.H.キールナン『秘境アラビア探検史』(法政大学出版局)が良書である。バートンについては下巻に記述がある。もっとも同書もひとつの章だけでバートンを語ることはできず、東アフリカでのスピークとの手柄争いについては端折っている。

なお、『世界収集家』において、イエメンの噛む葉っぱのことを「チャット」と書いているがこれは適切ではなく、ふつうは「カート」と呼ぶ(カート、イエメン、オリエンタリズム)。キールナン本によれば、イエメンを旅したデンマーク人カールステン・ニーブールの探検隊の者がはじめて分類した(発見した)植物であったようだ。ニーブールの探検旅行については、キールナン本の上巻においてひとつの章が割かれており、また、これを小説にしたトーキル・ハンセン『幸福のアラビア探検記』(六興出版)がおすすめである。

バートンは、メッカ巡礼時にエチオピアから紅海を渡りイエメンのアデンを経たわけだが、そのルートと、カートの両方に魅せられて旅をした変人もいる。ケヴィン・ラシュビー(Kevin Rushby)『Eating the Flowers of Paradise』(St. Martin's Press、1999年)がその記録であり、当時面白く読んだ。ウィリアム・バロウズ『麻薬書簡』やオルダス・ハクスリー『知覚の扉』と並ぶドラッグ関係の奇書ではないかと思うがどうか。