ジョナス・メカスの新作『スリープレス・ナイツ・ストーリーズ 眠れぬ夜の物語』(2011年)を観るために、恵比寿写真美術館に駆け付けた。アジア初上映である。メカスの映画の上映に足を運ぶのは、2006年に『グリーンポイントからの手紙』(2004年)を観て以来だ。もはや16mmのボレックスなどではなく、デジタルヴィデオを用いて撮られている。おそらくは『歩みつつ垣間見た美しい時の数々』(2000年)あたりが、メカスのフィルム時代の掉尾を飾った作品ということになるのだろう。

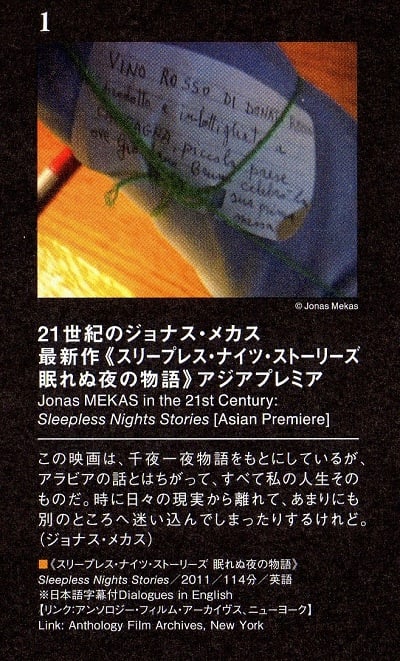

今回の上映にあわせてメカス自身が来日することはなかったが(最近ツイッターで、2005年に来日した際のレセプションにおいて私がメカスに話したことを覚えておられる方を発見して仰天した)、その代わり、アンソロジー・フィルム・アーカイヴズの方2人による上映前の挨拶があった。曰く、何十年も活動しているメカスだが、園作品には難民として苦労した経験が底流として横たわっている。これは『千夜一夜物語』をモチーフにしたもので、輪廻転生や動物との話といったエピソードが入っている。2007年にウェブ上で毎日何かを記録したプロジェクト『365 days project』が成功した翌年、それでは千夜に拡げようとして始めたものだ。メカスならば上映前にコメントを言うことはないだろうね、と。(ところで、彼らの英語は平易なものだったにも関わらず、『千夜一夜物語』の基本的な知識がない方が通訳を務めていて難儀をしていた。これは少なからず失礼だ。)

デジタルヴィデオだからといって、メカスのスタイルはまったく変わらない(もっとも、ボレックスの故障によるフリッカーなどはないが)。手持ちで気の向くままに撮影し、そのフッテージの集積から作品へと抽出する。幕間の、紙に印刷されたタイトルやメッセージも健在である。ずっと観ていると、酔ってしまう。昔、リバイバル上映ではじめて『リトアニアへの旅の追憶』(1971-72年)を観たときの衝撃=メカス体験も、この「酔い」だった。

映画は、確かに『千夜一夜物語』を思わせる雰囲気ではじまる。マリーナ・アブラモヴィッチが恋人と別れてどん底だと毒づき続ける顔の超アップ、そして、さらに悲惨な話がある、として、突然落馬して血だらけになった女性の紹介へと進む。しかしその後は、メカスの心臓の鼓動のようにさまざまな時空間があらわれる。

オノ・ヨーコと踊るメカス。以前に住んだグリーンポイントは、歴史上誰も住んだことがない場所ゆえ有頂天になったのだが、実はひどい土壌汚染があることが発覚して去ったのだとのメカス自身の話(『グリーンポイントからの手紙』では、そこで大はしゃぎし、若者がノラ・ジョーンズを聴きながら可愛いなあ、結婚したいなあと叫んでいた)。魂と肉体の関係についていかにも熱く主張する人たち。アル中とヤク中の男の話。リスボンの大樹を象のようだ馬のたてがみのようだと撫でる男たち。ある男が十代の女性と結婚し、子どもをつくり、可愛がる様子(「その1年後」というキャプションが出ると観客席から笑いが起きる)。トカゲを撮りながらリトアニアの森のことを語るメカスの声。マリー・メンケンの小さくささやかな映画の素晴らしさについて語るメカス。ピラネージの画集を観て感嘆する人たち。「ヴィリニュス・ジャズ・フェスティヴァル」のTシャツ(欲しい!)を着ている息子セバスチャン・メカス。酔っぱらいながらナポリの歌を聴いて難癖をつけ続ける人たち。ジョルダーノ・ブルーノにゆかりのある地で作られたワインを開けるメカスたち。

そして最後は、メカスが幼少時に寝そべり、歩き回り、自分だけの道を見つけたリトアニアの森に思いを馳せる。希望と、もう戻れないのだという哀しさが同居する。しかし、千夜一夜の息遣いやフラグメンツこそが、メカスにとっても、それを観るこちらにとっても、ざわざわとした森ではなかったか。

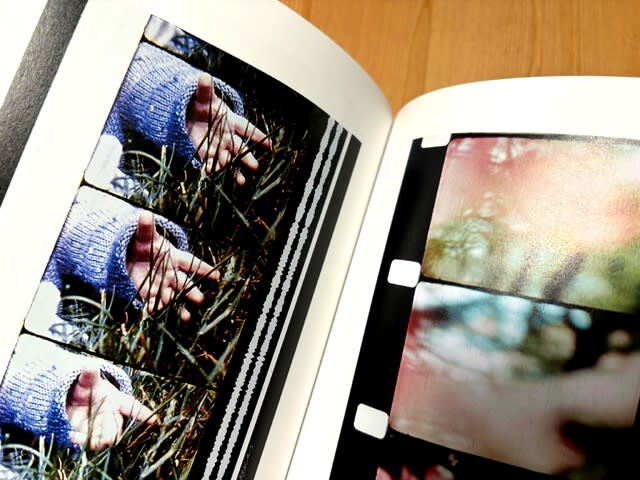

映画を観る前に、外苑前の「ときの忘れもの」に立ち寄り、『ジョナス・メカス写真展』を観た。ここも7年前のメカス来日以来だが、道を覚えていた。以前からの、16mmフィルムの数コマをブローアップしたプリント群であり、今回展示の多くは新作である。やはり、滲みや粒子や色の飽和や動きのブレが、森のような世界での記憶の痕跡と化しているのだった。

●参照

○ジョナス・メカス(1) 『歩みつつ垣間見た美しい時の数々』

○ジョナス・メカス(2) 『ウォルデン』と『サーカス・ノート』、書肆吉成の『アフンルパル通信』

○ジョナス・メカス(3) 『I Had Nowhere to Go』その1(『メカスの難民日記』)

○ジョナス・メカス(4) 『樹々の大砲』

○ジョナス・メカス(5) 『営倉』

○『NYタイムス』によるレビュー