東京都現代美術館にて、『クリスチャン・マークレー トランスレーティング[翻訳する]』展。

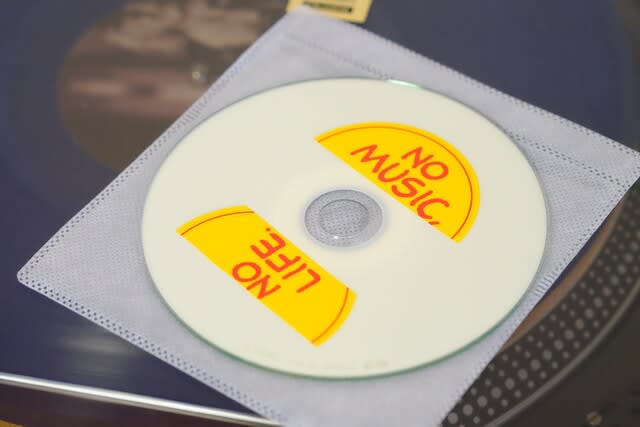

レコードジャケットを使ったアートや映像作品の数々はこれまでに印刷物で観てきたものだからやはり嬉しい。文字通りむき出しのレコード『Record without a Cover』(1985)は、大友良英さん所蔵のオリジナル盤と僕も大事に袋に入れて持っている(矛盾)再発盤とが並べてあって、おおっと声が出た。

初見でもいろいろとくすぐられもする。たとえば4画面を同時に使った映像『Video Quartet』(2002)は映画の音楽場面を共演のようにコラージュしたもので、ロバート・アルトマン『Kansas City』でのジョシュア・レッドマンとか『Jazz on a Summer's Day』でのエリック・ドルフィーとか、あるいはマルクス兄弟とか、叫ぶキャブ・キャロウェイとか、異常に目の座ったイングリッド・バーグマン(『Casablanca』でこれ歌ってと呟くでしょう)とか、叫ぶドリス・デイ(ヒッチコックの『The Man Who Knew Too Much』)とか、いちいち笑える。フェティシズム万歳。

ではあるのだけれど。この2021年にこれらに本当に刺激される人はどれくらいいるのかな。

帰宅して手持ちのマークレーのレコードをいくつか聴いてみたら、80年代から90年代の空気が封じ込められているようで興奮した。デイヴィッド・モスのバンドはいまもアナーキーで最高だし、ジミヘンのレコードを載せたターンテーブルをギターのように演奏した『Ghost (I don't live today)』(1985)なんて傑作である。しかしそれらはもはや懐メロ。

ポール・ギルロイは、ターンテーブルDJについて人種的・社会的問題を背景に高価な楽器を変えない者たちがはじめたのだと書いている。ジョン・ゾーンらとの即興演奏もその延長の歴史として記憶されていればいいのではないのかな、と思ってしまった。

図録は読みごたえがありそうなので注文したのだけれど。

●クリスチャン・マークレー

デイヴィッド・モス『Dense Band Live in Europe』(1987年)

ブッチ・モリス『Current Trends in Racism in Modern America』(1985年)