今年の来日、久しぶりにペーター・ブロッツマンを聴きに行こうとおもっていたのだが、結局仕事で行けずじまいだ。マッツ・グスタフソンも共演するというので楽しみにしていたのだ。かなしんで手持ちのCDをいくつか聴いた。

わりと最近の作品かとおもってみたら10年以上前のものだったのが、アンソニー・ブラクストン(例によって多くの管楽器)、ボラ・バーグマン(ピアノ)とトリオで吹き込んだ『Eight by Three』(Mixtery、1997年)。ブロッツマン自身は、アルトサックス、テナーサックス、フルート、タロガトを吹いている。

実はあまり好きになれなかった録音だが、今回聴いてもどうもピンとこない。ブラクストンの理知的でペラペラなサックスと、野性的なブロッツマンのサックスとがただ並存しているだけで、バーグマンのピアノも隠れてしまっている。

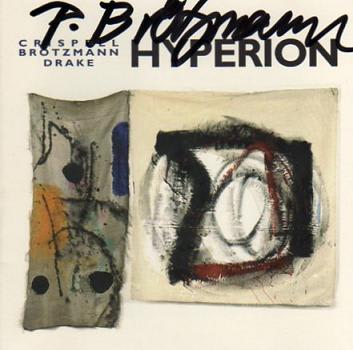

ブロッツマンにピアノは合わないのかというとそうでもなく、マリリン・クリスペルとの相性は抜群だと感じる。ハミッド・ドレイク(ドラムス)とのトリオで吹き込んだ『Hyperion』(Music and Arts、1995年)がある。ここでは、クリスペルの前に前にと出てくる彩やかな音と主役を譲り合う姿はかなり良い。

もう何年も前に、新宿ピットインで、羽野昌ニ(ドラムス)、西野恵(和太鼓)、山内テツ(ベース)とブロッツマンが共演するライヴを観たが、打楽器のように不連続的に前面に出てくる楽器との相性はいいのかとおもった記憶がある(もっとも、その日はベースアンプの調子が悪くて、山内テツの演奏に対してあからさまに不快感を示していたが)。だから、このCDでのクリスペルのピアノも、ドレイクのドラムスも厚ぼったい油絵具のようなブロッツマンの音とフィットしているのだろう。

FMPレーベルからはブロッツマンの作品がとてもたくさん出ているはずだ。『Die Like A Dog』(FMP、1994年)は、ハミッド・ドレイク(ドラムス)、ウィリアム・パーカー(ベース)に加え、近藤等則(トランペット)を加えたカルテットで吹き込まれている。タイトルがひどいが、内容はかなり気に入っている。

副題が「アルバート・アイラーの音楽、生と死の断片」と記されていて、聞き覚えのあるアイラーのメロディーが織り込まれている。また、アイラーも演奏した「セント・ジェームス医院」が入っていることも嬉しい点だ。近藤等則は、演奏するときに浅川マキのことを思い出したりしなかったのだろうか、などと想像する。近藤とブロッツマンの共演は、渋谷UPLINKで観たことがあるが(近藤は、チベットの写真を投影しながら吹いた)、胡散臭さも含めてすばらしいパフォーマンスだった。

ブロッツマンの多彩な音が聴けるのは実はソロ演奏で、『Nothing to Say』(FMP、1996年)では、いつものこめかみに青筋を立てて吹きまくるのではなく、硬と柔をとりまぜ、非常に多くの楽器(バスサックス、バスクラリネット、クラリネット、フルート、タロガト、アルトサックス、テナーサックス)で聴き手に迫る。柔もあるので緊張感を緩めることもできる。

これはオスカー・ワイルドに捧げられている。それについてのコメントが、ディスクユニオンが頒布していた小冊子『What's New XXX』(1996/8/1)にあった。

「このタイトルは彼の仕事そのものなんだ。私は最近この言葉が気になって、絶望的になったり方向を見失ったり気が狂いそうになるんだ。というのは、もう誰もお互い、聞き合ったり理解し合ったりしなくなるのではないかと感じるからだ。」

そして、ソロはとても大変だと言う。

「まぁ私は、即興することを「ジャズ」と呼んでいるのだが、ジャズは複数が一緒に演るものだ。ソロというのはピアノ・プレイヤーや歌手のためのものだったが、他の楽器でソロを演奏するときにはものすごいエネルギー、つまり集中力がいる。グループで演るのとは全然違うよ。複数で演るのは、お互いに刺激し合って、例えば誰かがああ言ってきたらこっちはこうやって言い返して、とかそういうことだろう? でもソロは一人しかいないんだ。それでともかくも何かをやり遂げそして観客と向き合わなければならない。ハードワークだよ。」

おもい込みかもしれないが、技術に秀でた音楽家というわけではなく、そのような真摯な態度がプロセスとしてほとばしることがあるので、ブロッツマンの音楽も好きなのだろうなとおもう。

はじめてブロッツマンを聴いたのは、ヨハネス・バウアー(トロンボーン)とのデュオだった。御茶ノ水ディスクユニオンの売り場の上で、真っ赤になってソロと応酬を繰り広げた。『Eight by Three』は気に入らないと書いたが、もしこれがブラクストンとのデュオだったら中途半端なグループ演奏にならず、ソロ的な「道をつくりながら演奏する」側面もあって、よかったかもしれない。