民主党政権には、無駄な血税を使い、水循環や生態系や海辺への土砂流出や景観を破壊し、偏ったところにのみオカネを流し、住民の生活を一方通行で破壊し、オカネで人を狂わせてきた、そんな事業を本当に止めて欲しいと思っている。(もちろんこれは、基地についてもそのまま当てはまる。)

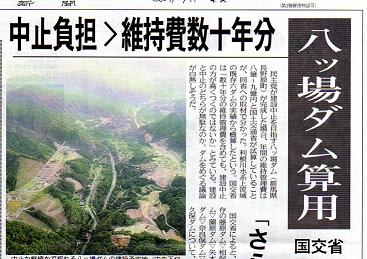

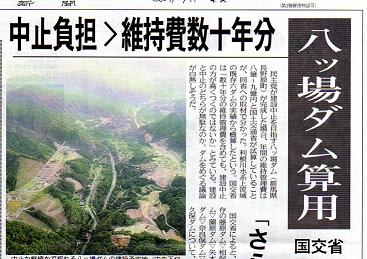

ダム事業について言えば、大きな争点のひとつが、群馬県に建設される計画の八ッ場ダムである。『東京新聞』(2009/9/11)によれば、総事業費4600億円のうち、既に3210億円を投じている。用地取得、家の移転、代替地の造成、鉄道や道路の付け替えといった周辺事業であり、群馬・千葉・埼玉・茨城・栃木・東京の下流6都県が支払った(支払わされた)額がその6割以上を占めている。なお、ダム本体を含む残りの費用は1390億円。

記事の主旨は、仮に残りの無駄なオカネを払い、ダムを運用し続けたとしても、無駄なオカネを払ってしまった自治体にそれを返還するよりも安くつく、というものだ。どうやら無駄遣いの返還義務は、一部は法律で定められているらしい。

しかしこれは、ダムを作るか作らないかという側面でのみ、しかも実際に支払われるオカネでのみ評価している点で、極めて未熟な記事だと言える。

仮にダムを作ったならば、生活遺産、温泉という文化遺産、自然環境や生態系が破壊され、逆に災害のリスクを抱えるという負の外部コストがかかってくるわけである(あくまでオカネに換算すれば、の話)。逆に本来評価されるべきベネフィットとしては、利水と治水とが掲げられてはいるが、今ではこれらは必要ないものだと評価されている(よくある話!)。あえて言えば、水力発電が増加することによるCO2の削減、をベネフィットに含められなくはないが。

このあたりの、「ベネフィットの虚妄」については、『八ッ場ダムは止まるか』(八ッ場ダムを考える会・編、岩波ブックレット、2005年)に詳しい。

●利水については、渇水時にほとんど役に立たない。また水需要は伸びておらず、あえて作る必要はない。また、土砂がたまって、せいぜい50年くらいで駄目になる。

●治水については、現実性のない巨大な洪水流量を想定しており、意味がない。

●ここの吾妻川には、草津温泉の強酸性の水が流れ込んでいるため、中和剤として石灰が投入されている。これがダムに流れ込むと、もの凄い汚濁になるだろう。

●上流の浅間山が噴火したら、ダムは砂防ダムになるのではなく、決壊して大災害を引き起こす可能性がある。

ここの周辺は地すべり多発地帯であり、無理に建設しようとするなら、本来は4600億円ではなくもっとオカネがかかるという。2003年に2110億円から5160億円に増額したが、地すべり対策のオカネも含めて予算を削り、4600億円になった経緯がある。

そうすると、今後払うオカネを考えてみると、

【ダムを作る】

ダム本体工事 620億円

生活再建関連 770億円

維持管理 8.36億円/年

【ダムを作らない】

自治体への無駄遣い返還(義務) 1460億円

自治体への無駄遣い返還(義務外) 525億円

生活再建関連(止められない部分) 770億円の一部

ではなく、外部コストを含めて、

【ダムを作る】

ダム本体工事 620億円

ダムの安全化 560億円の一部

生活再建関連 770億円

維持管理 8.36億円/年

環境破壊、生態系破壊 莫大(計上困難)

浅間山噴火による被害 莫大(計上困難)

危険な場所への住民移転 莫大(計上困難)

社会的不公平・不条理の野放し 莫大(計上困難)

【ダムを作らない】

自治体への無駄遣い返還(義務) 1460億円

自治体への無駄遣い返還(義務外) 0円(無駄遣いに加担したため)

~525億円(無駄遣いに強制的に加担させられたため)

生活再建関連(止められない部分) 770億円の一部

などとして評価すべきだろう。こうすれば、ダムに限らず、既存のインフラ(河口堰なんかも含め・・・)のうち、明らかに間違いだったものを壊し、何とか建設前の水準に近づける努力も考えられるというものだ。

また、これまで人びとの暮らしと心を破壊してきた点については、国家による犯罪として見るべきだろう。

●参照

○天野礼子『ダムと日本』とダム萌え写真集

○ダムの映像(1) 佐久間ダム、宮ヶ瀬ダム

○ダムの映像(2) 黒部ダム