水道橋のFtarriにおいて、現代三味線デュオ(齊藤僚太、ヨシュア・ヴァイツェル)に田中悠美子(2018/7/21)。

Ryota Saito 齊藤僚太 (三味線)

Joshua Weitzel (三味線)

Yumiko Tanaka 田中悠美子 (大正琴、三味線)

前日に続いての「現代三味線デュオ」だが、この日、ヨシュア・ヴァイツェルはギターを使わず三味線のみ。もともと前日のPermianがデュオを前提とするのではなく、ひとりの即興演奏家としての参加なのだった。

最初はこのデュオ。ふたりとも振動子によって弦や胴を鳴らしはじめる。やがてヨシュアさんは竿の弦に口を付けて息を吹きかける。前日みせたプレイだが、ギターよりも振動がユニークな音となって出てくるのは三味線ならではか。CD『弦発力』で聴くことができた音にもあったかもしれない。そして撥でのプレイに移行する。一方の齊藤さんは振動子を執拗に使い、当てる場所をじわじわと動かしてゆく。直接当てる場合も、間に瓶の王冠を挟む場合もあった(あとで訊くと、振動で王冠が回転するのだとのこと)。当然それにより音が変化する、そのことを何かに利用するというよりも、発生源の音自体を提示しようとしていた。その選択のあり方がとても独特なものに思えた。

次に、田中悠美子さんの大正琴ソロ。はじめて田中さんの音に接するわけだが、実は激しく驚かされ、その驚きで笑えてくるほど愉しいものだった。普通であれば大正琴は左手で鍵盤を操り右手で弦を弾く。しかし、この大正琴は改造してあり、田中さん曰く「鍵盤を取り除いてフレットも少し削った改造エレキ大正琴」(!!)。田中さんは左右で手や棒や弓や金属鍋のようなものを思うがままに使い、あらゆる音を繰り出してくる。しかもご本人はときどき実に愉快そうに微笑んでいる。なんという自由さか。

最後に全員三味線を使ってのトリオ。響きはそれぞれ異なり、耳が悦ぶ。齊藤さんの三味線からはノイズが聴こえてくる。弦を意図的に緩めているのかと思ったがそうではなく、弦の間に金具を渡すことによるものだった。ヨシュアさんの表現の音域は広く、またしても振動子や奇妙な道具を用いもする。そして田中さんは三味線においても(演奏者も聴く方も)笑ってしまう自由さを発散した。

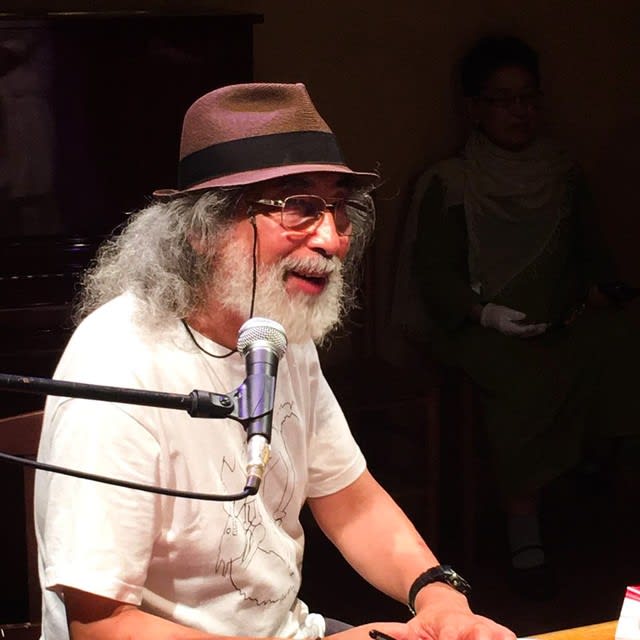

この日、gaiamamooのHiroshi Mehataさんが観にきていた。むかし齊藤さんと「結構一緒にやっていた」のだという。Mehataさんのノイズや映像、齊藤さんの三味線とが脳内でどうもうまく結びつかないが興味津々。

ヨシュアさんはあとひとつのライヴを終えて、ちょっとしてからドイツに帰国。また来年も来日できるかも、とのことである。

Fuji X-E2、XF60mmF2.4、XF35mmF1.4

●齊藤僚太

齊藤僚太+ヨシュア・ヴァイツェル+増渕顕史@Permian(2018年)

現代三味線デュオ『弦発力』(斎藤僚太、ヨシュア・ヴァイツェル)(2016-17年)

●ヨシュア・ヴァイツェル

齊藤僚太+ヨシュア・ヴァイツェル+増渕顕史@Permian(2018年)

二コラ・ハイン+ヨシュア・ヴァイツェル+アルフレート・23・ハルト+竹下勇馬@Bar Isshee(2017年)

大城真+永井千恵、アルフレート・23・ハルト、二コラ・ハイン+ヨシュア・ヴァイツェル+中村としまる@Ftarri(2017年)

現代三味線デュオ『弦発力』(斎藤僚太、ヨシュア・ヴァイツェル)(2016-17年)

ウルリケ・レンツ+ヨシュア・ヴァイツェル『#FLUTESHAMISEN』(2016年)