疲れ果てている土曜日の朝、元気を出そうと思ってサニー・マレイのレコードを聴く。セシル・テイラーやアルバート・アイラーとの共演を経て、リーダー作も出すようになったドラマーである。有名なのは名前を冠した『サニー・マレイ』くらいだが、リーダー作は少なくもない(>> ディスコグラフィ)。

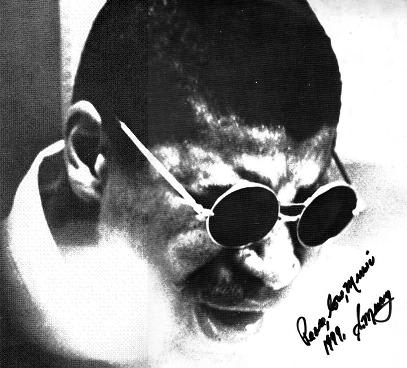

1999年に来日したとき、渋谷のメアリジェーンでソロを観て、その後に銀座で豊住芳三郎、薩摩枇杷の普門義則との奇妙なセッションにも足を運んだ。特にソロ演奏では、パルスの振幅を変動させるような独特のドラミングに驚かされた。シンバルの音色を繊細に変え続ける方法もユニークで、このあたりはフランスのドラマー、ダニエル・ユメールにも共通する印象を抱いたのだが、実際のプレイを目の当りにしなければそのようには感じなかっただろう。攻めのパルスも、「ン、ドドドドド」と来る後ノリも好きなのだ。

メアリジェーン、1999年 PENTAX MZ-3、FA28mmF2.8、Provia400、DP

『サニー・マレイ』(ESP、1966年)では、かなりマレイのドラムスの音を全面に出している。フロントがジャック・コーシル(トランペット)、ジャック・グラハムとバイアード・ランカスター(アルトサックス)の3人、それにアラン・シルヴァのベース。強烈な個性であることは痛いほどわかるが、ひたすらやかましく、余り繰り返し聴く気分にはならない。

随分後の『ジ・アンタッチャブル・ファクター ”チャード・アース”』(Kharma、1977年)では、管楽器をバイアード・ランカスターだけにとどめ、デイヴ・バレル(ピアノ)らとの典型的なカルテットを組んでいる。しかし、どうも押し出しの弱いランカスターのサックスが今ひとつ好きになれない。マイルス・デイヴィスの「セヴン・ステップス・トゥ・ヘヴン」やホレス・シルヴァーの「ピース」を演奏するなど意外な面は、まあ、一瞬だけ楽しい。とは言え、バレルの硬質なピアノとマレイとの絡みには痺れる。たぶん今後、誉めそやされることは決してないであろうアルバムだが、別にそんなことはどうでもよいのだ。

大推薦の熱いアルバムは、『アフリカへのオマージュ』(BYG、1969年)である。

A面は大編成で、金管3本、サックス3本のフロントに加え、やはりデイヴ・バレルのピアノとアラン・シルヴァのベース。ここではマラカイ・フェイヴァースはベースではなく、他の2人とベルなどを鳴らしている。そしてジーン・リーのヴォイス。分厚いフロントの音の塊が押し出され、やがてシルヴァのベースが低音を支え、アーチー・シェップの聴き間違えようのないテナーが加わり、さらにリーがアーアーと叫ぶ。ノイズとともに昇華する18分間だ。

B面は同じピアノトリオ+フロント4人に絞っており、A面とは違ってマレイのドラムスをまともに聴くことができる。ここでもバレルの硬いピアノが素晴らしい。ロスコー・ミッチェルのわが道を行く変人アルトサックスが聴こえてくると笑ってしまう。

99年の来日のあと、確か数年前、体調が悪いという理由で来日がキャンセルされたことがあった。今世紀になってからの演奏を聴いていないのだが、どうなのだろう。