ブリュージュには、近くの港町オーステンデでのコンサートを観るために泊まった。とは言えかつて栄華を誇った商業都市であり、美術館や博物館もいくつか覗いた。

この街を訪れる人には、河原温『ブリュージュ』(中公新著)を推薦したい。同書において紹介されている15世紀ブリュージュの代表的画家は、ヤン・ファン・エイク、ぺトルス・クリストゥス、ハンス・メムリンク、ヘラール・ダヴィッドの4人。

ヤン・ファン・エイクの作品はグルーニング美術館に2点ある。かれが妻を描いた肖像画はこちらを冷徹に凝視しておりちょっと怖い。

メムリンクもまた商人がパトロンであったようで、他の多くの画家と同様に宗教画をものしている。かつての病院がいまではメムリンク美術館になっており、そこには洗礼者と使徒のふたりのヨハネを描いた祭壇画がある。右側のパネルにおいては、使徒ヨハネが黙示録のヴィジョンを見出しているのだという。

ダヴィッドの作品としては、グルーニング美術館に、ペルシャのカンビュセス王が不正を行った裁判官の生皮を剥ぐという凄まじい作品がある。ミシェル・フーコー『監獄の誕生』にあるように、近代以前の刑罰は公開での見世物であり、多くの拷問絵画と同様に、これを見つめる人たちの表情は好奇心を隠そうともしていない。当時のブリュージュ市がダヴィッドに発注した絵だという。いや勘弁してください。

グルーニング美術館に所蔵されている作品は幅広い。なかでもヒエロニムス・ボスの「最後の審判」がいきなり目の前に現れて引いた。この人も15-16世紀の画家だが、中世社会の想像力のポテンシャルとはいかなるものだったのかと思う。そういえば、同じベルギーでは、ブリュッセルのベルギー王立美術館でもボスの作品を観ることができる。こちらはむしろブリューゲル父子の作品群に圧倒されるのだが、やはり共通する中世的社会の豊饒さがある。

ミケランジェロもまた同時代、イタリアの盛期ルネッサンス。聖母子像がノートルダム教会の中に展示されている。ちょうど周囲を改装中であり、また遠くて、あまりディテールを観察できなかった。

数百年遡って十字軍の時代。諸侯がエルサレムからイエスの聖血の聖遺物を持ち帰ったということで、その遺物箱が展示されている。このようなイエスの遺物には何種類があるのだろう。

ところでこれらの展示を観て、オーステンデに出向いてコンサートを観て帰り、ベルギーだしビールを愉しもうとバーに入って地元の人やロンドンからの観光客と喋って盛り上がったのだが、想定外に酒がまわってしまい、外に出たら宿に帰れないほどふらふらになった。そんなわけで、翌朝は迎え酒だということで、ビール博物館へ。

これが面白い。いろいろなホップや大麦を手に取って匂いを嗅ぐことができる(前夜に飲んだビールのもあった)。また、タブレットを渡され、館内のあちこちでクイズが出てくる(だいたいは外れた)。そのたびに「しゅぽ」という栓抜きの音が聴こえてきて、テイスティングへの期待が高まる。それがビックリ仰天、テイスティングと言いながら立派なグラスである。ついでなのでチーズとサラミを買って、ランチにしてしまう。美味しゅうございました。

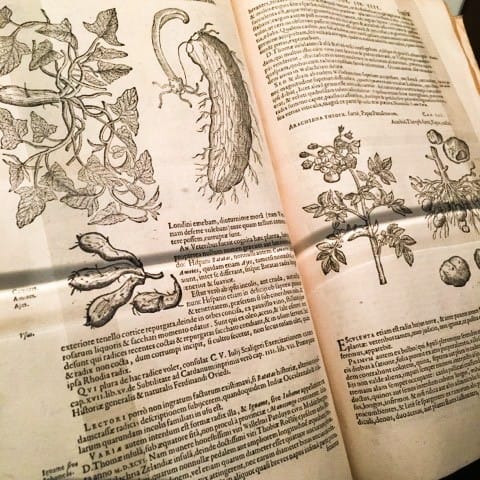

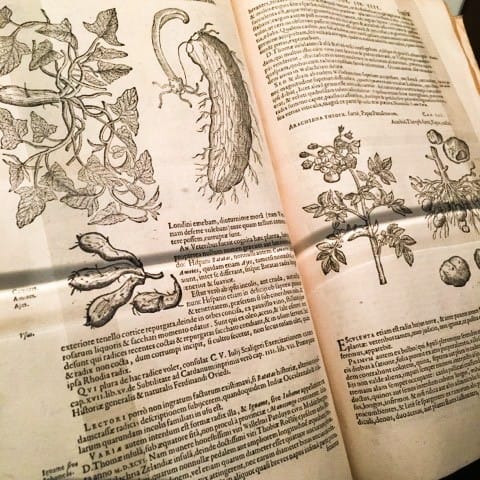

次にフリット博物館に行く。というのもベルギーはフライドポテト発祥の地であり、さらに、フライというもの自体がベルギーで始まったのだとパネルで力説してある。なんでも大戦時に、フランス語を話すベルギー兵士がフライドポテトをも作って供したから、フレンチフライと呼ぶようになったらしい。もとよりアンデス地方原産のじゃがいもは、15-16世紀にヨーロッパに伝わったのだった。その頃の栽培法や調理法の本なんかも展示されている。

そしてわけのわからないポテト関連の展示群。なかでも、電気でガスをスパークさせてポテトを10メートルくらい飛ばすことができるポテト砲には笑った。いや知らないし。

当然、館内にはフライドポテトのコーナーがあった。うまくないわけがない。ビール博物館でのビール3杯とチーズとサラミとクラッカーとフライドポテトでお腹いっぱい。