きょうは、夜のチキンをはさんで、暗室でせっせと家族の写真を焼いていた。しかし、その印画紙フォルテも、ハンガリーの工場閉鎖により、もうお店にはほとんど残っていない。以前、富士フイルムの方が、残存者利益があるので大丈夫だと言っていたが、何とか日欧で数社でもニッチとして残ってほしいと切に思う。

以前、写真家の北井一夫さんと話をしたら、そんなの雑誌が極端に煽っているだけだよ、必要な人はいるんだから無くならないよ、と言っていた。

森口豁『子乞い 沖縄・孤島の歳月』(2000年)は、沖縄の国境に近い小さな鳩間島での、凄絶な80年代の記録である。普段は想像もできないような状況が、極端な姿であらわれている。

鳩間島では、小学校を廃校にしないために、小学生を最低1人は確保しなければならなかった。廃校になるということは、小学生の家族と、学校の先生とその家族がまとめていなくなることを意味する。それが5人であっても、島の人口50人程度の1割が減ってしまう。そして子どもという「未来」がいなくなることは、時間とともに「廃村」が見えてくるということだ。

これを防ぐために、ぎりぎりのところで島の方々が取った手段は、外部から子どもを連れてくることだった。当然、公募などではないから、親類縁故や出身者に対し、島がなくなってもいいのかという気持ちを衝くことによって、何とか1人1人とつないでいった。

このあたりの過程を読んでいると、郵便局は窓口業務だけになってしまう、医療が不安、効率化やコスト削減のための教育委員会からの圧力など、小さく/マージナルで/不利な場所/人に対する無策(あるいは、無策という政策)が明らかになっていく。このような思想の根本をなすものは、第一次産業の軽視、環境の軽視、現在の「格差社会」、さらには均一化の社会とダイレクトにつながっている。

「だが西原は想う。

どんなに空と海が碧く美しくても、ワシらの腹が満たされることはない。

その想いのなかに彼のいう花が秘められている。生きているあいだに花も咲かせたい、犠牲になる前に一度は花も咲かせて欲しい・・・・・・。

その花とはなんだろう、と佐藤は考える。」

『子乞い』を原作として、尾瀬あきらの漫画『光の島』や、テレビドラマ『瑠璃の島』がつくられている。『光の島』を最初の何巻かブックオフで立ち読み(笑)したが、島に他の小学生がきたときに万歳した子どもの写真が漫画のコマにも活かされていて、思わずほろりとしてしまう。正月休みに、『瑠璃の島』のDVDをレンタルしてこようと考えている。

戦後の一時期に600人以上だった人口が日本復帰以降はずっと50人程度。そのなかで小学生が1人とか2人とかいう時期があったのだ。私の田舎は1学年20人くらいだった(中学校は数年前に合併によって潰された)。それでもよほど田舎だが、ちょっとこれはなかなか想像が難しい。

いま調べると、現在では70人台にまでなっていて、中学校が復活した鳩間小中学校の在校生は11名のようだ。鳩間可奈子は、中学生のときに父親の実家がある鳩間島で過ごしたそうで、90年代だからこれも中学校復活後ということになる。

『八重山人の肖像』(今村光男・石盛こずえ、南山舎、2004年)より

=====

===== =====

=====

=====

===== =====

=====

=====

===== =====

=====

=====

===== =====

=====

浦安魚市場はお歳暮市とかで、数の子だの新巻鮭だのを並べている。自分はお歳暮を贈るでもないので、まずは「丸善青果」で白菜とキャベツ(小振りだが1個70円、安い)を買う。それから「泉銀」に寄る。

この「泉銀」、以前は、目玉商品である「鮪の頬肉」目当てで時々寄っていたが、「仕事している人にインタビューする」という息子の宿題に協力してもらって以来、買い物する回数が増えた。

焼き魚にするものと言うと、店主の森田釣竿氏が「めちゃくちゃ旨い」と奥から出してきたのが、冷凍物のキングサーモン。ついでに豆鯵が旨そうだったので、2皿(1皿100円、安い~)を買ってほくほくと帰宅した。

豆鯵は南蛮漬けが良いかとも思ったが、昼ごはんまで時間がないので唐揚にした。小さくても鯵なので、横にある「ぜいご」を全部取らなければならないのが面倒だ。ただ、苦労の甲斐あって、よく揚げたら骨まで食べられて、一瞬でなくなった。

キングサーモンはムニエルにした。「丸善青果」の白菜を鍋ぎゅうぎゅうに詰め込んだトマトソースのパスタと一緒に食べた。赤ん坊は赤いものが好きなようで、凄い勢いで食べてしまった。

ところで「泉銀」のバンド、「漁港」(※港は鏡文字)は、セカンドアルバム『FISH & PEACE』を出すそうだ。あの「おさかな天国」をカバーしている(笑)。まだ、「漁港」は聴いたことがないので、市場でかけてほしいんだけど・・・。

陳凱歌(チェン・カイコー)の映画を何となく3本観た。

私が知っていた陳の映画は、『黄色い大地』(1984年)のみ。『人生は琴の弦のように』(1991年)は、それと同様に、地味ながらエキセントリックな演出がそこかしこにあり、素晴らしい映画だった。盲目の老人は、琴を弾いて旅をしている。その師匠から教えられた、「100本の弦が切れたら眼が見えるようになる」という言葉は、そのときになって、嘘であったことを知る。絶望する老人だが、弦を切ってきた過程や、人生自体が意味をもつことに気づかされる、ということだと思う。老人の顔、弟子に恋をする女性の視線、河沿いにある飯屋の主人のたたずまいなどがとても魅力的。

次作『さらば、わが愛/覇王別姫』(1993年)は、京劇の役者兄弟の人生を、日中戦争、太平洋戦争、共産党による国家成立、文化大革命などの歴史の中で描いていく長編ドラマ。陳は文革期に少年時代を過ごした。その陳にとって忌まわしいに違いない文革を、このように突き放して振り返ることができていたのか、という印象を持ちながら飽きずに3時間程度を続けて観た。京劇ってこのようなものなのか、こんど機会があれば観に行こうと思う。

最近の『PROMISE/無極』(2005年)は真田広之、チャン・ドンゴン、セシリア・チャン、ニコラス・ツェーが共演していて、中国に加え、日本、韓国、香港も製作に関与している。明らかにカネがかかった超大作の歴史おとぎ話。これ見よがしなCGが満載で(カップヌードルのコマーシャルみたいだ)、冗談としてしか面白くなかった。

こうみると、大作になるほどつまらなくなってきたヴィム・ヴェンダースのようだ(ヴェンダースは無事回帰したと思っている)。陳の映画としては、地味な小品をこそ観たいと思う。しかし、撮影中の次作もレオン・ライ、チャン・ツィイーを起用した京劇もの『梅蘭芳』のようだ(2人とも好きな俳優なので、これはこれで楽しみだが)。梅蘭芳は伝説的な京劇の女形だそうで、『覇王別姫』の女形と関連があるのだろうか。

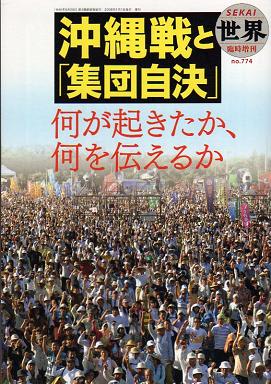

太田昌国『暴力批判論』(太田出版、2007年)が9月に出版されてから何度か読んでいる。世の大勢を占める、たかを括ったような「強者の論理」に対し、怒りをもって「別の論理」を打ち出そうと試みている。

ここでの強者とは、米国であり、新自由主義であり、それに追随する他国の政府(勿論、日本も含まれる)であり、さらにはそれを下支えする市民とメディアといったところだ。そして別の論理を支えるものは、多くの者が見ようとしないところでの受苦の歴史であり、平和の理想であり、強者の構造を明らかにしようとする論考の力である。その意味で、怒りとはいいながらも論考は静かに進んでいく。批判の対象としているのは、あくまで対話を前提としない、一方的に押し付けられる暴力的な制度だ。

著者は、ボリビアの映画制作集団ウカマウの作品から次の台詞を引用している。ここから、私たちは様々な起きてしまっている現象を思い出すことができる。

「きょうは暴力について学ぼう。民衆は抗議する権利をもつ。要求する権利もある。暴力に拠らずに、だ。(略)正しい対話をするためには、双方が共に主体的に決定する力をもった対話者であることが必要だ。もし片方が、その場にいない権力に操られているのであれば、正しい対話というものは成立しない。いいかな。暴力が生まれるのは、そうした場合だ」

平和憲法の理念については、「人びとがごく自然に持っているらしい「国家である以上、軍隊を持つのは当たり前」という前提そのもの」に批判を加え、九条の理念の現実化に重要性を見出している。

大量殺戮がなお成立していることについては、国家がそのような「権利」を持つことや人間の「死」が前提とされている、その明らかな不自然さへの弁解として、「「抑止効果」や「テロや戦争をなくすための戦争」」という言葉が用いられることを喝破している。

メディアについては、「現代人の精神形成に大きな影響力を行使している」テレビに関して特に、「明らかに異論は排除されて、ひとつの流れに沿う考え・意見に独占されている」危うさを提起している。

米国による「9・11」の悲劇の独占。チリにおけるアジェンデ社会主義政権(一般選挙を通じて世界史上初めて成立)を打倒したピノチェト軍政は、例によって、米国に支援されたものであった。それは1973年9月11日のことだった。それも含め、世界には数多くの「9・11」があふれていることを理解しなければならない。そして、著者は、いくつもの「9・11」を人為的に引き起こしたのは、他のどの国よりも多く米国であることを告発する。(これは勿論、2001年の「9・11」の陰謀論などを指すのではない。)

「米国が自己の姿をこのような歴史的現実という鏡に映し出して自己検証することができたならば、2001年の「9・11」は、現状とはまったく別な結果を持ちえたかもしれない。(略)真の悲劇は、その正気の声の持ち主は圧倒的な少数派に留まり、米国は、私たちが実際に見てきているように、「反テロ戦争」を遂行してきていることにある。」

ひとつの象徴として、他ならぬキューバにある米軍基地グアンタナモで、「反テロ戦争」で捕捉された捕虜たちが虜囚され、拷問されていると伝えられていることが挙げられる。このことは人権団体などが訴えているものの、テレビや新聞などといった世論形成装置で伝達されることはほとんどない。2001年の「9・11」に起因する暴力の連鎖を諌めたヴィム・ヴェンダースの『ランド・オブ・プレンティ』(→感想)に対し、最近のマイケル・ウインターボトム『マイティ・ハート 愛と絆』(→感想)の愚劣さを改めて感じてしまう。

この本で手がかりにしている事象は他にも多様だ。北朝鮮の拉致被害者。ボリビアのモラレス政権。ベネズエラのチャベス政権。死刑制度の是非。中国の反日機運。メキシコのサパティスタ解放運動。イラクの故・フセイン大統領。どれもが、「強者の論理」に沿って、安全な位置から一方的に裁くことの非につながっている。これが、現在の日本の姿(体制だけでなく、他ならぬ私たち)に重なってくるのは不幸なことだが、たかを括るのはさらに罪を大きくしてしまうことになる。

国の暴力について、著者がまとめた論点を、少々長くなるが引用したい。もやもやした問題意識に、ひとつの解を与えてくれるような気持であるからだ。国際政治などの現実論らしきものを、したり顔で語るミニミニ政治家・評論家であるより、将来の理想を持つべきではないか。

「(1)「敵の先制的な攻勢がある以上、これに武力で対抗することは不可避であり、必然的だ」とする思考方法に留まることは、少なくとも止めること。それは、「なぜ」「いかにして」「いつまで」などの問いを封じ込めることに繋がり、「その選択は暴力の応酬の、無限の連鎖である」とする批判的な解釈に応答しないことを意味する。

(2)(略)仮に、それ(※軍)が過渡的には必要な活動形態であることを認める場合であっても、本来的には、軍の廃絶、すなわち兵士のいない社会、戦争のない社会を、未来から展望するという視点を手放さないこと。

(3)(略)海外派兵に対する批判活動を、現行憲法九条に依拠しつつ、さらには、いかなる国家にせよ国軍を持つ根拠自体を批判し、その廃絶を企図する展望のなかで行うこと。その際に、上記(2)の立脚点は大きな意味をもつことになる。」

風で、勤め先のビルの中に、ケヤキの落ち葉が何葉も吹き込んでいた。東京で働いているからといって、自然に全く触れられないわけではない。大きな公園にも、街中の小さな公園にも、道路にも、オフィスビルの横にも、いろいろな樹がある。種類はじろじろ見ていくと驚くほど多い。

樹木の本としてよく参照するのが、『葉で見わける樹木』(林将之、小学館)である。文字通り、葉っぱの形―分裂しているか羽状・うろこ状・針上か、枝には向かい合って付いているか交互か、縁は滑らかかぎざぎざか、落葉樹か広葉樹か、などの判断基準でかなり突きとめられるのが楽しい。

東京の樹木に限れば、『東京樹木探検(上・都心編、下・都周縁編)』(東京樹木探検隊、河出書房新社)がある。1991年の本なので、ひょっとしたらもう絶版かもしれない。都内あちこちの場所にある特徴的な樹木について、エピソードとともに紹介してくれているので、持って歩くと面白い。日本で詩歌などに詠まれているアカシアはだいたいニセアカシアであること、皇居脇のエンジュが多いなかに一本だけエンジュに似たニセアカシアがあること、など、はじめて知った話ばかり。

それから、都庁で販売している『TOKYO街路樹マップ2005』(東京都)。5万分の1の地図上に、道路ごとに街路樹の種類によって色分けがしてある。勤め先の近くにちょっとあるヤマボウシも、しっかり記載してある。道端でいちいち大きな地図を開くことができないのが難点だ。この手の地図は、都の区や市でも作っているところがあるに違いない。

私は公園なら新宿御苑が好きだが、今月、PAC3(パトリオットミサイル)の移動訓練が行われるようだ。街の中にも、自然の中にも、醜悪なものをいれないでほしい。