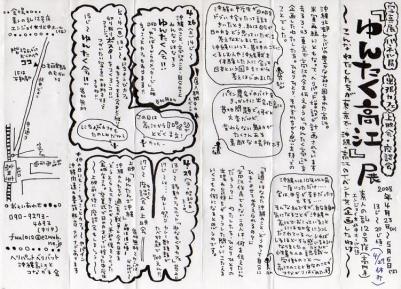

高円寺で、高江のヘリパッド問題をアピールしているというので、足を運んだ。それにしても、学生時代はすこしだけ「中央線な人」でもあったので、たまにこのような猥雑でゆるい街に行くと、なんとも言えない気分になる。(あまり高円寺には縁がなかったが。)

会場は、高円寺北口の北中通り、「素人の乱」という企画でいくつもの店をやっているひとつで、エンジョイ★北中ホール(仮)という、雑居ビルにある小さいイベントスペースだ。何が問題なのかを示そうとするパネルや、高江の写真がたくさん貼られていた。

まず自己紹介をしたり、おかわり自由のカレーをよそったり、という時間があったが、進めかたが激しくユルく(笑)、まあ予定時間を大幅に超えての雑談である。このようなあり方がマルチチュードなのだと主張している人もいた。ノリで来ているような人も含め、漠然とした意識は共通しているようにおもえた。

そのあとに上映された映画『ゆんたんざ沖縄』(西山正啓、1987年)は、以前から観たかった記録だ。「ゆんたんざ」は「読谷山」、読谷村を舞台にしている。

映画は、彫刻家・金城実さんが沖縄に到着するところからはじまる。チビチリガマの横に造る平和の像のイメージとするため、集団自決の体験者たちに話を聴く。また、丸木位里・俊夫妻が、「沖縄戦の図」作成のため、山内徳信読谷村長(現・参議院議員)から沖縄戦の実態について話を聴き、さらに集団自決の生き残りである知花カマドさんにモデルになってもらって筆を走らせるシーンなどが記録されている。

こういったことをどう受け止めるかについて、知花昌一さんが語っている―――集団自決に関して文献で学習はしたが、実際に体験者に会ってみると迫真性がまるで異なる。チビチリガマに近づくと泣き出してしまい、身体がいうことを聴かない方もいる。体験のない自分たちの世代は、体験者の声をこじ開けて聴いた以上、それを引き受けなければならない―――という。実際に、チビチリガマで慰霊のため、遺族の方々が遺骨を掘って集めている場面などは、当事者たちの気持ちをごくわずか汲んだだけで、痛くてたまらない。

後半は、日の丸・君が代強制の情勢にあって、卒業式での国旗掲揚に断固として反対する高校生たちの姿が捉えられている。高校の校長は、地元住民の署名や多くの声にも関わらず、「教育指導要領に従うのが仕事だ」として、国旗をあくまで掲げようとする。それに対して、ある女子学生は、「誰が賛成したのですか」「嫌です」と泣きながら日の丸を奪い、外のどぶで汚してから校外に投げ捨てる。他の学生が、「どうしても心の奥底で、国旗は戦争と結びついている。」「他の国の人々に認めてもらえるような国旗になってから、使えばよい。」といった意見を出していたのが印象的だった。

映画が撮られてから20年が経過しているわけだが、まったく状況が変わっていないどころか、軍事や教育に関するものは悪化し、同時に私たちの感覚の麻痺も進んでいるようにおもえるのが恐ろしいところだ。