ブルックリンのMOMA PS1にさしたる期待もなく行ってみたところ、かなり手ごたえのある展示だった。

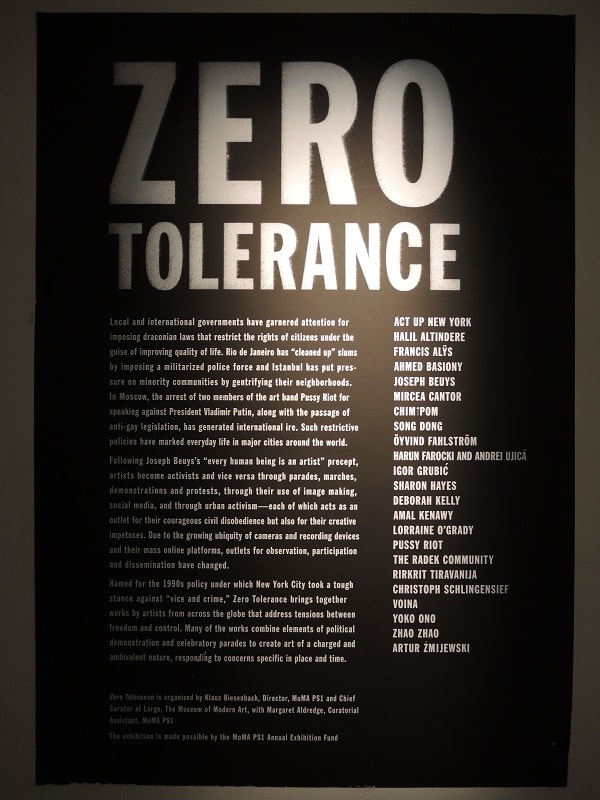

■ ゼロ・トレランス

さまざまな地域における、さまざまな対象への異議申し立て。政治活動とアートとが重なり合う部分である。

Lorraine O'Gradyは、1983年に行われたアフリカン・アメリカンのパレードにおいて金の額縁を用意し、歩く人たちにその中に入ってもらうという試み。

Oyvind Fahlstromは、1966年、マンハッタンにおいて、ボブ・ホープと毛沢東の大きな写真を掲げたフェイク・デモンストレーションを行った。ホープはその時期、毎年南ベトナムの慰問に訪れていた。まさにベトナム戦争当時のアメリカ政府を体現していたわけである。それに対し、文化大革命をはじめた毛沢東をぶつけ(きっと文革に対する悪いイメージはまだなかった)、道行く人に話を聞いてみるという映像記録。

Amal Kenawyの映像記録は、カイロにおいて2009年に行われた「Silence of Sheep」というパフォーマンス。路上で、多くの人たちが隷従する羊のように連なって四つん這いで歩く。それを不快とする者たちが、なぜエジプトの誇りを汚すようなことをするのか、とアーティストに食って掛かる。アラブの春につながる先駆けとして見られるべきものか。

Zhao Zhaoは、2008年、北京五輪へのプロテストとして、警官のコスプレをして天安門広場の前でパフォーマンスをしている。またそれに先立つ2007年には、抑圧的政策を示さんとして、石ころに接着剤を付けて、天安門広場に貼り付けてもいる。

オノ・ヨーコとジョン・レノンのBed Peace。

ロシアのVoinaという集団は、なんの予告もなく、女性警官にキスをする(2011年)。警察の腐敗や職権乱用に対するプロテストであった。

Chim↑Pomは、防護服を着て、原発事故直後の福島に入る。さらには赤いスプレーで、白旗に放射性物質の警告を示すマークを描き(当然、観る者は日の丸を思い出す)、原発が見える丘の上でその旗を振る。

■ ワエル・シャウキー(Wael Shawky)

エジプトのアーティストであり、ガラスや粘土で人形を造形する。そして、それらを使って、十字軍の戦争における異文化の衝突を映画化している。ガラスの人形はかなり新鮮であり、瞬きをするたびに硬質なガラスの音がしていた。

■ ストーンミルカー

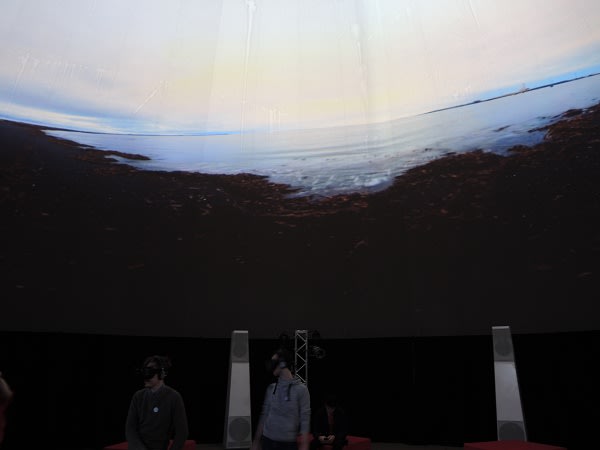

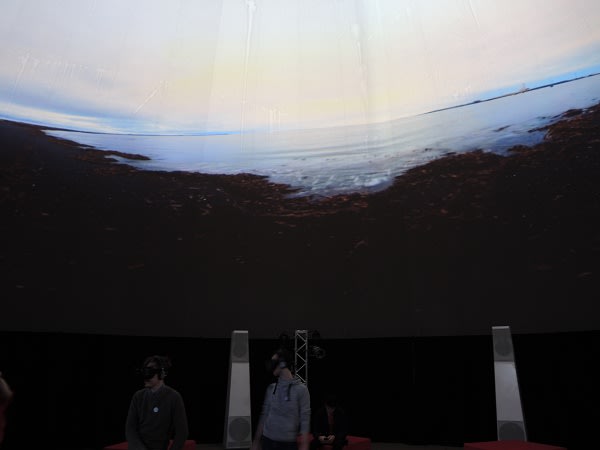

屋外に大きな白いドームがあって、覗いてみたところ、ビョークの体験型映像作品だった。本館の展示だけではなかったのだ。

天井には海の映像が投影されており、さらに、係員に装置を顔に装着してもらう。すると、海の前で歌い踊る3Dのビョークが現われた。ビョークがひらりひらりと移動するたびに、こちらも追いかけて体を回転させる。彼女が歌うのは、新作『Vulnicura』の1曲目「Stonemilker」である。単語を区切るように囁くはじまりが印象的だった曲だ。

もうこうなると宗教である。かなりやられてしまった。

●参照

MOMA PS1のマリア・ラスニック、コラクリット・アルナノンチャイ、ジェイムス・リー・バイヤース(2014年7月)

MOMAのビョーク展

『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』