以前に上海の空港で見つけた中国現代写真のシリーズがかなり気に入ったので、今回北京で時間を見つけ、繁華街・西単(シーダン)にある書店「西單圖書大廈」に行ってきた。中国のブログ『北京味混搭台客風』(>> リンク)で見つけた小粋な書店兼カフェ「閑暇時光書店」(ヒマでヒマなときの本屋、というくすぐる名前)も訪れたかったが、時間がなく、次回の楽しみにとっておくことにした。写真集ならば、「798芸術区」の写真ギャラリーがベストだろうが、ここも空港と市街との間なので寄っている時間はない。

「西單圖書大廈」は、ガイドブックには8時半開店とあったが、実際には9時から。開店前には多くのひとが待っていた。店の規模は三省堂書店本店などを上回るほど大きく、城のようである。

写真のコーナーの大半は、技術書、それもデジタル関係のもので占められている。日本でも出版されている、ナショナルジオグラフィックの撮影技術指南書の中国語版もあった。写真の作品集はごく一部だった。ところで、日本文学もそれなりに翻訳されており、なかでもよく目につくのが渡辺淳一(こういうのが好まれるのか?)。ここにも、『愛的流刑地』、『失楽園』、『鈍感力』なんかが平積みされていた。村上春樹もあった。

上海錦綉文章出版社が出している写真集のシリーズは全6冊。このうち3冊を前回入手した(>> 記事)が、残りの3冊をここで揃えることができた。なお、1冊32元(400円程度)。

張祖道『江村紀事』は、江蘇省にある水辺の村を対象にした調査に伴って撮影された作品群である。

「江村,実名「開弦弓村」は,世界で最も有名な中国の村の一つである.社会人類学者の費孝通(Fei Hsiao-Tung 1910-2004)が1938年にロンドン大学の学位論文として江村を対象としたモノグラフィーを発表し,高い評価を受けたからである.解放後,彼はこの村の集団的追跡調査を実施し,政治的な中断期を含みつつ農村工業化を軸とする「小城鎮」建設に関する研究を続けていった.

ここで注目されるのは,費孝通が農村工業化を論じる際に,過去の水郷地帯における水運による商品流通ネットワークの再建を意図していたことである.」

(坂下明彦・朴紅・市来正光『中国蘇南地域における農業生産システムの変化と土地問題――江村の追跡調査(1)――』、北海道大学農經論叢、2006年)

本書の巻頭にも、費孝通が亡くなる前に寄せた文章が掲載されている。写真は1950年代から90年代までと幅広い一方、あまり時代の流れを感じさせない。水を中心とした生活の様子、学校の様子、農業の様子などがおさめられている。先日立ち寄った寧波の湖畔の村も水辺ならではの風景を形作っていたが(>> 記事)、きっとそれよりも際立った生活形態なのだろう。

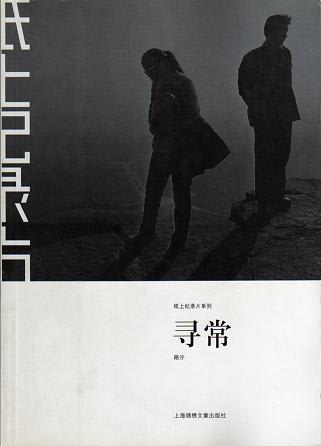

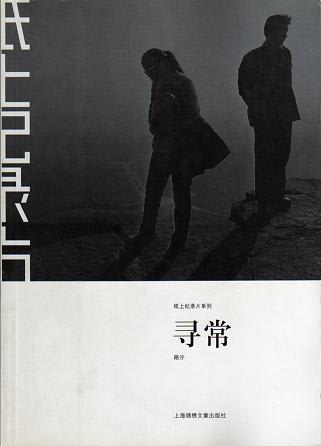

路濘『尋常』の写真家は1974年生まれ。家族の素朴な日常を撮影している。写真家の妻が新しい下着の柄を見せびらかしている写真など、笑ってしまい嬉しくなるものがある。表紙の写真は人物の周辺を焼きこんだものなのか、逆光で人物のエッジが光るのを利用しているだけなのかよくわからない。目をひく派手さはないが、観ているうちに沁みてくる良い写真集だと感じた。

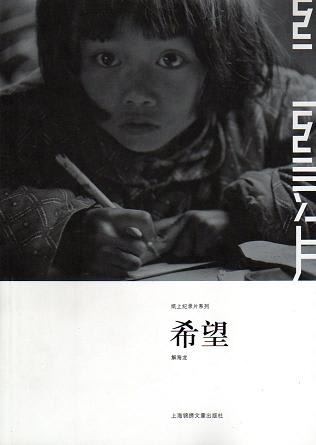

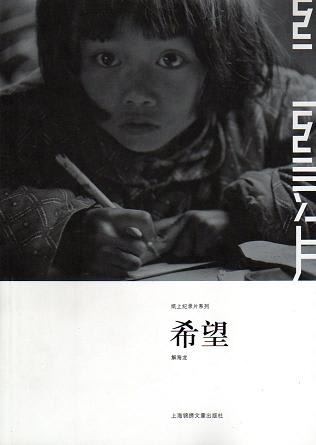

解海?『希望』は地方の農山村の子どもたちをとらえた作品群で、『誰も知らなかった中国の写真家たち』(アサヒカメラ別冊、1994年)には「次代を担うリーダーたち」のひとりとして紹介されている。牛腸茂雄『幼年の時間』もそうだが、子どもたちの凝視にはこちらの琴線に触れるものがあって、今回もっとも印象的な1冊だった。なかでもセンチメンタルになってしまうのが表紙の作品で、本書にはその後この女の子が成長し、大学で経済学を学んでいるところまで追っている。

ネット上にも『希望』作品群が紹介されている(>> リンク)。最後から2枚目が表紙の女の子(似ているが別の写真)、最後がその後15歳になって共産党の委員になっている姿だということだ。

表紙は陸元敏の写真

姜健『档案的肖像』は別の写真家作品集シリーズのひとつで、もっと上等な紙と印刷。68元(950円程度)だから高い方だ。タイトルの副題は「The People's Archive」といって、おそらくは大判フィルムを使って被写体と向き合っての記念撮影的な作品群となっている。手法については、本人が前半でアニー・リーボヴィッツ、アウグスト・ザンダー、ダイアン・アーバスなどに言及しており(中国語なので言及していることしかわからない)、かなり意識的なものだとわかる。

本書にはいくつものシリーズがおさめられている。生活する家のなかで撮ったもの。野外で胡弓を弾き歌うひとを撮ったもの。孤児の履歴書と肖像を対にしたもの。それから1966年に撮られた全体写真におさまっている女性たちを40年後探し当て、比較するもの。大判かつアーカイブであるから、どうしても「人生」の襞のようなものを意識させられてしまう。

これらもネット上でいくつか見つけた。

○「主人」シリーズ

○孤児たちのシリーズ