東村山のすなふきん(2025/2/1)。

あがた森魚さんが<冬のサナトリウム>を歌ってくれて感激。歌詞には「誘蛾灯」、この独特のセンスに痺れる。あがたさんも「色気」ということばが好きなのだそうで嬉しくなってしまった。そして名プロデューサー寺本幸司さんにも、撮影していたGan極楽照会さんにもカッコいい色気があった。

Fuji X-E2, Pentax 40mmF2.8 (PK), XF60mmF2.4

東村山のすなふきん(2025/2/1)。

あがた森魚さんが<冬のサナトリウム>を歌ってくれて感激。歌詞には「誘蛾灯」、この独特のセンスに痺れる。あがたさんも「色気」ということばが好きなのだそうで嬉しくなってしまった。そして名プロデューサー寺本幸司さんにも、撮影していたGan極楽照会さんにもカッコいい色気があった。

Fuji X-E2, Pentax 40mmF2.8 (PK), XF60mmF2.4

大阪の国立民族学博物館。

エチオピア、タール沙漠、ベンガル、ネパール、瞽女、志人、モンゴル、マリ。はじめてネパールを旅したときにバスの窓から売りつけてきたサーランギという楽器の歴史、モンゴルのシャーマニズムと現在のラップなんて実に興味深いものだった。

とくに瞽女さんについての展示は足を止めてじっくりと観た。瞽女唄という口承文芸は「瞽女が唄う唄が瞽女唄だ」とのことばの通り、雑多で多種多様な要素を含み持つものであった。伊平タケ、杉本キクイ、小林ハルと3人の瞽女さんの唄を聴き比べることができ、あまりのちがいに驚かされる。そして家々で受け取るコメや大きな風呂敷の旅道具による実感。展示の中には越後瞽女人形があって、「大和物産作」とある。これは僕が持っているものとたぶん同じ、横尾元則作だ。新潟の中学校教師だった人らしい。

それからラッパーの志人(シビット)による作品も鮮烈だった。それは原稿用紙に綴った詩の韻律を線でつなぎ合わせるもので、ちょっとくらくらする。

示唆するものが多いし音楽家の方々も足を運んでみては。

●参照

ヒップホップ・モンゴリア(と川崎とケープタウン)

橋本照嵩『琵琶法師 野の風景』

橋本照嵩『瞽女』

ジェラルド・グローマーさん+萱森直子さん@岩波Book Cafe

ジェラルド・グローマー『瞽女うた』

篠田正浩『はなれ瞽女おりん』

浦和のナルシス(2023/3/24)。

柚楽弥衣 (vo)

新居昭乃 (vo)

お誘いをいただいてはじめて浦和のナルシスまで足を運んだ。いい声と演出だった。故・竹場元彦さんがずいぶん推していたとのこと、僕はいちどしかお目にかかったことがないけれど、不思議な感覚の持ち主だった。

Fuji X-E2, Rollei Sonnar 85mmF2.8

島村一平『ヒップホップ・モンゴリア』(青土社、2021年)がおもしろい。

ソ連の崩壊を機に社会主義から離脱したモンゴルに、西側の音楽が突然流入した。ウランバートルに行ってみるとわかるけれど、他の大都市と同様にオモテの地域と貧困地域とがある。仕事で泊まった高層ホテルの窓からは、ゴビ砂漠に点在するものとはちがうゲルの地域が見える。そこから社会や政治への不満を背景に出てきた人たちが、モンゴルのラッパーたちの始祖である。一方で、裕福だったり、恋愛を歌ったりする人たちも登場してきた。なるほど百花繚乱。日本語と違って子音を何重にも重ねられる言語であることもヒップホップ発展に貢献した。

興味深い点はいくつもある。

アジアのペンタトニックスケールを使ったものが少なくなかったこと(「ペンタトニック賞」なるものがある!)。ライムを踏みつつも、そこから馬頭琴などを使ったモンゴル伝統音楽につながったり、モンゴル仏教の経典を通じてシャーマニズムにつながったりする動きが出てきたこと。それゆえに「アメリカのヒップホップはモンゴル起源だ」という言説が出てきたのだということらしい。もちろんこれをトンデモ論と片付けるのはたやすいのだろうけれど、モンゴルに向けて置かれてきたヴェクトルを反転するものだとみることもできそうなものだ(保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』において、オーストラリアのアボリジニが独自の歴史の語りを継承してきたことが示されたように)。

そしてヒップホップ勃興はウランバートルにおいてだけではない。民族的にみればかれらは中国の内モンゴル、ロシアのトゥヴァやサハなどに分断されてきた。それらの地域への広がりを、著者は、声がつむぐ「ディアスポラの公共圏」と呼んでいる。

だから、ヒップホップをアメリカに限定するのではなく、個々の地域とその広がりやつながりがありうるものとして見るべきだということが納得できる。たとえば、川崎には色街があり、貧困があり、不良文化があり、やくざの構造があった。ラップはその生活から脱出する手段のひとつだった(磯部涼『ルポ川崎』)。あるいは南アフリカのケープタウンでは政治社会への強いプロテストとしてラップが発展し、アフリカ内のキャラバンを通じた拡張の動きもあった。

馬頭琴と共演(NMN)

https://youtu.be/Kz55wcGzw8M

コロナ禍対応の政治批判(Pecrap)

https://youtu.be/XNj0l7J7uhQ

Kawasaki Drift(BAD HOP)

https://youtu.be/I4t8Fuk-SCQ

アフリカを変えるヒップホップ ― サウンズ・オブ・ザ・サウス/アネーレ・セレークワへのインタビュー(以前に翻訳寄稿したが反応がいまいちだった)

https://jazztokyo.org/interviews/post-55722/

松本ちはやさんの書き込みを見たら、チンドン芸能社のパフォーマンスがある。稲荷町に「君に、揚げる」というとんかつ屋が開店するにあたっての宣伝らしい。ちょうど出かける用事もあったので昼食を兼ねて寄り道した(2020/3/1)。

街にチンドンが繰り出すだけで雰囲気が一変する。15分くらい一緒に歩いて、そのあと「君に、揚げる」のロースかつをいただいた。みっちりさっぱりして旨かった。

Fuji X-E2、XF60mmF2.4

●チンドン

チンドン屋@蒲田西口商店街(2017年)

●松本ちはや

李英姿『Beyond』(2019年)

特殊音樂祭@和光大学(JazzTokyo)(2019年)

謝明諺+レオナ+松本ちはや@Bar subterraneans(JazzTokyo)(2019年)

Wavebender、照内央晴+松本ちはや@なってるハウス(2018年)

チンドン屋@蒲田西口商店街(2017年)

照内央晴・松本ちはや《哀しみさえも星となりて》 CD発売記念コンサートツアー Final(JazzTokyo)(2017年)

照内央晴+松本ちはや、VOBトリオ@なってるハウス(2017年)

照内央晴・松本ちはや『哀しみさえも星となりて』@船橋きららホール(2017年)

照内央晴・松本ちはや『哀しみさえも星となりて』(JazzTokyo)(2016年)

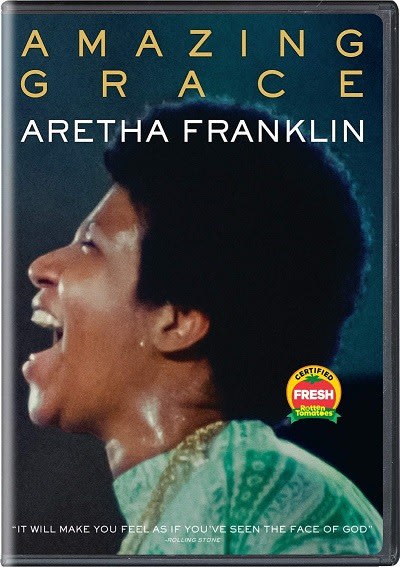

アレサ・フランクリンのDVD『Amazing Grace』(1972年/2018年)を観る。

Aretha Franklin (p, celesta, lead vo)

Rev. James Cleveland (p, lead vo)

Cornell Dupree (g)

Rev. C.L. Franklin (vo)

Kenneth "Ken" Lupper (org, key)

Pancho Morales (congas, perc)

Bernard Purdie (ds)

Chuck Rainey (b)

Southern California Community Choir (background vo)

アレサ・フランクリンのアルバム『Amazing Grace』は1972年にライヴ録音されたものだが、その際、ドキュメンタリー映画にするため撮影も行っていた。監督は『ザ・ヤクザ』なんかを撮ったシドニー・ポラック。どうやら『スーパーフライ』(カーティス・メイフィールドが音楽を担当)と同時上映の予定だったようである。

しかし、ポラックはカチンコを使わず、そのために音と映像を同期させることができなかった(映画では冒頭に「技術的な困難さにより」という字幕が挿入される)。作業や契約を経てお蔵入りのフィルムが公開されたのは、アレサが亡くなって数か月後のことである。

いやそれにしても至福の80分間。30歳になる直前のアレサの歌声には驚くほかない。マーヴィン・ゲイの曲から始まり、恍惚の表情で声を出すたびにバプティスト教会のクワイヤの面々や集まった人たちが歓喜する「Amazing Grace」で、ライヴのピークを迎える。豪華なバンドメンバーももっと写してほしかったところではあるけれど、バーナード・パーディが少し登場するだけで嬉しいというものだ。

本当に不世出の歌手だったんだなあ。

●アレサ・フランクリン

ハーレム・スタジオ美術館再々訪(2017年)

ハンク・クロフォードのアレサ・フランクリン集(1969年)

ミッドタウンのビルボード東京(2019/11/29)。

元ちとせ (vo)

鈴木正人 (b)

ハタヤテツヤ (p)

八橋義幸 (g)

元ちとせのライヴを観るのは、2008年に日テレの「Music Lovers」収録に当選して以来である。もちろんその間も新譜は欠かさず聴いていたけれど、実際に目の当たりにすると、前よりもはるかに素敵になっている。明るい赤色のドレスを着て、裸足ではない。

冒頭はシンディ・ローパーの「True Colors」。『Occident』で唄っていたし驚くことはないのだが、言語がなんであれ彼女には関係ないのだということがよくわかる。イルカの「なごり雪」、CMソング「あなたの夢で目覚めた朝に」と続き、「青のレクイエム」。<あたためてほしいと誰に言えばいい>の箇所でベースが弓弾きになり、ああ小編成で良かったなと思う。

そして笠置シズ子の「買物ブギ―」、「散歩のススメ」、「ケ・サラ」、「語り継ぐこと」、あと1曲やって(何だったっけ)、アンコールは「ワダツミの木」と「おやすみ」。

ずっと惚れ惚れとして観ていた。かつて声量が衰え、鼻から抜ける裏声が過度に目立っていたこともあったけれど、それは既に過去の話になっている。声が成熟し、振付も自然で、こちらも自然体で聴くことができる。とは言え、「ワダツミの木」ではもう歌詞をバラバラにして、各々の断片に力を込めるという強力な唄い方もみせた。もう、本当に良い歌手なんである。

●元ちとせ

元ちとせ『元唄』(-2018年)

元ちとせ『平和元年』(2015年)

元ちとせ『Orient』(2010年)

元ちとせ『カッシーニ』(2008年)

元ちとせ『Music Lovers』(2008年)

元ちとせ『蛍星』(2008年)

『ミヨリの森』(2007年)(主題歌)

元ちとせ『ハイヌミカゼ』(2002年)

元ちとせ×あがた森魚

『日本地図から消えた島 奄美 無血の復帰から60年』(ナレーターとして参加)

『ウミガメが教えてくれること』(出演)

トム・ウェイツ『Nighthawk at the Cafe』(1975、76年)を観る。

1975年のシカゴと1976年のコペンハーゲン。前者は画質が悪く、後者はなぜか映像がフリーズしまくるが、最高であることは間違いない。サックスはルー・タバキンなのか?(よくわからない)

何にしても、やはりトム・ウェイツを音だけで楽しむのは間違いというものだ。映像でのトムの傑作は、『Fishing with John』において釣った魚をパンツに入れるとジョン・ルーリーと話すトム、『Red Hot +Blue』において「It's Alright with Me」を歌い踊りまくるトム(最初に観たとき爆笑が止まらなかった)。後者はジム・ジャームッシュによるクリップだった。もうVHSを手放したがまた観たいな、と思ったらYouTubeにあった(>> リンク)

●参照

ジム・ジャームッシュ『コーヒー&シガレッツ』(2003年)

ミッドタウンのビルボード東京(2019/8/19)。

Neneh Cherry (vo)

6人のミュージシャンたちはハープ、ヴァイブ、ベース、ドラムス、パーカッション、パッド、キーボードなどを入れ替わっては演奏する。基本的には電気サウンドだがまったくやかましくない。そのコラージュのごとき洪水の中をネナ・チェリーが歩き踊る。「Woman」、「Manchild」、「Buffaro Stance」を歌ったが真正面からフラグメンツ化されサウンドにぶちまけられていて快感を覚える。しかもわずか2メートル先で。

ネナの声は鼓膜までダイレクトに突き通るものではない。またマチエールがすぐに個性的に感じられるわけでもない。そのあたりはCDやレコードを聴くのと同じである。だが重量をもってこちらの間合いに踏み入ってくる。存在感とはこのことだ。

●ネナ・チェリー

ネナ・チェリー+ザ・シング『The Cherry Thing』とリミックス盤(-2012年)

メイシー・グレイ『Ruby』(Mack Avenue Records、2018年)を聴く。

Macy Gray (vo)

Gary Clark Junior (g)

Johan Carlsson, Thomas Lumpkins, Meghan Trainor, Tommy Brown, Scott Bruzenak, Britten Newbill (synth)

Billy Wesson, John Jackson Junior (p)

Mattias Bylund, Leah Zeager (strings)

Mattias Johansson (vln)

David Bukovinszky (cello)

Christopher Johnson (tb)

Printz Board, Jan-Anders Bjerge, Stuart Cole (tp)

Tim "Izo" Orindgreff (sax, fl)

Wojtek Coral (sax)

Tomas Jonsson (ts)

Peter Noos Johansson, Chris Johnson (tb)

Thomas Lumpkins, Austin Brown (xylophone)

Michael Engstrom, Alex Kyne, Caleb Speir (b)

Austin Brown, Gabriel Santana, Trevor Lawrence Junior, Tamir Barzilay (ds)

前作『Stripped』ほどジャズやブルースに接近しているわけではなく、ほどよくジャズ要素が混じっている。逆に言えばジャズとして聴くなら物足りないのだが、メイシー・グレイの可愛いハスキー声も良いし、肩の力も抜けているし、悪くない。

しかし次作にはもっとサプライズや野心が欲しい。

●メイシー・グレイ

メイシー・グレイ『Stripped』(2016年)

メイシー・グレイ『The Way』(2014年)

デイヴィッド・マレイ・ビッグ・バンド featuring メイシー・グレイ@ブルーノート東京(2013年)

デイヴィッド・マレイ『Be My Monster Love』(2012年)

スティーヴィー・ワンダーとメイシー・グレイの『Talking Book』(1972年、2012年)

渋谷のオーチャードホール(2019/5/17)。たぶん数回しか来たことがない。当時の皇太子夫妻が観に来たキース・ジャレットのスタンダーズとかオーネット・コールマンとか。指定席に着いてみるとかなり遠く、わたしの視力ではリッキー・リー・ジョーンズの表情などわからない。しかしそれでいいのだ。

Rickie Lee Jones (vo, g, p)

Cliff Hines (g, vo)

Mike Dillon (vib, perc, vo)

はじめはマイク・ディロンの個人技からであり、ヴァイブも演奏することで、まったりとしそうな雰囲気で目が醒める。

リッキー・リー・ジョーンズは不器用そうなMCを差し挟んでは、知っている曲も知らない曲も歌った。「Weasel and the White Boys」だとか「Flying Cowboys」、そしてヒット曲の「Chuck E's in Love」、「It Must Be Love」。ちょっと鼻声で気持ちよく透き通る歌声は衰えておらず、ちょっと驚いた。いやカッコいいな。新アルバムからはバッド・カンパニー。聴こう。

●リッキー・リー・ジョーンズ

リッキー・リー・ジョーンズ『Pop Pop』と『Pop Pop at Guthrie Theater 1991』(1991年)

朝カフェに入ったら、Witch House(女巫店)における一連のライヴシリーズのフライヤーが置いてあった。アジアンポップスか、面白そうなので覗いてみた(2019/4/18)。

里茶叔叔はギター、ハーモニカと歌。MCでも何かを軽妙に話していて、男女問わず人気がありそう。

しかし後半の阿布斯(Abus)のステージになってさらに店の雰囲気が親密になった。客は8割方20代だろうか。阿布斯はどうやら18歳のようで、ときおり英語で切々と歌っている。客とも顔見知りのようで、やはり男女問わず、憧れの仲間であるように見つめていた。

ビョーク『Utopia』(One Little Indian Records、2017年)。

アナログで買ったあとにさらりと聴いただけだったことを思い出し、あらためて聴きなおした。

別離のあとの『Vulnicura』から気持ちを引きずってはいるものの、痛々しさが消えて、より開かれた雰囲気になっている。これには、『Vulnicura』がストリングスを多用していたのに対し(もっとストリングスを引きたてた『Vulnicura Strings』や『vulnicura live』さえもあった)、もっとフルートやエレクトロニクスの貢献を増やしたこともあるのかもしれない。

どちらかと言えば、切実さがいくつもの名曲となって結実した『Vulnicura』のほうが好きである。それでも、言葉ひとつひとつの発音を手でなぞりながら歌うようなビョークの声は、とても魅力的だ。

●ビョーク

Making of Björk Digital @日本科学未来館(2016年)

ビューティフル・トラッシュ『Beautiful Disco』 アルゼンチンのビョーク・カヴァー(2015年?)

ビョーク『vulnicura live』(2015年)

ビョーク『Vulnicura Strings』(2015年)

ビョーク『Vulnicura』(2015年)

MOMAのビョーク展(2015年)

MOMA PS1の「ゼロ・トレランス」、ワエル・シャウキー、またしてもビョーク(2015年)

ビョーク『Volta』、『Biophilia』(2007、2011年)

ビョーク『Vespertine』、『Medulla』(2001、2004年)

ビョーク『Post』、『Homogenic』(1995、1997年)

ビョーク『Gling-Glo』、『Debut』(1991、1993年)

森進一『影を慕いて』(日本ビクター、1968年)を聴く。

先日、高円寺の円盤で500円で買ったLPレコード。森進一2枚目のアルバムであり、古賀政男のカバー集である。

解説には、「流れるように繊細な『古賀メロディ』」と、「荒く揺れる独特のバイブレーションを身上とする『モリブレーション』」との結合とある。モリブレーション!・・・なるほど。集団就職で、職をいくつも転々として、歌手として見出されてから数年後である。それでも20歳。おそるべし。