オリッサ州ブバネーシュワルからベンガル湾に向かって田舎道を2時間程度走ると、コナーラクという小さな街に、13世紀に建造されたスーリヤ寺院(太陽寺院)がある。世界遺産として登録されている。

オリッサの寺院建築はほとんどの場合、切り出した石材を積み上げてつくる石積寺院であるといい、これがひとつの典型である(立川武蔵・大村次郷『ヒンドゥーの聖地』)。オリッサ州はボーキサイトや鉄鉱石などの産出が多く、使われているのもそのような石である。現在の産業と遠い過去の遺跡とにはリンクがあるわけだ。

祀られているスーリヤ神はすでに『リグ・ヴェーダ』(紀元前1200-900年の編纂)に登場する太陽神であり、ここにも一体の姿を見ることができる。しかし、本尊は英国が収奪し、現在は大英博物館にある。また、もう一体はデリーの博物館に収められている。

現在残されている主な部分は、神に捧げる踊りがなされた舞堂と、その先の前殿である。さらにその先の本殿高塔は現存しない。ブバネーシュワルのリンガラージャ寺院と同様の形状であったというが、そもそも作られていなかったという説もある。

前殿、エロチックな彫刻

舞堂から前殿をのぞむ

舞堂前の獅子と象

P・ブラウンによる復元想像図(荒松雄『インドとまじわる』)

舞堂には多くの女神が彫刻されている。太鼓を持ったものもあり愉しい。

舞堂の女神

舞堂の女神

舞堂の女神

前殿の基部の壁面には、12の車輪(チャクラ)が浮き彫りにされている。巨大な堂宇が疾駆するイメージである。この12という数字には意味がある。

「クリシュナの子シャンバは、父からその悪行を戒められて醜い容貌の身に変えられ、十二年間の悔悟の苦行と太陽神への祈りとを強いられる。シャンバは、その難行と信仰とによって救われ、スールヤ神への感謝の念をこめて巨大な堂宇をその神のために造営したという。事実は、(略)実在の王が建設したものであるが、彼は、十二年間の地税を費し、千二百人の工人を使い、十二年をかけてこの寺院を建てたという。」

(荒松雄『インドとまじわる』)

前殿の車輪

前殿の車輪

よく見ると、車輪の中にはエロチックな彫刻がある。それどころではない。前殿の横全体が、『カーマ・スートラ』のエロエロ世界となっているのだ。この凄さはブバネシュワールの寺院の彫刻を遥かに凌駕する(その意味で)。見れば見るほど驚く。●P、6●、動●など、何でもあり、なのだ。当たり前だが、昔から人間は変わらないのだ。

前殿のエロチックな彫刻

前殿のエロチックな彫刻

本殿高塔の基部、スーリヤ神

親子?

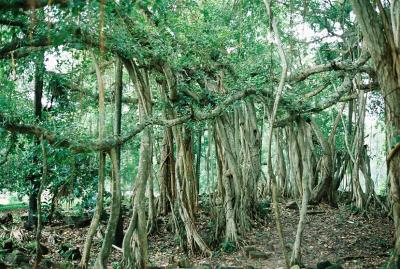

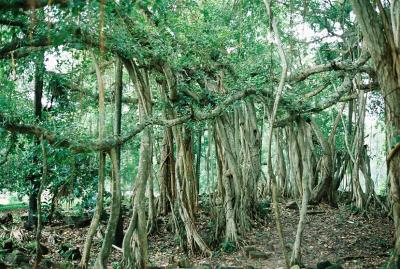

バニヤン・ツリー

バニヤン・ツリー

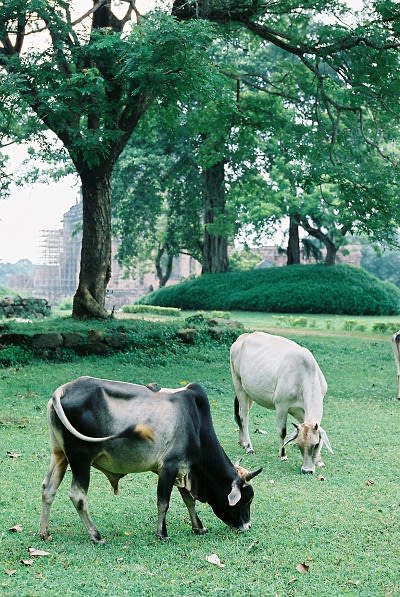

寺の牛

土産物通りの男

土産物通りの男

何だか寂しいごみ箱

近くのガネーシャと少年

※すべてペンタックスLX、AM TOPCOR 55mmF1.7、FUJI PRO 400で撮影

●参照

○荒松雄『インドとまじわる』

○2011年9月、ブバネーシュワル

○2010年10月、デカン高原

○2010年10月、バンガロール

○ジャマー・マスジッドの子ども

○2010年10月、デリー

○2010年9月、ムンバイ、デリー

○2010年9月、アフマダーバード

○PENTAX FA 50mm/f1.4でジャムシェドプール、デリー、バンコク