いつも地下鉄(急ぐ時はJRを乗り継いで)で梅田に出ていたが、バスなるものを乗ってみようと、バス停に立つ。1時間ぐらいはかかるのかなあと思っていたが、道路はそれほど混んでなく、梅田には40分ぐらいで着く。終点の手前の停留所で降りるとそこは梅田ピカデリーに近い。こんな手もあったのだと、チケットを買う。

アルモドバルの「抱擁のかけら」。チケット売り場でいつも「空いているところを希望」と言っているのだが . . . 本文を読む

ルームシェア、しかも4人も2LDKで暮らす若者の日常。その光景は、結構面白かった。会話がやはり今風で新しく、あの、うわべだけの会話を共有し得る怠惰な空間というのはいかにも現代的である。

でも、シェアって、あまり日本人には取り入れられていないと聞く。4人のシェアということは、かなり自分自身を(うわべだけでも)吐露しないといけないからだ。プライベートでは一言も口を聞きたくない人が多い現代人が、リビン . . . 本文を読む

冒頭。若い女との絡み。男は初老の視力をなくした男。女は親切心で杖の代わりに男を誘導してあげたのに、部屋で男に漁られることになってしまう。滑るようなうまい演出。余裕があり過ぎるぐらい。観客はすでに【アルモドバル】の策略にはまっている。

単純な話なのである。でも【アルモドバル】は話を一旦解体し、再び注意深く紡いでゆく作業をする。時間軸を逆転し、さらに映画の中の映画という仕掛けを用意し、そして映画フィ . . . 本文を読む

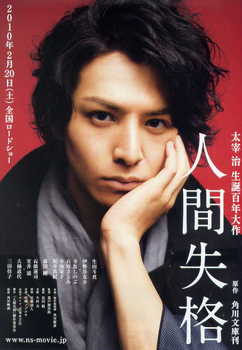

太宰の映画化って難しいんだろうなあ。特にこの作品はある廃人になったような男の手記を映像化するといった人間の内面に入り込んだ作品だから、相当切り口が大変だと思う。

映画はほとんど原作通りの展開をしているが、省略が多いので、原作未読の人には分かりにくいものになったのではないかと思える。いっそのこと、どこかだけ描くか、あるいは大胆にはしょればまた違った太宰を切り取れたのかもしれないが、一応話の筋はほぼ . . . 本文を読む

『ゴールデンスランバー』で「無様な姿をさらしてもいい、生きろ」というセリフがあったが、【堺雅人】はそれどころかすごくカッコ良く立ち回った。この映画の主人公田西君はその意味では本当に等身大の人間だ。

そのつもりがなくとも彼は無様な生き方を迫られ、日常の絶壁から這い上がれず何かを超えることができないでいるどこにでもいる若者の一人だ。ヒーローではなく、アンチヒーローで、無様な生き方をここまで堂々と見せ . . . 本文を読む

まだ朝の最低温度も0度とか寒さが続いているが、それでももう来週は三月。季節は春である。

やはり彼岸までは寒さは多少続くだろうが、三寒四温で春に突入するだろう。

僕はこの春が嫌いなのだ。いや嫌いだったのだ。というのも、花粉症が毎年ひどく、ひどい時は梅雨明けまで続くこともあった。その間鼻水、くしゃみのすごいこと。

で、今年は先月はじめて病院に行き薬を飲んでいる。そのせいか、または今年は花粉がまだあ . . . 本文を読む

テレビからのオールスター版というご紹介主義から来る平板感は仕方ないとしても、何度も観客にうっちゃりを見せてくれるミステリーらしき意外性は、どう考えても突っ込みが多すぎ、面白いとも思ったが、正直あほらしいと、、。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ネタばれです。見てない人は絶対読まないで!!!

恐らくみんな思うだろう、思わせぶりの似非教祖津川雅彦の意味づけ、搭乗名簿にない人をスチュワーデス . . . 本文を読む

最初のトレーラー車強奪のシーンがこの映画のまず見ものでしょう。観客を引き付けるには十分の材料。そして中盤のカーチェイスまでは筋を繋げる必要がある。そして、、

と、まあ本格B級映画だから、ストーリーへの肉付けは取り立てて気にならないが、潜行捜査員の身分がばれないかあと言うドキドキ感がこの映画の場合は欠如しているので、ストーリー的には盛り上がらない。まあ、4人の魅力だけで十分この映画をリード出来ては . . . 本文を読む

【諏訪敦彦】のことだから、きちんとした脚本は用意していなかったのだろう、 だからかもしれないが両親が離婚をすると言ったその不安が子供の目線で描かれ、リアルすぎるほどだ。

屁理屈ばかり言う大人。離婚の原因は子供には関係がない。なのに、父親のみならず友達とも離れなければならない。しかも、遠く離れた日本に行かなければならない。一つのことから予想を超えた現実を知ることになる子供。

最後まで子供視線であ . . . 本文を読む

考えられるあっと驚くストーリーとして、なるほど30代の若さで孫の出現に驚くといった手法があったのだ。ただ映画はこの発想を超える面白さは他のどこにも見出せず、最後何かの間違いでほっとするラストかなあと思ったけれど、それは途中で片が付いてしまう。

とすると、後半は持たせるのが大変なはず。でも、それほどワクワクした展開にもならず、どちらかと言うと凡庸な出来ではないだろるか。後半もあっと言わせるうっちゃ . . . 本文を読む

何のてらいもない、ごくごく自然な対象への憧憬が存在すれば、かくのごとく自然で且つピュアな世界を構築できるという至極の体験をこの映画を通して我々は知ることになる。

ハチとの出会い、そして限りなくいとおしい日常。ハチが家に引き取られるまでのエピソードの積み重ねがごく自然に描かれて、欲のない演出タッチがまた素晴らしい。まるで、柔らかい筆で薄い色彩画を描いてるかのごとく流麗だ。【ハルストレム】は驚くなか . . . 本文を読む

悪くはないけれど、何かいつまでたっても青年しているみんな。うらやましいような、それでいてほっぽり出したくなるような気も出てきたり、アメリカにいる日本人ってみんな本当にこんなだろうか、と思ってくる。

アメリカでの話なのにほとんど日本人しか描かないから生活感がない。そして一番この映画で良くないところは外地に生きているという黄昏感が欠如していることです。(ないのであればそれは仕方ないが、、)

主人公 . . . 本文を読む

完全ミステリー映画。いわゆる本格ものであります。スウェーデンの彼方。橋一本でつながった孤島のような屋敷。登場人物のごった煮。現代を象徴するトラウマ女性に補助探偵役をしつらえる憎い構成。派生する連続殺人事件の謎。近年きってのミステリー力作だ。

この映画の面白いところはアナログとデジタルをうまくキャッチしていることだ。40年前のアナログ写真から動的な人間の感情を捉えるシーンの秀逸さ。ハッカーという作 . . . 本文を読む

うーん、いかにも中途半端というか、もったいない映画です。

遺された家族からの描写だけの映画が凡庸と言うなら、目いっぱい【シアーシャ・ローナン】からの視点で描いてくれれば面白い映画になったのに、 天国と現生との中庸の世界ですか、ここの描写が退屈極まります。お仲間なんかも要りません。現世に執着する切ない【ローラン】の視点がこの映画には重要だったはず。残念ながらイメージが拡散されていると思います。

. . . 本文を読む

この映画のきらりと光る視点の鋭さは、主人公が不屈の人マンデラであり、彼を、大統領になるまでより、それ以降をきっちりと描いたことに尽きる。我々も大統領になってからのマンデラをそれほど知ってはいない。以降の人間マンデラは材料が少ないと思っていたが、こういう手があったのだ。

前半は【イーストウッド】らしき政治情勢の不透明さを描いて秀逸。そして彼はスポーツを政治に利用して行く。その過程の面白さ。さすがで . . . 本文を読む