灰羽連盟(例によって以下「灰羽」)の記事もこれで五つ目か。そろそろ方向性を変えて・・・などとあれこれ戦略を練っているうちに11月にアップする記事の内容・配列が決定。考えてみれば7月以降は、沖縄旅行の記事以外せいぜい週単位でしか予定を立てないという場当たり的な運営をしていた。まあそれもこれも「沙耶の唄」に絡んだ議論、例えば「共感」の欺瞞、言語ゲーム、ディスコミュニケーションの必然性、誤読の必然性、共生の原理といった話について、どういう手順で説明していけば最もよく受け入れられるかについて確信が持てなかったのが原因。それがここにきてようやく準備が整いつつあるということだ。

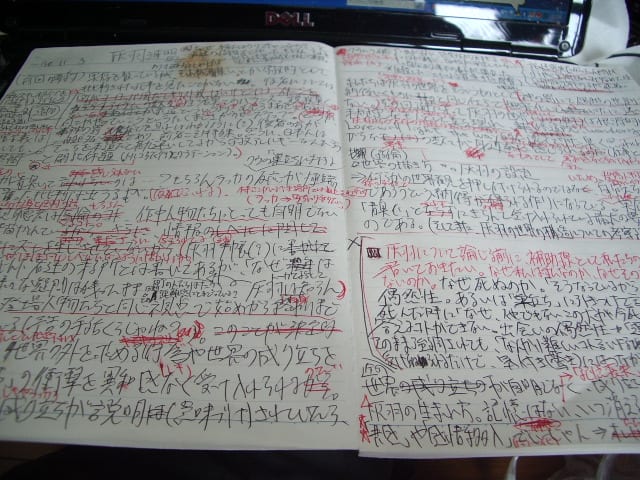

まあそれはさておき、灰羽連チャンの締めくくりとして草稿の第一弾を掲載していくことにしましたよと。まず、せっかくなので(?)草稿の写真を掲載しておくと、

こんな感じ。例によって欄外の書き込みや赤入れでぐちゃぐちゃになっていており、狂人の内面を思わせる作りになっておりマス(しかもやよい軒でこぼしたハンバーグランチのケチャップ後がついているときたもんだw)。とはいえ、これ自体をネタにするのはすでに「デスノート」の前に書いた「パラノイア」でやっているので、ここはしめやかに粛々と(?)内容の解説をしていくことにしたい。

まずは草稿について簡単な説明をしておこう。「灰羽連盟:舞台設定、偶然性、実存」で記事を分割することが決定した時点でかなりの分量になると予想できたため、携帯に覚書を書いたりいきなりブログに書き始めるのではなく、最初からノートに書きこむことにした。元々が偶然性に引き付けて書くつもりだったこともあって、現実の偶然性の話やら日本人の宗教観に言及しているうち、欄外の描き込みも含めると予想通り異常な分量になった。またその結果、灰羽についての分析というより灰羽を通じての論考という体になって「灰羽連盟がなぜそのように受け取られるのか」という本題が見えにくくなったので、話を半分くらいに削りまくって注もつけない形にし、ようやく読める長さに抑えた(はずだった。まあ掲載する時に、世界の始まりの探究をあきらめたスミカの扱い方などを追記したため、ほとんど長さは変わらなかったのだが)。

とまあ言い訳なのか何なのかよくわからん話(笑)はこのくらいにして。そんな感じの長い話に解説も付け加えるのでさらに分量は増えるが、読みやすい範囲に収めるため三分割することにした。また掲載にあたっては元の表現を重視したが、あまりにわかりづらい場合は[ ]で補足した。

<以下草稿>

前回の要約

実存を扱っており宗教的でもあるが、それが「青臭い」とか[実際に]宗教的として批判された記事を見たことがない。後者については、街がヨーロッパ風だしキリスト教っぽいけど(?)、イメージをそらすアイテムの数々。

⇒ステレオタイプを回避するアイテムの配置⇒ある特定の宗教観を押し付けられてるとは感じない(映画「接吻」の記事)

(解説)

街が西欧的で音楽も合わせているため先入観の影響が見込まれるが、それを逆手にとれば「清らかな天使⇒タバコを吸う、血まみれの羽」といったギャップで視聴者を引き込める、という話(逆に井戸や時計台などはそのまますんなりと受け入れられるだろう)。なお、映画「接吻」のリンクはわかりやすい図式に乗っからない演出の例として出したのだと思うが、ちょっと強引だったので削除。単に興味を持たせるだけでなく、「ステレオタイプを~⇒特定の宗教観を押し付けられている~」の部分は、灰羽の実存がなぜ一般性を持ちうるのかという疑問の答えとなる。確かに、西欧的な風景や世界のはじまりの「神さま」の絵を見るとキリスト教が連想され、そのままいくとオールドホームは修道院なのだが、そこから来る諸々のイメージ(と言ってもそれは茫洋としていて人によっても違うだろうが)と反発するものとしてタバコ、スクーター、スケートボードといったアイテムが配置され、結果として視聴者の印象は宙づりにされる。それが、灰羽の実存の問題は限定的なもの=自分とは関係ないモノとして認識されたり拒絶されたりしなかった理由の一つだと考えられる(これは「人間という名のエミュレーター」で書いた無関連化の話とも関係する)。

(その他)生活臭とのバランス。説教臭くないため、求道というより、むしろまあ色々あるけど何とかやっていこうというたくましさがクローズアップ。というか、神の罰などを見ればわかるように(?)後者の方が一般的な宗教信仰であり、前者こそ特殊。思うに、日本人はそっちを本道[そっちしかありえないもの]だと勘違いしてるから宗教アレルギーなんだろう・・・と閑話休題(トルコ旅行で見たグラデーション)。[友達の結婚式でそいつがクリスチャンだと初めて知り]、「なぜ、あなたはクリスチャンなの?」と思った。もちろん、それをいちいち突っ込むほど「不粋」でもないが。

(解説)

最後のクリスチャン云々の話はここで書くと長くなるので別の機会に。まあ元々大して気になる疑問でもなかったので、いちいち書くと読者に誤った印象を与えるため、削除した次第。また「トルコ旅行で見たグラデーション」の部分は同国だと女性の(夏の)服装として目しか露出しないチャドル、頭部にスカーフを巻くだけ、頭に何も巻かずTシャツにジーンズというラフな格好の三つが見られるが、(ほとんど)みなムスリムだという話。これはそもそもイスラーム法学派(「ユルい」ハナフィー派と「厳格な」ハンバル派など)によって解釈が異なるといった背景もあるのだが、ここでは詳しくは触れない。

それ以外の部分についてだが、、「灰羽は宗教的とは受け取られなかった」という話と矛盾するように聞こえるかもしれないが、実は灰羽は宗教というものを考えるさい非常に参考になる。というのも、そこでは「巣立ち」=来世的なものに向かって一心不乱に働いたり修養をする姿ではなく、突如訪れる「巣立ち」に戸惑ったりしながら、おうぎょうな理屈をこねくり回すのではなく、等身大の悩みを抱えながら支え合い生活する姿が描かれているからだ(このような現実の偶然性に対応するために、「神の罰」という枠組みが必要だったと以前は述べたわけだ。まあそれが前提になると単なる思考停止へと堕すのだが)。ここで、「巣立ち」を祝福されるべきものとして位置づけながらも、同時に喪失の痛みとして描いているところに注目したい。最後に苦悩し回り道を重ねながら「巣立」っていったレキについて、一時でも同じ苦悩を共有したラッカが晴れやかな顔で「わたしはレキのこと忘れない」という最後のシーンに、そのような方向性の全てが集約されていると言えるだろう(もしラッカ視点で彼女が「巣立」つ姿がラストシーンになっていたら、灰羽は宗教的と見なされる方向に大きく近づいていたに違いない。またもし仮に「巣立ち」が単なるゴールとして描かれていたなら、灰羽は今より遥かにわかりやすく、しかし極めて平板でつまらない話になっていたことだろう)。

で、実は灰羽で描かれたものこそむしろ一般的な信仰(生活)のあり方で、そういう受け取られ方がなされないのは日本人の宗教観の貧しさを示しているように思える、という話(免疫がないのであっさりと引っかかる、とかね。ただ、「日本人の『無宗教』に関する覚書」のような視点も必要)。このあたりは、国家神道が「宗教に非ず」とされたことによって、日常生活にある諸々の行為もまた「慣習」として一元化され(生活に関係の深いものが非宗教的なものと位置付けられ)、結果として求道や脱世間のみが宗教と認識されるような(世界的に見れば)ズレへと繋がった部分が大きいと考えられる。しかしこれは、また別途の考察が必要だろう。

今回はここまでにしておく。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます