前の記事では、高校時代までの経験をもとに「学校で習うレベルのものは『教養』というカテゴリーで認識していない」と書いた。それが大学に入ってどのように展開したか、というのが以下の内容だが、結論から言ってしまえば、膨大な量の研究書と、それが拠って立つ先行研究や諸史料を目の当たりにすると、それらの精髄がたかだか10分やそこらの内容にまとめるなど無理筋な話だと体感としてわかるし、ゆえに鵜呑みにすることもあり得ない、という話である。では早速本題に入ろう。なお、一つ一つの用語を説明することは目的としていないので、興味があるものについては各自調べていただきたい。

1.大学1年での突厥研究

大学1年の時に自分が興味を持っていたのは突厥という北方遊牧民だったので、大学の図書館で護雅夫の『古代トルコ民族史研究』を借り家で「孤独のランナウェイ」を聞きながら(意味不明)読んだりしていたが、この本は一冊が700ページ弱あり、それが3冊本になっている。まあ一冊でも凶器(鈍器)になるタイプの本なわけで(笑)、そこでは可汗たちの名前の由来や、可汗を輩出する阿史那氏とそれを補佐する阿史徳氏の分析、あるいはクリャシュトリーヌィとリフシツによるソグド語碑文の翻訳論文紹介(ただしこれは吉田豊による解読で後にそこでの解釈が様々否定されることになる)などが掲載されていた。

私がここで言いたいのは一つ一つの研究の話ではなく、この圧倒的な分量を見て、いかに研究を積み重ねるということが気の遠くなる作業か、ということであり、言うまでもないこととして、護雅夫は小野川秀美やラドロフによる突厥碑文研究、白鳥庫吉や宮崎市定のような幅広く東洋史を研究した先人たちの研究、夭折した岩佐精一郎の遺稿etcetc...といった様々な蓄積の上にその研究を積み上げたわけだし、またそんな彼の研究も、当然後代の研究者たちから批判的に検証され乗り越えられていったのである。

2.大学2年でのウイグル研究

突厥関連の史料は以上に少なく、漢文史料といくつかの突厥碑文を把握し、あとは内藤みどりの『西突厥史の研究』などを読むと他にはあたるべきものがほぼなくなった(正確に言うと論文はいくらでもあるが、ロシア語やらドイツ語やらでそもそも論文読む前に語学の勉強をしなければならない状態でしたよと😅ちなみにだが、モンゴルから南下した後の十三姓突厥に関する若干の記述やその墓碑銘など漢文史料で利用できるものもあったが、そこには当時興味がなかった)。

というわけで、次のウイグル関連を色々調べてみると色々発見があるかもということで、安部健夫『西ウイグル国史の研究』やら山田信夫『ウイグル文契約文書集成』をちょろっと読んでみたり、森安孝夫のチベット語文書(吐蕃)を用いた中央アジア情勢の研究(文書ではカルルクが「ガルログ」になっててバルログじゃねーんだからと図書館で爆笑しそうになった🤣)を読んだりしていた。

この中で驚愕したのは、ウイグル文契約文書で見られるウイグル文字である。突厥碑文にも見られる突厥ルーニック文字(西ゴートなどで用いられた文字と形状が似ていたりするのでこう表現されたりする)も特徴的だったが、こちらときたらもうみみずが這った後のような感じでどこからが切れ目やねん!てかこの少し出た棒は書き損じか否かどっちやねん(それによる比定すべき文字が変わる)!とか発狂しそうになり、ほんのわずかな期間勉強しようとしたかあっさり諦めまちた、という経緯がある😅

これを一つ一つ丹念に読み込んで記録していったのか・・・と思うとこれまた先人たちの業績に頭が下がる思いがした。内容的には契約文なので政治的動向などにはあまり繋がらないという側面はあるが、それでも史料の少ない西ウイグル国の内情を知る上では契約のあり方などを集積しておくことは将来有益になり得ると言えよう(こういう即効性の感じづらい研究って難しいよなあとも思った)。

とまあ大学1・2年の時に出会った研究書の話をしたわけだが、ここでの経験から教科書やら概説書などで見られるわずかな記述が、どれだけ膨大な労力の上に成り立っているかを痛感した、という次第(ちなみにこれらの話でピンと来ないという場合は、『四庫全書』でも『大漢和辞典』でもいいので実見してみてくだせえ)。こういう経験をすると、短くまとまった動画というのは有益性はあるし視聴もするとしても、(冒頭の記述の繰り返しになるが)それらが最終解だなどという発想にはなりようがないのである。

3.大学3年の研究とバルトリドとの出会い

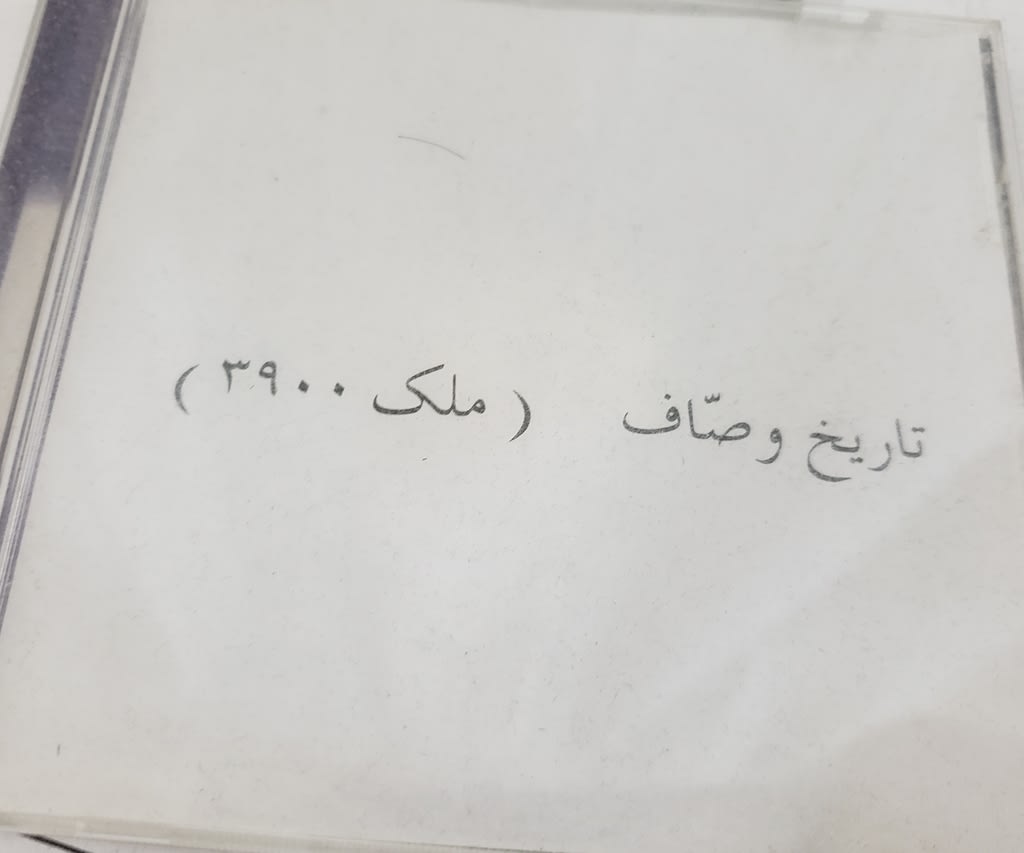

大学3年になると、勉強しようとする地域はさらに西進して時代も下り、カラ=ハン朝やカラキタイが主な対象となった(元々アフガニスタン・北インドを根拠としたガズナ朝にも興味があって稲葉穣の論文などを読んでもいたためそれほど違和感はなかった)。すると参照すべき史料としては『ブハラ史』(及びフライによる英訳)、『世界征服者史』(及びボイルによる英訳)などが対象となったが、研究書としてまず読むべきものとして提示されたのはロシアの歴史家バルトリドの『Turkestan Down to the Mongol Invasion』であった(余談だが、冒頭の画像はラシードの『集史』と同時代に書かれた『ワッサーフ史』[のデータが入ったCD-ROM]で、フレグによるバグダード陥落までを描く『世界征服者史』の後を引き継ぐ形で書かれた歴史史料である)。

これは題名の通り13世紀初頭モンゴル侵攻までの中央アジア情勢を記述したものだが、史料的制約の多い中で、手堅く俯瞰的に中央アジア史を構築してみせた中央アジア研究の金字塔である(もちろん、バルトリドの研究もブレットシュナイダーやシャバンヌ、ペリオといった先人たちの調査・研究の上に成立していることは言うまでもない)。

しかし、私が彼に興味と敬意を抱いたのは、その学問的業績だけでなく、学問に対する姿勢も相まってのことであった。具体的に言うと、バルトリドの後半生はソ連の成立と重なっているが、そこではマルクス主義史観によって歴史を記述することが求められ、そこから外れたものはたとえ史料読解・先行研究の継承としては妥当であっても、「ブルジョワ的」などとして批判・圧力を受けることになるのであった。そんな中、バルトリドは決して自説を曲げることなく、思想ではなく史料という「ファクト」に基づく研究を貫いた。

これは平時においてはその偉大さがなかなか伝わりにくいと思われるが、当時のソ連における学問と権力との癒着・おもねりについては「農業生物学」に関する動画からもわかるし、あるいはナチス・ドイツ下での諸研究、現代ロシアの思想統制、戦前・戦中日本の時局におもねった学説の数々は枚挙に暇がない。つまり、学問的厳密さを当時の情勢から独立して担保しようとするのはそれだけ難しいということである(ちなみにだが、ソ連が中央アジアを支配するにあたり、「ウズベキスタン」など「キルギスタン」など「~スタン」という名を冠した国を成立させたが、この「ウズベク」といった名称は歴史的事実に基づいて名付けられたものではなく、現地の民に「かつての偉大な民族の名を継承できて光栄だろう」とばかりに名前を与えていったというのが実情である。ゆえに、シャイバーン朝を創設したウズベク族と繋がりを持たない「ウズベク」の人々を「現代ウズベク」と呼称したりするが、そのような来歴がどのようにナショナリズムや歴史の語られ方に影響しているのかに私は興味を持っていた。これがウズベキスタンを旅行した理由の一つである。またついでに言っておけば、こういう実際には繋がりがないのにラベリングだけ一人歩きする事例は、以前紹介したケルト「神話」などにも見られる現象だ)。

一応言っておけば、ソ連成立の頃すでにその地位を確立していたバルトリドはマルクス主義史観からの圧力が比較的弱かったという側面はあるかもしれない(実際、彼の弟子筋にあたる人々はマルクス主義史観にそぐわないという理由での批判にさらされている)。さりながら、学問の独立を守った彼の姿勢は、そうでない多数の人々の様を思えばこそ、高く賞賛されるべきものであるという認識には変わりないのである。

このようにして、該博な知識とそれをバランスよくまとめる知性、そしてそれを権力におもねることなく構築したバルトリドのあり方もまた、私の「教養」観念を形成するのに少なからぬ影響を与えたように思うのである。

4.私の「教養」観念、あるいは「ファスト教養」に批判的である理由

以上大学1年から3年までの話を事例として書いてみたが、私が「ファスト教養」にコミットする気が全くない理由はこれで大よそ説明がついたのではないだろうか。そこでこれまで説明したことを元に自分のスタンス・認識を説明すると、以下のようになる。

1.

膨大な史資料や研究書を見た経験から、そう単純にまとめられなどしないことを体感的に理解している

2.

わからないことが世界には膨大に存在することを当たり前のこととして認識している

3.

「~に役立つ」という理解は非常に一面的・一時的で、実際にはある研究が突如他の分野と結びついて知のブレイクスルーを生じさせることもある。むしろ、「~に役立つ」という政権や社会側からの要請に過剰適応することは研究内容をゆがませたり、あるいは可能性を縮減させることに繋がりかねず、非常に危険である(「ファスト教養」の二つ目の性質はまさにこのような発想を全面化してしまう)。ゆえに、「利益を生み出す研究こそが重要である」という一見合理的で賢明に見えるスタンスに対し、一定の距離を置くことが重要であると、事例研究も含めて社会で共有することが重要である。

今回はここまで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます