都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

今、ワイシャツの話してる場合じゃないでしょう。サッカーの話を持ってこないでどうすんだよ。

ま、聞かれてるから、答えるけど・・・。

ワイシャツは本来ホワイトシャツ(white shirt)を聞こえたまま文字化したものです。

しかも、本来は英語でドレスシャツ(dress shirt)というそうです。最初に聞かれた人が、色を聞かれたと思い答えたのが定着したという、そそっかしい話です。

ブルーのワイシャツなどとはありえないことになります。

歴史的に見るとシャツの起源は、古代ローマで着用されていた「トゥニカ(tunica)」といわれています。これは頭から被るようなスリット付きの布切れで、シーザーや元老院が着ていた衣装のこと言いますが、貴族は丈長、一般は膝丈で、帯を巻いて着用していました。

後に単純な形式の袖がつき、装飾的なものがあまりないまま中世まで受け継がれました。

その後、現在の形になりますが、その時代はスリーピースでした。ですから、チョッキのなくなった現在、単純に下着とはいえません。

尚、ワイシャツの胸ポケットは、ネクタイを外したときに、畳んで先を出して入れるためのものです。ネクタイを外していますとアピールするためです。

上着を着用しないときは、下着で歩いていることになります。

Yシャツの下にさらに下着を着ることは「かっこ悪い」という人は、Tシャツを着ますか?Tシャツこそ下着ですが「かっこ悪い」と言いますか?

湿気の多い日本で、「Yシャツの下に下着を着ること」は実用的で、自然なことだと思います。

真面目に答えちゃった・・・。

したっけ。

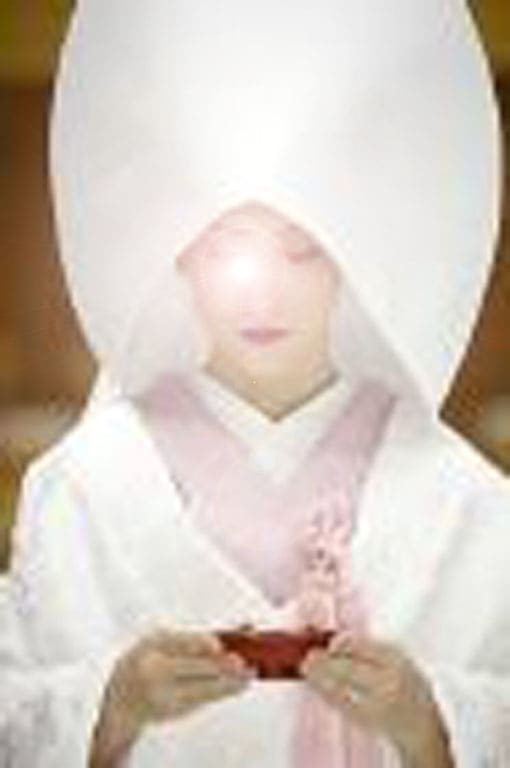

角隠し(つのかくし)は、和式の婚礼の儀において、花嫁が文金高島田(ぶんきんたかしまだ)と呼ばれる、日本的な高い髷(まげ)を結った髪の上に、頭を覆う形で被る帯状・幅広の布を言う。(長方形型の一枚の布を、前ひさしを覆うようにして付け、後ろにまわして髷のところでとめる。)素材は白絹であることが多い。

角隠し(つのかくし)は、和式の婚礼の儀において、花嫁が文金高島田(ぶんきんたかしまだ)と呼ばれる、日本的な高い髷(まげ)を結った髪の上に、頭を覆う形で被る帯状・幅広の布を言う。(長方形型の一枚の布を、前ひさしを覆うようにして付け、後ろにまわして髷のところでとめる。)素材は白絹であることが多い。

白無垢(しろむく)・色打掛(いろうちかけ)のどちらに対しても用いることができるが、最近では白無垢には綿帽子(わたぼうし)と呼ばれる頭部の数倍の大さの楕円状の帽子を、色打掛には角隠しを用いることが多い。お色直しを経て、1度の式でそれぞれ両方を着ることもある。

【角隠しの由来】

角隠しの由来には数多くの説ある。

①角隠しには「角を隠して夫に従順に従う」という意味が込められている。

その昔、女は嫉妬に狂うと角が生え鬼になる、という言い伝えがあり、鬼になるのを防ぐおまじないとしてお寺に参る際に角隠しをかぶったことが由来とされる説。

②と呼び、その女性たちの事を「桂女(かつらめ)」と呼んでいた。桂女はいわゆる巫女のような存在で、祝い事などがあると出向いて行き、祝い言を述べたり、お祓いなどをしたりしていた。「桂巻き 」説。

また、位の高い人が行う「結婚の儀」の際にもお供として付いて行った。後に結婚式を挙げる側の女性が被る衣装となっていったとされる昔、宮中に仕える女性が髪の毛を長い布で包み上げ、前で結んでいた巻き方を

③神に仕える聖女は白ずくめの装束で、角隠しもその一つとして考えられ、結婚式でも神を祭る際にこれを着用したという説。

④結婚する相手以外に顔を見せないという習慣によるもの。

⑤昔、女性が外出する際にほこりよけとして髪を覆ったものが花嫁衣裳にも取り入れられたとされる説。

⑥髪の毛の不浄を隠すためにつけたもの。長い髪の毛には霊力が宿ると考えられており、新しい家に嫁ぐ際に災いを一緒に持ち込まないようにとされたもの。

⑦ 元々「角」という言葉には古代の子供の髪型の「あげまき」という結髪をさす意味がある。情勢の結髪が室町後期から安土桃山時代にかけて定着したときに結髪と角の関係も受け継がれたと考えられる。これが現代に受け継がれて角隠しの由来になった説。

⑧角の字には「額(ひたい)の骨」の意味があり、頭部にかぶる白い布が「額を隠す」様子から角隠しと呼ばれたという説。

⑨「角」とは顔の「すみ」のことで、髪の生え際を隠すことから「角(すみ)かくし」と呼ばれていたものが角隠しに変わったという説。

これだけの説があるということは、はっきりとした由来は分からないということだと思います。

【角隠しの歴史】

室町後期から安土桃山時代にかけての武家婦人の外出着に、小袖を頭から被って着る「被衣(かづき)」が現れる。これが角隠しの起源となる。

室町後期から安土桃山時代にかけての武家婦人の外出着に、小袖を頭から被って着る「被衣(かづき)」が現れる。これが角隠しの起源となる。

次第に、江戸時代の「綿帽子(わたぼうし)」:真綿で作られたもの、「練帽子(ねりぼうし)」:練絹という精練した絹で作られたもの、幕末頃から明治にかけて「揚帽子(あげぼうし)」:今の角隠し、へと変化していった。

尚、能面の般若は女性の怨霊を表現する面といわれています。

したっけ。