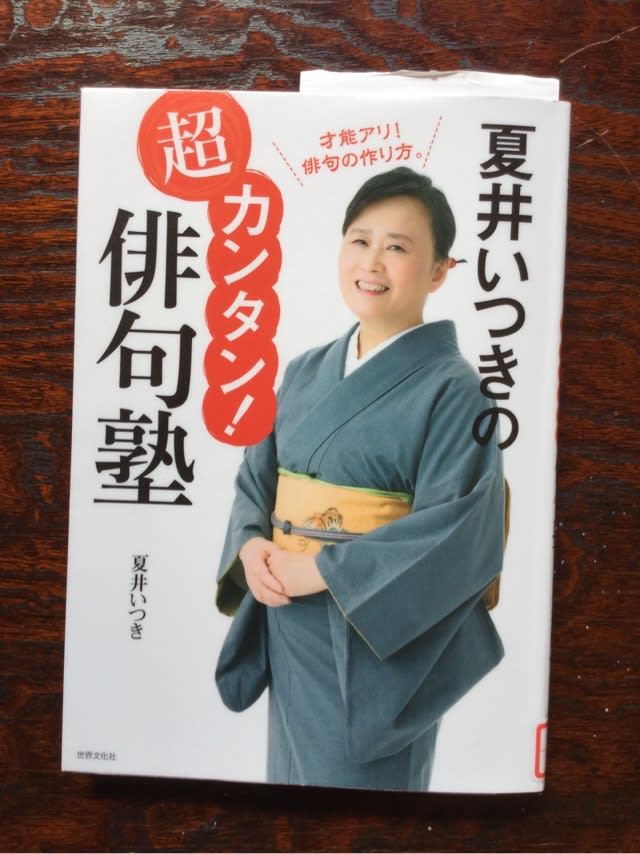

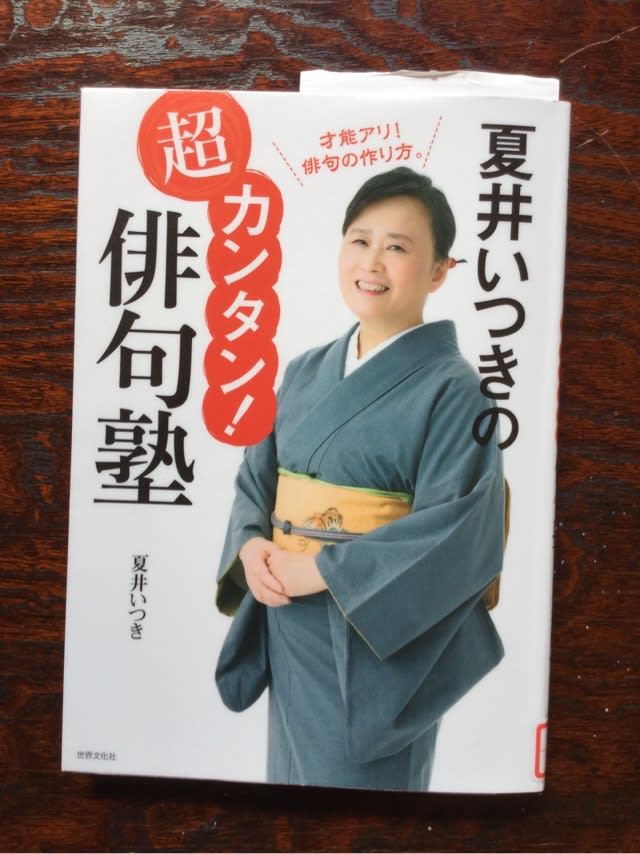

夏井いつきの超カンタン俳句塾を読む。

テレビの俳句番組を見てフアンになってしまった。

毎週録画予約して観ている。

キレのいいやり取りや見事な添削の様子に魅了されている。

隣の市の松山の方だし、孫が習ったなど聞いているので何か身近な方のように思えたりしている、、、

テレビの俳句番組を見てフアンになってしまった。

毎週録画予約して観ている。

キレのいいやり取りや見事な添削の様子に魅了されている。

隣の市の松山の方だし、孫が習ったなど聞いているので何か身近な方のように思えたりしている、、、