自分のしてきた仕事に誇りをもてるか。

定年退職を迎える時、そんな問いに対しては、当然ながら「YES!」と答えられると思った。

組織の中にあっても、やはりよりよくなる方向へ、自分の主張すべきところは主張して行動してきたつもりだ。

ただし、組織の一員であることも考え、頑なに自分のことだけではなく、大局を見て現状を変え将来をよくするために、と考えて仕事をしてきたつもりだ。

「現状を変え将来をよくする」

それは、自分のことではなく、仕事の一番の対象である子どもたちのためであった。

自分と同じことを考えている人が、同じ仕事をしている人や職場や上司や関係者にいるととてもうれしくなる。

そんな意味で、本書は、自分がしてきた仕事の大本である文部科学省に、自分の考えの延長上にある、と言えるこういう人たちがいたのだ、とうれしい気持ちになった。

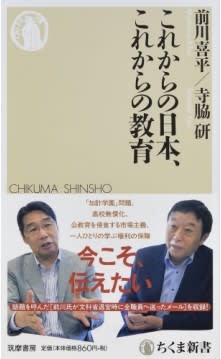

本書は、前文部科学相事務次官の前川喜平氏と、かつて文部科学省大臣官房審議官まで務めた寺脇研氏の対談本である。

前川氏は、加計学園問題で「あったものをなかったことにはできない」と証言した方だ。

寺川氏は、ゆとり教育を進めた方だった。

私は、本当は自分の意思で学ぶ力をつけることを求めていたゆとり教育が、その名前ゆえに世間から曲解されてしまい、意図する方向に進まなかったことを残念に思っている。

本書を自画自賛本などと、ネットなどでは、揶揄する声も多い。

しかし、第3章は「このクビと引き換えにしてでも」とあるように、本当に覚悟をもって仕事をしていたのだとわかる。

この本のタイトルは、「これからの日本、これからの教育」であるが、二人が、日本の教育行政の歴史と目指してきたものについてふれながらも、義務教育国庫負担制度、生涯学習、高校無償化など取り組んできたものなど幅広い論点から語り合っている。

「教育は効果が出るまでに20年かかる。長い時間軸で将来を見すえるべきだ」ということにも共感できる。

文部科学省の役人と言われたこの人たちが、最も大切にしていたことが、子どもの将来を考える、ということだった。

そして、そのための策が、どのようにすれば実現可能になるか、どのようにすれば予算がつけられるか、などのことを真剣に考え取り組んでいたことがわかった。

自分がしていた仕事で、その行政のトップにいたとも言える人たちが熱い思いをもって仕事をしていてくれたことに、日本の教育行政も捨てたものではないと思ったしだいだ。