フジテレビが、問題になっている。

ことの発端は、元SMAPの中居正広氏による「セクハラ?疑惑」だ。

既に中居氏は、相手に対して9,000万円という高額な示談金を支払い、謝罪文まで出している。

これから先、中居氏の問題は相手女性との話し合いではなく、社会的制裁?ということになっていくだろう。

そして現在、フジテレビがこの問題にかかわっている、としてSNS上で炎上し続けている。

一部雑誌報道なので、ご存じの方も多いと思うのだが、この中居氏の問題に大きく関わっているのが、フジテレビの幹部とされている男性だからだ。

フジテレビ側は、中居氏の問題が発覚してからダンマリを決め込み、「我関知せず」という姿勢を貫いてきた。

それが逆に、フジテレビというテレビ局全体を揺るがすような問題と発展してしまったのだ。

事実、フジテレビで流すテレビCMをトヨタをはじめとする企業が、当面見合わせるという状況になっている。

朝日新聞:トヨタや日生、フジテレビのCM当面見合わせ 中居さん問題を受け

テレビCMの放送によって、収益を得るカタチの民放局にとって、テレビCMを流してくれる大手企業の放送見合わせは、ダメージが大きいだろう。

契約として、既に支払われていたとしても、テレビ局側の不祥事によって企業イメージ(あるいは商品や製品イメージ)の悪化をつくり出すようなコトになれば、損害賠償等の問題も出てくるかもしれない。

それほど、テレビCMの放送を一時的でも取りやめる、ということはテレビ局側にとっても大きなダメージなはずだ。

ところで、我が家にテレビが無くなって14年ほどになる。

そして昨年、怪我をして入院をしていた時久しぶりにテレビ番組を見た。

当然、民放局の番組を見れば、テレビCMを見ることになるのだが、10年以上ぶりに見るテレビCMが、全く面白くなくなっていることに気づいた。

名古屋という土地柄もあるのだが、パチンコ関連のCMが以前より目立つようになってきているのだ。

パチンコ店のCMが悪い訳ではない。

ただ、その流される量の多さに、大手企業と言われる企業のテレビ離れを実感した、ということなのだ。

代わりにYoutubeなどのネットへとCMを流す場を変えているのか?という、印象を持つほどだった。

そして今日、子供向けではないYoutubeを見ていたら「食玩」のCMが流れてきて、ビックリした。

「食玩」というのは、主に「玩具付きお菓子」のことを指す。

子どもがおやつを食べながら、遊びもできる、という内容のお菓子だ。

そのような商品なので、かつては幼稚園や小学校から帰宅してきた子どもたちがテレビを視聴する時間帯である、午後3時位から夕方5時位に盛んに流されていたCMだ。

それが、Youtubeで流されること、しかも大人が見るような内容の動画であっても、関係が無い、ということに驚いたのだった。

今後は、CMを流す企業側も動画内容に合わせるような契約となると思うのだが、そう考えるとテレビ局はテレビCMを流す企業側にとって、既に魅力が減ってきた広告媒体なのでは?という、気がしたのだ。

そして今回のフジテレビ局の件で、加速度的に企業CM離れが進むかもしれない。

「中居問題」は、セクハラという問題だけではなく、それを野放しにしてきたテレビ局にも大きな影響を与え、結果事業収益の柱ともいえるCM収益も手放すことになるほどに拡大することになるのでは?と、考えている。

今週の月曜日は「成人の日」だった。

と言っても、この日各地で行われた自治体の「成人式」の参加者は、18歳ではなく20歳だったようだ。

改めて、理由を説明する必要は、ないと思う。

この「成人の日」に合わせ、サントリーが「成人の日CM」を公開している。

こちらの主人公となる成人は18歳の受験生だ。

サントリー: 【成人の日CM】「大人じゃん・06」(母・フルver.)

サントリー: 【成人の日CM】「大人じゃん・06」(息子・フルver.)

このCMを見て、「#涙腺崩壊」というハッシュタグが付くほど、企業CMとは思えないほどのCMになっている。

と同時に思い浮かんだのが「さすが、寿屋広告」だった。

「寿屋」というのは、サントリーとなる前の企業名だ。

1950年代後半から1960年代にかけ、寿屋の広告を担当していた社員たちは、その後文壇やイラストレーターとして活躍をする人達が集まっていた。

作家の山口瞳や開高健、イラストレーターの柳原良平(「アンクル・トリス」のイラストレーター)、編集者・坂根進らが在籍していた。

POPEYE:伝説のPR誌「洋酒天国」を作った先輩たち。Vol.1

サントリーの戦略として、当時の主力商品である「トリス」を売る、という広告を打つだけではなく、当時まだ馴染みの薄い「ウイスキー」の認知度を上げ、消費を促すという目的があった。

その一つが「洋酒天国」だったのだ。

「トリス」ではなく、日本に「洋酒文化」だけではなく、戦後復興期から高度成長期に「文化」というモノを伝えるツールともなった冊子でもあった。

その意味では、資生堂の「花椿」と同じような、位置づけの冊子だったかもしれない。

このような「文化」を伝える、というサントリーの姿勢はその後「不易流行」という冊子へと繋がり、現在では「不易流行研究所」という、ライフスタイル研究所(現サントリー次世代研究所)となっていく。

このような企業文化を持っているからこそ、季節折々のイベントやライフイベントに合わせ、企業CMが打てるのかもしれない。

かつては「洋酒」が主力商品であったサントリーだが、現在では取り扱う商品は飲料水だけではなく健康食品、洋酒の発酵技術を応用したバイオ技術による植物(「青いバラ」等)の研究等と広がっている。

取扱い商品の幅が広がるにつれ、企業のキャッチコピーも「水と生きる」へと変化していったことで、このようなCMが自然にできるようになったのだろう。

と同時に、日本の経済が低迷する中企業CMが減り、「売るためのCM」ばかりが優先されるようになった。

ここ10数年はその傾向が顕著になってきた気がする。

だからこそ、このようなCMを見ると「あ~、この企業は日々の暮らしの中にある、自社の位置づけを丁寧に伝えようとしているのだな~」と、感じられるのだ。

その意味で、「企業CM」のお手本という気がする。

もちろん、このCMは今週末に予定されている「共通テスト」を受験する、新成人たちへのエールでもあるだろう。

次の日曜日が衆議院選挙の投票日になる。

YouTubeなどの動画サイトでは、各政党の選挙CMを数多く見ることになる。

もちろん、テレビでも政党の選挙CMを見ることができるはずだが、今回の衆議院選挙では各政党がYouTubeなどの動画サイトでも、相当量の広告を出しているようだ。

各政党がYoutubeのようなSNSを活用するようになったのは、今回が初めてなのでは?という、印象を持っている。

元々選挙資金力の少ない、新しい政党などは以前からYouTubeの広告枠を使って、それなりの選挙活動をしていたと記憶している。

それが今回の衆議院選挙から、与党である自民党や公明党、野党第一党である立憲民主党なども積極的に、Youtubeに広告を打つようになったのだ。

とはいえ、自民党などの動画は「やはり、自民党だな~」と感じさせる、テレビで流される政党広告とさほど変わりが無い、という印象だ。

それに対して、れいわ新選組の山本代表は、元々テレビのバラエティ番組に出演していた経験がある人物らしく、若年層に向けた積極的な内容になっている。

「政治を変えるのは、若者だ!」という、直接的なメッセージを含んでいるのは、若い政党というだけではなく、投票率の低い世代に向けたメッセージということになるだろう。

そしてもっとびっくりしたのが、共産党だった。

先週までは、党の代表である田村智子委員長が登場し、政権交代を訴えるという内容だったのだが、今週になってからラップMVが流れるようになったのだ。

日本共産党:ラップMV【あなたとChange!】

内容は田村智子委員長の時と、大きく変わったわけではない。

田村委員長の柔らかな語り口で、公約(というべきか?)を訴える動画は、男性ばかりの政党の代表たちの中にあっては、目を引くものであったように感じていた。

そして、今週から流れたラップMVは、おそらく若年層に対しての訴求効果を狙ったものだろう、ということは想像がつく。

想像はつくのだが、その効果に関しては選挙結果後、ということになるのだろう。

各政党がYoutubeを活用するようになった背景には、若年層のテレビ離れという問題がある、ということは十分理解できる。

であれば、テレビ向けの内容ではなく若年層を意識したYoutube向けの動画を制作する必要があるだろう。

それが、直接的に投票行動に反映されるか否かは別にして、政治に関心を持ってもらう、という視点で考えれば、それもまた一つの策のような気がするのだ。

リハビリ病院に入院をしていたわけだが、入院をしていたリハビリ病院は「テレビ、(ミニ)冷蔵庫、電源利用1日〇〇円」というシステムだった。

今までは、「テレビ(冷蔵庫)利用カード」を購入し、テレビなどに差し込むというところしか知らなかったので、このシステムに驚きつつもスマホなどの電源は必要なので、利用契約を結ぶこととなった。

逆に言えば、日額の利用なのでテレビは見放題!ということになる。

その為、10数年ぶりにテレビを見た。

10数年ぶりに見るテレビ番組を見ていて気付いたのは、いわゆる「情報番組」が朝から夕方位まで継続に放送されている、ということだった。

ネット社会になり、様々な情報がテレビよりも速く生活者に届くようになった、ということもあるのだろう。

テレビ局だからこそ、収集できる情報という「価値」を付ける様になっているのだな、と見ていた。

そして、何気なくテレビを見ていて気付いたことがある。

それは「食品のテレビCM」の季節感だ。

ご承知に様に、今年の夏はとても厳しく長かった。

その為、例年であれば9月頃から流れるテレビCMが10月から流れるようになっていたのだ。

その一つが、「クリームシチューのCM」だ。

シチューという食べ物からイメージすることは、どんなことだろう?

おそらく多くに人は「暖かい食べ物=冬」という、イメージなのではないだろうか?

夏でもクリームシチューは食べる、という方もいらっしゃるとは思うのだが、やはり白いクリームシチューは冬の食べ物、というイメージの方が強いのでは?と、想像している。

そのクリームシチューのCMだが、我が家にテレビがあった10数年前までは9月に入ると流れていた、という印象があったのだ。

10数年前とはいえ、9月上旬はまだまだ残暑が厳しく「できれば、クリームシチューのCMは見たくないな~」と、思いながら見ていた記憶がある。

それが約半月ほど遅れて流されるようになったのだ。

テレビCMは企業側の希望が強く反映されて、流されるモノなので企業側が半月ほど遅く流すように、という希望があったのでは?と、想像している。

遅くなった理由は、改めて述べる必要はないと思う。

テレビの視聴者に対する購買意欲を訴求させる時期を考えての判断、ということだろう。

もう一つは、「秋向けビール」のCMを見なくなった、という印象だ。

「秋向けビール」という商品があるのか?と、思われる方もいらっしゃるかもしれないが、長い間ビールのCMは季節毎にイメージを替え流してきた。

その中でも特に夏から秋に変わり、ビールの売り上げが落ち込むと言われるシーズンになると、そのテコ入れ策として?「秋××」というネーミングを付け、紅葉などをイメージさせるパッケージの商品を出していたのだ。

実際、醸造・出荷時期が秋に合わせているのかもしれないのだが、季節感を重視した商品がありCMが流れていた、という時代があったのだ。

それが、季節感が薄れ「ビールを飲む」というシーンを強調したCMが、主流となっている気がしたのだ。

違う言い方をするなら「ビールのおいしさを伝えるCM」という印象だ。

ビールだけに限らないのだが、コロナ禍に問題になった「ストロング系(高アルコール度数)酎ハイ」から「ライト系(低アルコール度数)酎ハイ」が、主流になりつつあるのでは?という印象も受けた。

それはビールなどにもみられる傾向で、「『ノンアルコール』では物足りないが、アルコール度の高いお酒は飲みたくない」という、お酒のライト化傾向にある、ということなのかもしれない。

今日は、父の日だ。

先月の「母の日」に比べると、何となく話題に欠ける感がある「父の日」だ。

理由は、「母の日=カーネーション」というような、「+α」の要素が無いため、商業的なキャンペーンを打ちづらいからだろう。

それが何十年も続いているので、印象として弱くなってしまったのでは?と、考えている。

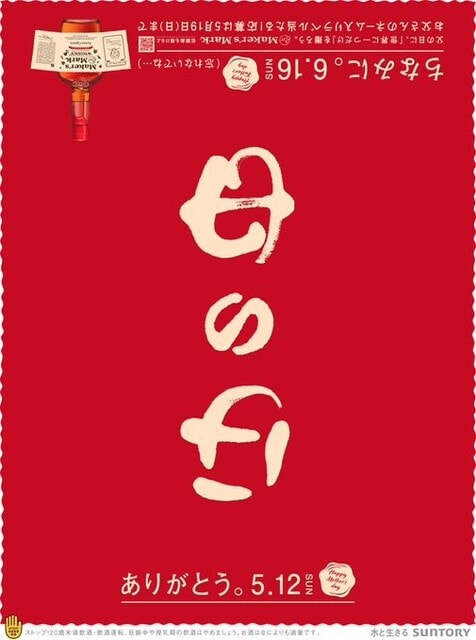

そんな「父の日」だが、約1か月前「母の日・父の日」という新聞の広告が掲載されていた事を、覚えていらっしゃるだろうか?

サントリーの「母の日。父の日」という広告だ。

広告が掲載されたのが5月12日「母の日」で、この広告を上下変えると「父の日」と読むコトができる、という一種の「しかけ広告」だ。

広告そのものを見ると「母の日」と読むには「母」の漢字表記が、どこか不自然な気がしないわけではない。

逆に「父の日」の「父」という感じも、少しずれている。

とはいえ、何となく楽し気で、ユーモアを感じる広告になっている。

そして「父の日」側から見ると、ちゃっかりウイスキー「メーカーズマーク」の宣伝になっている。

「母の日」側には商品を出すことなく、「ありがとう」の言葉だけになっているのも、「母の日」と「父の日」の世間的認識の違いを表しているような気がする。

サントリー自体は、花や野菜の苗や種の品種改良等にも力を入れており、通販サイトでは花や野菜の苗等も販売している。

何よりサントリーの「花」として有名なのは「紫のバラ」の成功だろう。

ご存じの方もいらっしゃると思うのだが、「青いバラ」そのものはいくら品種改良を重ねても無理と言われていた。

青系の色である紫も同様だった。

その無理と言われていた「紫のバラ」をつくりだしたのが、サントリーだったのだ。

公式サイトを見ると、「紫のカーネーション」もあるようだ。

サントリーフラワー:ムーンダスト

「母の日」のカーネーションと言えば、赤が中心なので、紫のカーネーションを広告で使うのをはばかられたのかもしれない。

そして「母の日」にあえて1か月先の「父の日」の広告を出すことで「父の日ギフトの準備も忘れないでね!」という、アピールをしたかったのかもしれない。

1か月前という時間が、どれほど「父の日ギフト」として効果があったのかは、わからない。

ただ、このようなちょっとユニークな広告を出すことそのものが、サントリーらしさのような気がする。

昨日、「歴史観は、時代とともに変化する」、と実感したニュースがあった。

ご存じの方も多いと思う、Mrs.GreenAppleの新譜『コロンブス』のMV及び、同曲を起用したコカ・コーラのCM取りやめだ。

現在のこの『コロンブス』のMVもコカ・コーラのCMも見ることができないので、実際の内容を見て確認をすることはできない。

ただ、報道された内容を読む限り「楽しい」と思える内容ではなかったようだ。

ダイヤモンド・オンライン: 「ミセス、なぜ炎上?」日本人だけわからないコロンブスのヤバすぎる問題とは?

このMVが問題になった理由をまとめると

1.登場人物の歴史的評価の変化

2.登場人物たちの関係性

等が挙げられると思う。

1.の「登場人物の歴史的評価の変化」だが、私が中高校生だった頃と真逆の評価を受けている。

その顕著な人物が、楽曲タイトルにもなっている『コロンブス』だ。

大航海時代、スペインよりも遅れていた英国にとって、北米大陸を発見したコロンブスは、確かに英雄だろう。

しかし大航海時代という時代を、発見した側ではなく発見された側から見ると、その人物像は全く違うものになる。

そもそも「大航海時代」とは、どのようなコトを目的とし、英国やスペインといった欧州の国々が海外に進出したのか?という背景を、理解する必要がある。

現在では、どのようなカリキュラムになっているのか不明だが、以前は、必須である「世界史」をあたかも選択科目のように扱い、「日本史」を中心に教える高校があり、問題となったことがある。

考えてみれば、「社会科=暗記科目」と言われる時代であれば、覚えることが多く内容も多岐にわたる世界史よりも、日本史を選ぶのは当然かもしれない。

暗記が苦手だった私は、年号を覚えるよりも「何がきっかけで時代が動いたのか?その結果社会がどのように変化し、現在に影響を与えているのか?」という感覚で、理解しようとしていたことが、今となっては案外、役立つ教養の一つとなっている気がする。

上述したように「暗記」するだけであれば、自分が学んだ教科書の断片の印象で、物事をとらえることに終始するだろう。

だからこそ、時代の移り変わりによってその人物評価が変化したことにも、気づかなかったのでは?と、感じている。

例えば人物ではないが、1960年代からエジプトと英国の間では「収集遺跡品の返還」で、もめ続けている。

エジプト側の主張は、「大英博物館に収蔵されている、ピラミッドの遺跡品は英国がエジプトから強奪したモノである」という内容だ。

もちろん、エジプト側の主張は認められず、現在でも「大英博物館」には、ピラミッドから出土した遺跡品の数々は展示され続けている。

征服した側(=英国側)は、自国の冒険者が発見した歴史的価値の高いモノ、という考え方だろうし、征服された側(=エジプト側)にとっては、外国から来た強奪者が持ち去った自国の歴史、という見方になる、ということになる。

「歴史は強者の主観」によってつくられる、という側面がある。

しかし、様々なモノ・コトが進化し「強者の主観(=強者に都合の良い物語)」は、通用しなくなってきている。

もし、CMでこのような「強者の主観」を打ち出すことがあれば、既に社会的に容認できない問題となっている、ということだろう。

Mrs.GreenAppleの『コロンブス』そのものが、旧態然的思考から生み出されたものだとすれば、とても残念な気がするし、まだ若い30代がこのような感覚を持っていたとすれば、日本の「歴史教育」の在り方も考え直す必要があるのかもしれない。

日本時間の早朝、Appleが最新のiPadProを発表した。

その発表に合わせ、CMも公開された。

これまで、AppleのCMと言えば、どこかお洒落な雰囲気のある内容が多かったのだが、今回は違ったようだ。

毎日新聞: 「言葉を失う」楽器破壊する「iPadPro」のPR動画に批判の声

私もこのPR動画を見をたのだが、決して楽しいモノではなかった。

「楽しい」というよりも、ワクワク・ドキドキするようなモノではなかった。

ここで疑問なのだが、実はiPadユーザーには、音楽関係者が多いと言われている。

iPadに限らず、Mac愛用者も多い。

マイクロソフトのOSであるWindowsはもちろん、Office向けソフト「Word・Excel・PowerPoint」等は、今やビジネスツールとして、必須となっている。

ビジネスユースとしてMacを使っていらっしゃる方もいらっしゃるはずだが、一般企業においてはWindowsがベースとなっているのでは、内だろうか?

おそらくApple社側も、自社の商品のユーザーがどのような人達なのか?ということは、把握していると思う。

そのうえで、今回の動画を制作したのだとすると、趣味が悪いというよりも「顧客を敵に回してどうする」という、気がしたのだ。

確かに、コンパクトさやコンパクトな形状に似合わないほどのハイスペックな仕様となっている、ということを強調したかったのかもしれない。

であれば、今回のような「物を破壊する」というPR動画をつくる意味はなかったのでは?

というのも、リンク先の記事側もわかるように、多くの人たちが「不快だと感じている」からだ。

CMをはじめとする広告の表現の中には、あえて「ネガティブな表現」をすることで、生活者に自社や商品を知ってもらう、という手法もある。

古いところでいうなら、旧国鉄が一面をつかった「私は話したい」というキャッチコピーを使い、「国鉄の運賃値上げ」に対する理解を求めた新聞広告、同じ新聞広告で、ソニーが「β―マックスは無くなってしまうの?」という、ビデオデッキ・β―マックスについての生活者の不安を取り除く為のもの、ボルボの「私たちの製品は公害を出しています」という、環境汚染を自動車が引き起こしていることに対する、企業の考えを述べる広告等があった。

この中で唯一成功した広告は、ボルボだけだったように思う。

国鉄もソニーのβマックスも今や存在しない商品となってしまっているからだ。

以前、Apple社はソニーのCMを参考にしている、と言われていた。

Appleが憧れていたソニーのCMというのは、1970年代後半~1980年代の、お洒落で受け手となる生活者が、憧れるような世界観を持っていたり、一斉を風靡した「トリニトロン」の技術を、卵からかえるタコの赤ちゃんを鮮明な画像(「ここがトリニトロン技術の素晴らしいところ」である問うことを、有無も言わせず、尚且つ嫌味にならないように表現していた頃のCMだった、と言われている。

そう考えると、何故Apple社は自社の中心ユーザーの気持ちを逆なでするようなPR等がを制作したのか?

制作意図として、単純に製品機能をPRすることだけを考えてしまった結果なのか?わからない。

ただ感じられる事は、Apple社が迷走し始めたのでは?という印象を受ける、ということだ。

たかがCM、されどCM…これまでと表現が大きく変わったと感じれば、生活者はその企業のファンで亡くなってしまう可能性も含んでいる、という一例になってしまうかもしれない

ネットニュース等で少し話題になっている、34年前に米国で制作されたペプシのCM。

Huffpost:マドンナさん、放送2回で中止された出演ペプシCMが34年ぶりに再放送。「ようやく才能に気づいてくれた」と反応

34年前というと、丁度「Live Aid」で世界中の若者を熱狂させ、マドンナの人気が決定づけられた後、ということになるくらいの頃だろう。

この頃のマドンナの勢いはとにかくすさまじく、初来日をしているのもこの頃だったような気がする。

リンク先の動画を見ても、何故このCMがわずか2回の放送で中止させられたのか、疑問を感じる内容だ。

それは34年という月日が過ぎ、価値観が変わったからというのではなく、この内容であれば当時でも問題はなかったのでは?という、印象だ。

しかし、記事を読み進めていると、実はCMが問題であったわけではなく、マドンナがリリースしたアルバムからのシングルカット曲のMVに問題があり、マドンナが出演している媒体に対して、圧力がかけられた、というのが本当のようだ。

記事にもあるが、十字架を燃やしたり、スリップドレスを着て煽情的なアクションを教会でする、というのは確かに、キリスト教の団体からクレームがきてもおかしくはないだろう。

日本でも昨年、政治と宗教の問題が起きたが、それは違う意味で米国での教会の力は強く、巨大なモノだと言われている。

理由は改めて述べる必要もないと思う。

キリスト教という宗教をベースに生活文化が作られてきた国が、米国をはじめとする欧米諸国だから。

今でも大統領選挙を左右するのは、「福音派」と呼ばれるキリスト教の一派であると言われている。

この「福音派」の信者をいかに獲得するのか?で、大統領選の行方が決まると言っても過言ではない、というのがこれまでの大統領選でもあった。

大統領選にまで影響を及ぼすほど、キリスト教は米国文化の根本だとすれば、このようなMVは宗教関係者以外であっても不快感を持つだろう。

まして今から34年前の話だ。

CMとは関係がないとはいえ起用したタレントのMVが、このような内容であれば、今よりも激しい、ボイコットがあってもおかしくはない(と、想像できる)。

ペプシのような飲料水メーカーであっても、生活者からの商品ボイコットが起きるということは、怖いモノなのだ。

まして相手は、米国の大統領選を左右する団体を中心に、米国文化を創ってきた宗教団体なのだ。

ペプシのように、宗教や思想等を問わずにファンがいるからこそ、中止という判断をせざる得なかったのだろう。

そして34年という時間の経過は、人種差別が根強く残っている地域があるとはいえ、表面上は差別的なことが禁じられるようになり、逆に人種やLGBTQの人たちに対する差別的なことがあった事実を受け入れなくてはならない、ということになってきている。

その反省という点で、再放送ができるようになったのかもしれないし、主人公であるマドンナ自身が当時ほどの人気を獲得していない為、社会的影響が少ないと考えたのかもしれない。

もしかしたら、マドンナが現在英国で生活をしている、ということも関係しているかもしれない。

これらはあくまでも、私個人の想像の部分だが、国の文化によって、「CM打ち切り」の理由がそれぞれ違うのだな~と、改めて感じたのだった。

我が家にテレビが無くなってから、10年以上になる。

その間、テレビCMそのものが見られない、という環境になっていたのだが、最近随分面白いCMをYouTubeで見ることが増えた気がしている。

その一つが、広島県観光連盟のCMだ。

広島県観光連盟のCMは、広島出身のPerfumeが広島弁のナレーションと楽曲を使い、以前から人気観光スポットだけではなく、今まで注目をされてこなかった自治体の魅力を伝えるような内容になっている。

CMそのものは、「コロナ禍」での行動制限が解除されてからなので、YouTubeでの公開も今年の初夏位からということになる。

広島観光連盟:「やっぱ広島割じゃ」

おそらくこのような地方自治体CMの先駆けとなったのは、宮崎県小林市の移住促進PRだと思う。

宮崎県小林市:移住促進PR

ある外国の男性が、小林市ののどかな風景を見ながら市内を散策する、という内容のCMでフランス語を話しているのかと思いきや、実は小林弁で話をしていた、というオチがあるCMで話題になった。

10年ほど前から、地方自治体がこのようなCMをつくるという発想はなかったのでは?と思うのだが、今地方自治体が積極的に地域活性化の為に様々なアイディアでCMを制作し、YouTube動画として公開するようになってきている。

もちろん、テレビCMとしてテレビでも放映されているはずなのだが、全国ネットでテレビで放映するとなると相当の費用が必要になるはずだ。

それがYouTubeとなれば、放映する為の費用が変わってくる。

その理由を説明するまでもないだろう。

実は、もう一つ気になったCMがある。

一般社団法人軽自動車協力連合会のCMだ。

軽自動車協力連合会:日本の原動力、軽自動車、リレー篇

車のCMというのは、昔も今もメーカーがするものだ、と思い込んでいたらメーカー各社の軽自動車が登場し、「あれ?」と思い注目をしたのが始まりだ。

海外では「小型車」はあっても「軽自動車」という、分類は無いといわれている。

その中でも「軽トラ」という発想は、日本独特で最近では海外人気が高まっている、と言われている。

ベストカーWeb:アメリカの牧場でも大活躍⁉現地で軽トラ&軽バンが人気な理由

このような世界的評価の高まりもあり、日本ではセカンドカー扱いとなっている軽自動車の魅力と現状を伝える、という内容のCMを関連団体が制作をし、YouTubeにあげているのだ。

テレビのように、具体的な購買層を限定しないYouTubeだからこそ、幅広く「軽自動車の魅力と現状」を伝えることができる、という判断があったのでは?という気がしている。

その軽自動車繋がりで面白いと感じたCMが、ヤマハ発動機の「Field Born」だ。

ヤマハ発動機:Field Bron Vol.1 人をつなぐモビリティ

こちらはあくまでも企業CMなので上述した2件のCMとは違うのだが、タイトルにある通り「今の社会的問題を自分たちはこう考え・解決したい」というものが伝わってくる内容だ。

このような内容は、テレビCMでは時間的制約や飛ばされる可能性も高い為、テレビの中では流しにくい。

飛ばされるのはYouTubeでも同じだが、「テレビCM候」というつくりではない為、何かのドキュメンタリーのような感覚で見ることができる。

テレビ局で流すテレビCMを、否定するわけではない。

ただ、個性的でメッセージ性がある内容は、YouTubeという場所に代わりつつあるのでは?という、ことなのだ。

テレビ局で放映してもらう費用を、制作費に充てる事で面白く興味深いCMをYouTubeを利用し、(あわよくば)チャンネル登録をしてもらうことで、固定的なファン獲得をしたい、そんな企業や自治体、団体が増え始めていると実感している。

2月16日から公開された日清の「どん兵衛」のCMが、話題になっている。

現在の「どん兵衛」のCMのシリーズは、5、6年ほど前から始まったのでは?という気がしている。

ドラマ「逃げ恥」の主題歌「恋」で、一躍世間に知れ渡った星野源さんが起用された、ということで話題になったCMのシリーズだからだ。

そしてこの日清「どん兵衛」のCMも、人気シリーズとなっていった。

その人気シリーズのCMが終了か?ということで、話題になっているのだ。

日清どん兵衛:さよなら、どんぎつねさん

以前から、日清のCMの評価は高く「Hungry?」というCMは、CMのカンヌと呼ばれる「カンヌ国際広告映画祭」で、グランプリを受賞している。

日清食品:1993年カンヌ国際広告映画祭でグランプリを受賞

「どん兵衛」のCMも、日清食品らしさを感じさせるユーモアのあるCMシリーズだった。

そのCMが終わってしまうのか?と思うと、残念な気がしないわけではない。

半面このCMの最後、老夫婦が去っていく狐の姿を見ながらつぶやく「だましていたのは、狐ではない」というところが、個人的に気になる点でもある。

最後のセリフが「マーケティングだ」だからだ。

マーケティングという仕事は、別に人(=生活者)を騙すために、企業が行っているわけではない。

逆に言うと、マーケティングをしっかり行ってきた企業だからこそ、このような自虐的なセリフが、堂々と言えるのでは?ということなのだ。

生活者が今どんな感覚で、日々の生活をしているのか?

夢を語るばかりで、現実を見ないような広告をたくさん作り続けても、受け手となる生活者は空々しさを感じるだけでは?という警告もあるだろう。

時には、生活者の気持ちを逆なでするような(=炎上するような)広告もある。

「生活者に寄り添う」という、自己満足で完結しているような広告は、面白くもなければ、生活者の印象には残らない。

マーケティングの中の4P(=価格・売り場・製品・プロモーション)の内、プロモーション以外がしっかりできていたとしても、最終的には受け手となる生活者からの共感や惹きつける何かを持っていなければ、マーケティングができているとは言い切れない。

そして皮肉なことに、日本の企業は「製品が良ければ」とか「価格が安ければ」、「人目を引くような目立つ広告なら」商品やサービスが生活者に受け入れられると、勘違いしてしまっている企業が少なくない。

特にここ10年くらいは、このような傾向が強くなっているのでは、という気がする時がある。

勿論、若い世代の人たちには、このようなマーケティングの在り方に、疑問を感じている人たちもいるように感じている。

マーケティングとは、即物的に「売るためのknow-how」を提供するものではない。

「売れればよい」と考えるのであれば、それは生活者を騙してでも、目先の売り上げに邁進しすればよい、ということにもなってしまう。

「今やそんな時代ではない」ということも、この「どん兵衛」のCMは言っているのかもしれない、と感じたのだ。

お知らせ:諸事情により、ブログの更新が数日できません。

次回再開は週明けになります。