お盆頃になるとTVなどで心霊番組や心霊コーナーが増えてきたりしますが、最近はYouTubeなどで公開されている投稿動画がよく使われてますね。

お盆頃になるとTVなどで心霊番組や心霊コーナーが増えてきたりしますが、最近はYouTubeなどで公開されている投稿動画がよく使われてますね。情念などの心理的なおどろおどろしさにゾッとするというよりは、カメラを振ったら最初はいなかった人(物)が映ってる等の“どや!怖いやろ的な動画”が多く、時代とともに“心霊現象やお化け”に対する怖がり方にも変化があるようです。

さて京都伊勢丹の美術館「えき」では「奇々怪々 お化け浮世絵展」が開催されていましたので、暑い夏には涼しい美術館で身も凍る絵を見て涼もう!ってことです。

展示作品は約100点とかなりのボリュームで展示されており、見応えのある浮世絵展でした。浮世絵をまともに見たことがない当方にとっても浮世絵をじっくり見るいい機会となりましたよ。

この浮世絵展って「お化け浮世絵展」って展覧会名ですからファミリー向けに軽く作られているのかと錯覚しますが、実際は本格的な浮世絵展でした。もちろんファミリーでも楽しめそうでしたけどね。

「怪談話を描いた浮世絵」「妖怪を描いた浮世絵」「百物語の浮世絵」などは漫画のようでもあり、イラストのようでもあり、絵画を見るような感覚になります。

左:歌川国芳「木曾街道六十九次内 追分 おいわ宅悦 右:歌川国貞「東海道四谷怪談」

浮世絵は本来庶民が楽しんだものと言われていますが、江戸文化の自由度と遊び感覚は凄いなぁと思いましたよ。“絵を描いて、版を彫って、色を付けて刷る”長い工程での匠の技も凄いのですがね

今の時代の画家さんやイラストレータの作品にも浮世絵からの影響を感じるものが多数ありますが、何人もの浮世絵師の複数の作品を一気に見ると“起源はここにあったのか”なんて感じのするものもありました。

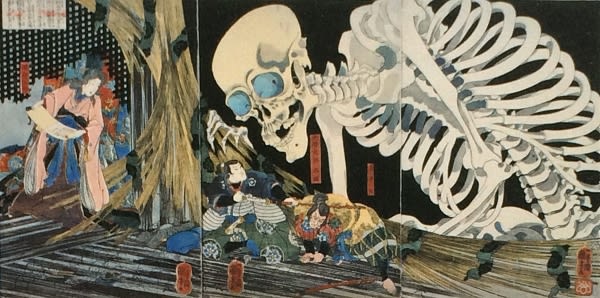

左:歌川広重「平清盛怪異を見る図」 右:歌川国芳「相馬の古内裏・滝夜叉姫と大骸骨」

左の絵の雪化粧は全て骸骨のパーツで描かれています。妖怪を描いた浮世絵を見ていると、水木しげるや荒俣宏を思い出しますね。

浮世絵を見ながら“アラマタコリャマタ”とつぶやきそうになる作品も多かったですよ。

猫の集団が巨大猫の顔を形成している絵ですが、江戸の頃からこういうデザインのものがあったようです。

猫の集団が巨大猫の顔を形成している絵ですが、江戸の頃からこういうデザインのものがあったようです。右の「蟾蜍(ヒキガエル)に乗った児雷也」は江戸時代の絵物語に描かれた架空の忍者だそうで、妻は「蛞蝓(ナメクジ)の妖術を使う綱手」、宿敵は「青柳池の大蛇から生まれた大蛇丸」ってこれは漫画の「NARUTO-ナルト-」に出てくる“伝説の三忍”やんか~。

左:歌川芳藤「五捨三次之内 猫之怪」 右:月岡芳年「美勇水滸傳・児雷也」

さて、本当に怖いのは肉筆画が掛け軸になっている幽霊画でしょうか。どこか影が薄く、恨めしそうな顔でにらんでくる足のない女の絵。

当方なんかの世代には「因果応報」なんて言葉が心の片隅にあって生きている中で無意識に歯止めになっていることがあるのだけど、そのうち「因果応報」なんて言葉は死語になるかもしれないね。