今年の大河ドラマの『おんな城主 直虎』は、まだ人物設定や時代背景が分かった段階で、これからドラマはどう展開していくのか...といったところでしょうか。

今年の大河ドラマの『おんな城主 直虎』は、まだ人物設定や時代背景が分かった段階で、これからドラマはどう展開していくのか...といったところでしょうか。滋賀県彦根市は江戸時代からの井伊家のお膝元になりますが、井伊直政が関ヶ原の合戦後に近江国佐和山城主となるのは直虎の死後のことですから大河ドラマの舞台になることはないかもしれませんね。

井伊家は今も家系が続いている名家だとはいえ、知ってる名前はというと戦国時代に「徳川四天王」に数えられた『直政』と、「桜田門外の変」の『直弼』ぐらいしか聞き覚えがないのが実際のところです。

しかも井伊家には直政を初代とする系譜と、それ以前の代(現時点の大河ドラマの登場人物等)をカウントする系譜があってややこしい。一般的には彦根藩「直政」からの系譜で語られることが多いようではあります。

井伊家のご当地彦根市では昨春より「井伊家ゆかりのふく福めぐり」と題して16社寺が参加するイベントが開催されています。

中には“井伊家ゆかり”の程度はよく分らない寺社もありますが、彦根藩の領地(または近隣)にあった寺社といえると思います。

16寺社には既に参拝を済ませているところもありますが、“寝弘法”を見たかったこともあって大師寺へ訪れることにしました。

大師寺は通称「彦根駅前の弘法さん」と呼ばれるだけあって、JR彦根駅から駅前の大通りを歩いてすぐの住宅地にありました。

地元では「駅前の弘法さん」と親しまれている寺院ですから弘法大師空海の真言宗の寺院で、山号は「真浄山」となっています。

寺院は開山の新しい寺院で、昭和9年に「真浄法尼」という尼僧が開山されたとされています。

真浄法尼は92歳で入寂するまで宗祖を務められたそうで、山号には宗祖の真浄法尼の名を冠っているようです。

現在の住職さんの話では真浄法尼は非常にスピリチャルな方だったそうで、横たわり仮死状態になって弘法大師様のご託宣をお聞きになったという逸話が伝わります。

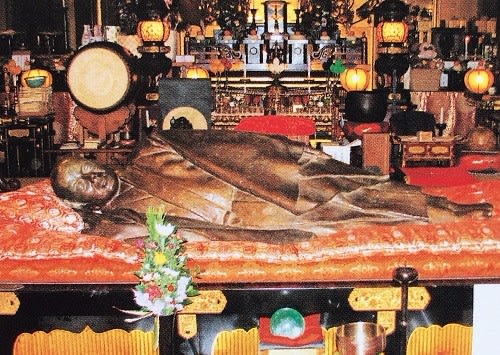

真浄法尼の入寂後に、ご託宣を聞く姿を像として現そうとしたのですが、女性が横たわっている像というのはどうかということもあって「寝弘法さん」の像が造られたようです。

またこの寝弘法さんの頭の部分には京都の東寺から分けられた仏舎利が奉納されているとのことですから、東寺とのつながりが深いようです。

なぜ歴史の浅い寺院でそのようなことが可能だったかは、真浄法尼のご託宣を聞いている姿に立ち会った東寺の僧侶が本物だと認めたことによるとされています。

「寝大師}・・・観光パンフレット

釈迦が入滅する様子を現した涅槃仏の像は写真では見たことはありますが、お坊さんが横たわっている像というのは聞いたことがありませんでしたし、他にはほぼないとのことでしたので珍しい像ということになります。

大師寺の御本尊は「弘法大師坐像」で脇仏には「不動明王像」が祀られていて、弘法大師像は開山時に作られた仏像のようですが、不動明王像は江戸中期の作ではないかということです。

元々祀っていた寺院が廃寺になってしまい、大師寺にやってきたとのことです。

右手には開祖「真浄法尼坐像」が祀られていて、この仏像は“最後の仏師”とも呼ばれた西村公朝の作だそうです。

東寺から分けられた仏舎利といい、西村公朝作の仏像といい、小さくて新しい寺院ではありますが、見所の多い寺院だと思います。

さらに驚いたのは内陣にかけられた涅槃図です。

ご住職さんに聞いてみると昭和の作ではあるが、描いた人は専門家ではなく別の寺院のお坊さんだとのことです。

とはいえ、素人に描けるレベルではない涅槃図ですので興味を持って眺めていましたが、端の方には巻貝・二枚貝などの貝類やカワウソの姿が描き込まれています。

虎や象などかつて海外にしかいなかった動物は、昭和の作でありながらも古い涅槃図のデフォルメされた姿で描かれていますので、涅槃図の様式を用いています。

“涅槃図に細かなルールは決まっておりませんので描く人の想いによって描かれるものは変わります。”とはご住職さんの言葉。

狭い境内には「四国八十八ヶ所のお砂踏み」があって、金剛峯寺から始まって八十八番まで歩いて行くと、最後は奥の院になります。

簡易的なお遍路の満願成就ということでしたが、いつか空海の足跡を辿ってみたいですね。

また大師寺には一箇所七福神があり、手水舎にも七福神が祀られています。

七福神は境内からは斜めにしか見えませんが、本堂から見ると一列に並ぶ姿が見えてなかなか壮観な光景でした。

七福神の間には何とアサヒ・スーパードライの石像が供えられています。

これは冗談なのかどうかは分かりませんが、珍風景ではありますね。

ところで大師寺には何ヶ所かに「紋」がありましたのでこれは何の紋なんだろうと調べてみたのですが、どうやらこの紋は東寺の紋(東寺雲)に近いものと思われます。

東寺の仏舎利を頂いた縁があって寺紋が東寺雲になっているのかと考えると納得がいきます。

大師寺のご住職は大変気さくな方で、当方の脈絡のない質問の数々に丁寧に答えて頂き感謝しております。

本堂で話ている間にも地元の方らしき方が参拝に入ってこられてましたので、地元で親しまれているお寺なんだろうなと感じる寺院でした。