仏教の教義はよく分らないままに寺院参拝を続けているのですが、日本の仏教を大きく分けるとすると「奈良時代の南都六宗」「平安時代の真言宗(空海)・天台宗(最澄)」「鎌倉時代の浄土宗(法然)・浄土真宗(親鸞)・臨済宗(栄西)・曹洞宗(道元)・時宗(一遍)・日蓮宗(日蓮)」となると思います。

仏教の教義はよく分らないままに寺院参拝を続けているのですが、日本の仏教を大きく分けるとすると「奈良時代の南都六宗」「平安時代の真言宗(空海)・天台宗(最澄)」「鎌倉時代の浄土宗(法然)・浄土真宗(親鸞)・臨済宗(栄西)・曹洞宗(道元)・時宗(一遍)・日蓮宗(日蓮)」となると思います。その中で禅宗(ZEN)と呼ばれる仏派は臨済宗・黄檗宗と曹洞宗になるのですが、同じ禅宗でありながらその違いは何なんでしょうか。

イメージとしての臨済宗は、“京都五山や鎌倉五山”に代表されるように幕府や武士の信仰を集めていたように感じます。実際に臨済宗の本山と呼ばれる寺院には“庭園や障壁画”などの“わびさびと絢爛さ”が両立しているような寺院が多いと思います。

それに対する曹洞宗の本山とはどんな寺院なのか?という疑問もあって曹洞宗の大本山「永平寺」への初めて参拝に訪れることにしました。

門前町に入ると食べ物屋さんやお土産屋さんが駐車場へ呼び込もうと次々と招き入れてくれます。

大半のお店では一旦駐車料を取った後、店で買い物や食事をするとキャッシュバックしてくれるシステムになっていました。少し得した気持ちになる面白いシステムです。

門前町を抜けると、巨大な石標が見えてきていよいよ参拝開始ということになるのですが、永平寺はアクセスのいい場所ではないのにも関わらず、想像以上の参拝客の方が来られています。

それだけ永平寺という寺院は著名な寺院であり、訪れてみたくなる寺院なのかもしれません。

参道の前に建てられた石標には「杓底一残水、汲流千億人」と彫られていて、この言葉には“一杓の水でも元の川に流れることによって、多くの人々が恩恵にあずかる”という意味があるそうです。

この言葉は曹洞宗の開祖である道元禅師の言葉とされています。道元禅師は14歳の時に比叡山延暦寺で出家し、24歳の時に中国・宋で4年間禅を学び「正伝の仏法」を受け継いで帰国されたと寺の案内にあります。

34歳の時には京都に興聖寺を建立して禅を広めていったそうですが、旧仏教宗派からの風当たり(迫害)が強くなってきたため、福井県へ移り永平寺を建立したとされます。

鎌倉時代の新しい仏教宗派には旧仏教派からの何らかの迫害があったようですが、国家権力と結びついた感のある臨済宗と山へ隠遁した曹洞宗の違いはZENに対する考え方の違いになるのかもしれません。

参拝者は通用門から入場して「吉祥閣」という信徒や参禅者・参拝客のための研修道場へと入ります。

ここで若い雲水の方より境内図を指し示しながら寺院の説明や参拝時の注意事項などを聞きます。

「傘松閣」という156畳敷の大広間の天井には230枚の花鳥図がはめ込まれていましたが、絢爛さを感じるのは寺院の中でここだけです。

「絵天井の大広間」がある傘松閣は昭和5年に建築され、平成6年に改築されたといいますから比較的新しい建築物になります。

ここから先へ進んでいくと、かなりの驚きを感じます。

永平寺は禅道場の色合いが強く、修行の場でもあるのですが、ここには2つの世界が共存していました。

一つは禅道場としての修行の場としての雲水の日常があり、もう一つはそこに参拝者(観光客)が物見遊山で歩いている。

このような寺院は始めてでもあり、違和感を強く感じてしまいます。

しかし、物見遊山の気分もここまで。これより先には緊張感のある禅寺の空気が満ちてきます。

「文殊菩薩」が祀られた僧堂は座禅の場で、日々雲水の方がここで座禅修行をされている場所です。ここが曹洞宗の只管打坐(しかんたざ)の修行の場なのでしょう。

壁に向かって黙々とひたすら座り続けて自分と向かい合う姿が想像されます。

さて、寺院内は全て回廊と階段でつながっているため室内のみを歩くのですが、若い雲水の方の姿をあちこちで見ます。

髪を剃って黒い僧衣を来ておられるので若く見えてしまうのかもしれませんが、20代前半か、もしかすると10代の方も居られるように見えます。

その年齢で禅道場のストイックな修行を行えることにまず感心しますが、どの雲水の方を見てもキリッと引き締まった表情をされていて余分なもの削ぎ落としたかのような印象を受けました。

廊下を歩いていって法堂の近くまでくると、雲水の方が合掌して“こんにちわ、これから法要が始まりますのでよろしかったらお参り下さい。”と声をかけて下さいました。

法堂では「盂蘭盆施食会(うらぼんせじきえ)」というお盆供養の法要を営まれています。永平寺の盂蘭盆は旧暦のお盆に先祖供養されていたのですが、偶然とはいえ貴重な経験をしました。

堂内には50~60名の僧の方が読教されている声明の美しさに神妙な気持ちとなり、最後に響き渡る“磬子・リン・妙鉢・太鼓”の美しい響きに聞き惚れてしまいます。

法要が終わると法話を聞かせてもらい、法話の終了後にはご焼香までさせていただきました。

永平寺の御本尊が祀られているのは「仏殿」で、ここには御本尊の「釈迦牟尼仏」と過去を表す「阿弥陀仏」、未来を表す「弥勒仏」の三尊が祀られていました。

また堂内の欄間には禅宗の逸話を図案化したとされる12枚の彫刻がはめこまれています。

逸話の内容は分からないものの、その細かい細工は実に素晴らしい出来だと思います。

この仏殿を出た頃から回廊に雲水の方の姿が多くなってきたのですが、これは食事の準備が整ってきたからだったようです。

食事の合図をする雲板(鉄の板)のところでは合図がきたら鳴らすべく雲水の方が雲板に手を添えて待機されています。

雲板を叩かれた時はビックリしてしまうような大きな音がして、音と同時に雲水の方が次々と廊下を歩いていかれます。

食事を作られるのは「大庫殿」という典座になるようです。

禅宗では食事も排泄もお風呂も全て修行。つつましい食事を音も立てず、ただ黙って食されている姿が想像されます。

大庫殿に祀られているのは「韋駄天像」。

韋駄天の足の速さで食事を運ぶようにということなんでしょうかね。

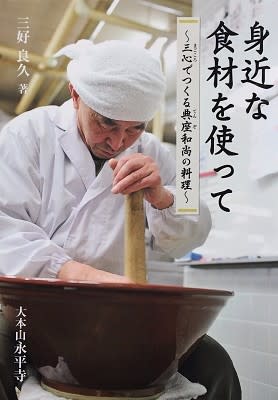

また、大庫殿には長さ4mほどもある巨大なすりこぎ棒が置かれています。

このすりこぎ棒をさすると料理上手になるといわれていますので、さすってきました。

さらには、料理上手を目指して永平寺の典座和尚の料理本まで買ってしまいました。これで料理上手を目指します(妻が)。

永平寺には江戸時代に再建された山門があり、廊下伝に山門の下へは入ることはできるのですが、入出門は出来ません。

山門は住職だけが通ることができるとされ、修行僧は2回だけ通ることが出来るようです。一度目は修行のために上山する時、もう一度は修行を終えて下山する時。

永平寺には毎年100人ほどの修行僧が入門を求めてやってくるといい、永平寺で修行する僧は200数十名の修行僧が厳しい修行に励んでおられるのには驚きました。

もう一つ入門することのできない門に「唐門」があります。

勅使門として皇室の使者が来られた時にこの門から入門されるそうです。それもあって壁は格式のある五本筋塀となっています。

この唐門の石段の横には凄まじいエネルギーの大きな杉の木が見られます。

根っこの部分に巨石を挟むようにして2本の杉が生命力の溢れた命のパワーを見せてくれます。

永平寺近くには「玲瓏の滝」という滝があるようでしたので立ち寄ります。

落差は15mくらいでしょうか。この滝は、真っ直ぐに落ちている滝と筋状に流れる滝に分かれているようでした。

永平寺は近代的な建物と古い堂宇が回廊や階段でつながってはいますが、やはり厳しい修行道場であるという印象を強く感じます。

“そんな修行の道場を雲水たちが行き来する中、参拝客がウロウロと歩いている。”この異空間のような違和感は強烈でした。

同じ時間に同じ場所にいながら全く時間の進んでいく速さが違うといったらいいのでしょうか。雲水の方々と一般参拝者が違う速度の時間の中にいるような感じさえします。

また堂内にいると人が多いので忘れがちになりますが、縁側などから周辺の山々の景色を見た時に“この寺院は寂寥たる山の寺院”なんだと思い出すことにもなります。