アール・ブリュットとは“正規の美術教育を受けていない人が自発的に生み出した、既存の芸術のモードに影響を受けていない作品”のことをそう呼び、障がい者の創作活動を限定した言葉ではありません。

アール・ブリュットとは“正規の美術教育を受けていない人が自発的に生み出した、既存の芸術のモードに影響を受けていない作品”のことをそう呼び、障がい者の創作活動を限定した言葉ではありません。ボ-ダレス・アートミュージアムNO-MAで開催中の展覧会「GIRLS 毎日を絵にした少女たち」に登場する3人の女性はまさしくアール・ブリュットの定義に当てはまるような方々といえます。

3人の女性、1913年生まれの塔本シスコさんは50歳の時、1916年生まれの仲澄子さんは90歳になってから。1914年生まれの犬方ゑいさんは82歳で絵を描き始めたといいます。

大正生まれの3人の想像と追憶の世界には、彼女たちの憧れの世界とノスタルジックな日本の風景が溢れ出さんばかりです。

塔本シスコさんは、今年2月にびわ湖大津プリンスホテルで日本・中国の31名の作品を集めて開催された「日本と中国のアール・ブリュット 共融地点」にも展示されていた方です。

個人的にはもう一度見てみたかった作家でしたので、今回の企画は願ってもないいい機会です。

案内文によると、シスコさんは50歳の頃に画家である息子が描いた100号の絵画の表面の絵の具を包丁で切り落とし、上から自己流の絵を描き始めたとあります。

その絵は日本的の情景を描きながらも、熱帯的でもあり、素朴でもある美しい色彩の絵だと思います。

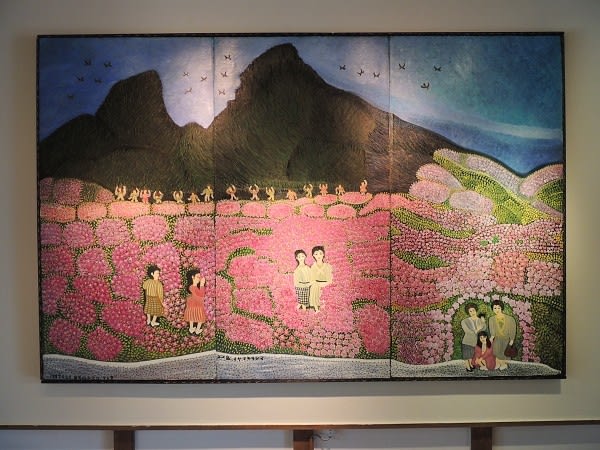

「ネコ岳ミヤマキリシマ」(1989年、ダンボール・油彩)

大正生まれにも関わらず、“シスコ”と奇妙な名前が付いているのは、父が若い頃、サンフランシスコへ行くことを夢見ていたことにちなむそうです。

1900年代はカリフォルニア州へ移民する日本人が多かったとはいえ、自分の娘の名前にしてしまうのですから余程の憧れがあったのでしょう。

「絵を描く私」(1993年、カンヴァス・油彩)

「私の窓からの眺め」(1995年、ダンボール・油彩)

今回の展覧会で塔本シスコさんの展示は、一階のフロアーから階段にかけてになります。

和装の人形や粘土細工、拾ってきた空き瓶に描いた作品など展示作品についても見応えは充分です。

2階の和室は表替えされた畳の良い香りが漂う中に仲澄子さんの作品が展示されていました。

澄子さんは90歳になって絵日記を描き始めたといいますが、その動機は遠い昔のことを、子供や孫、ひ孫に伝えておきたいという気持ちだったそうです。

「糊の跡」(1997年、カンヴァス・油彩)

2階の広縁には「すみばぁちゃんの思い出日記」と題して、絵日記を語りと音楽でつなげた映像のコーナーがありました。

昭和生まれの当方と大正生まれのすみばぁちゃんの幼年期は当然ながら共通点はありませんが、幼い頃の楽しかったこと・怖かったこと・小さな冒険など、昭和の時代の幼年期を思い出してホロッとくるようなノスタルジーには共通する部分があるように感じます。

「おどり」(1998年、紙、クレヨン)

映像の中には兵隊さんへの淡い恋心を描いたものや、大東亜戦争の辛い経験を描いたものがあります。

3人の作家に共通して言えるのは、戦争を経験して戦争の悲惨さ・無意味さを知っていることなのです。

当時、散々苦労されたことと思いますが、すみばぁちゃんの晩年は、子供が5人に孫が10人、ひ孫が11人と幸せな晩年だったようです。

3人目の犬方ゑいさんの展示は蔵の中です。

旧家を改造したNO-MA美術館の中でも、離れにある蔵の中での展示は毎回楽しみにしています。

ゑいさんは82歳で絵を描き始められて、動物や家族・旅行先の風景などを思うがままに描かれています。

「山の中のトラの親子」はゑいさんの孫にあたるイラストレーター・ヒジカタクミさんとのコラボレーションユニットで描かれた絵で好感が持てます。

「山の中のトラの親子」2014年、NEKOKONO(犬方ゑい+ヒジカタクミ)

ゑいさんは高齢になってからも、ゲートボールやカラオケに精を出し、99歳まで自転車に乗っていたという元気なおばぁちゃんで、愛煙家でもあったといいます。

また、地元の仮装大会では水戸黄門に扮装したり、18番の「どじょうすくい」を踊ったりとサービス精神旺盛な方でもあったようです。

蔵の中にはたくさんの絵がありましたが、気になったのは次の絵です。

両岸に満開の桜が咲く川にいるのはコウノトリ?

今でこそコウノトリが人工繁殖を経て野生復帰した姿が見られるようになっていますが、1971年には野生のコウノトリは絶滅しています。

大正生まれのゑいさんにとってはコウノトリが身近な野鳥だった頃の日本が記憶に残っているのでしょう。

「お花見」

大正・昭和・平成を生きた3人の少女と、昭和・平成・○○(次の元号、その次の元号も)を生きる当方とは時代は大きく違い、経験したことも違いますが、どこかに共通点があるかもしれません。

西暦でいえば20世紀から21世紀を生きた人という表現ができますので、同じ時代に生きた人同士ともいえますね。

図録