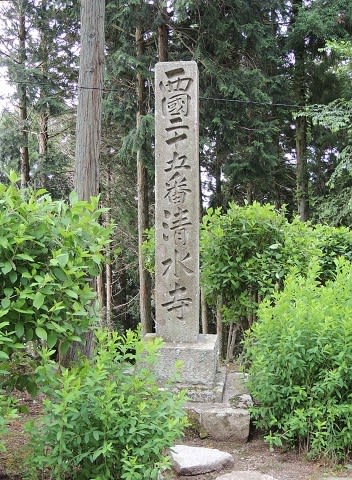

「清水寺(播州清水寺)」

「清水寺(播州清水寺)」この寺院も西国三十三所の札所らしく、山上の難所(標高約500m)に寺院はあります。

高速道路を降りると山村が続き、道端には“窯元”の看板がいくつか見える。

「丹波立杭焼」の窯元だと思いますが、道中には「兵庫陶芸美術館」へ向かう道の看板があり、陶芸の郷の雰囲気が感じられる。

この界隈には道沿いに川は見えないものの、「信楽」の山村の風景を連想させます。

「みつばち牧場」という養蜂場の近くから林道に入りますが、くねくねと曲がった道が続き距離も長い。

麓に登山口がありましたが、歩いて登るとすると、かなり難所の寺院に思われます。

朝早めの参拝だったこともあって、山の木々から聞こえてくる小鳥の囀りは、何ともにぎやかなもので、その声の聞き分けすら出来ないにぎやかな状態でした。

清水寺は西国三十三所巡礼の第25番札所で、今より1800年前に印度の僧:法道仙人が御嶽山(標高:793m)に住まわれ、鎮護国家豊作を祈願されたのが始まりとされます。

627年には推古天皇の勅願により根本中堂が建立、725年には聖武天皇の勅願により大講堂が建立されたと伝わる天台宗の寺院です。

朱色が鮮やかな仁王門は1980年の再建。

かつてあった仁王門は昭和40年の台風によって崩壊してしまったようです。

その年(1965年)は3つの台風が相次いで上陸して暴風・大雨で大きな被害があった年だったようですね。

金剛力士像は、岡倉天心に従事した奈良の仏師:菅原大三郎の大正10年の遺作だそうです。

近代の仏像はデフォルメを抑えたバランスの良さと、細かく丁寧な細工が多いように思います。

西国三十三所札所には「清水寺」が2つありますが、京都にある第16番札所の「清水寺」ほどではないにしろ、参拝者が多いのは西国三十三所の札所ゆえかと思われます。

参道の土産物屋さんも開いていない早い時間にも関わらず、次々と人が来られるのには少し驚きを感じつつも放生池に面した手水舎で心身を清めます。

大講堂は1913年(大正2年)の山火事により焼失。1917年に当山上の材木(杉材)によって再建された建物のようです。

御本尊の「十一面観音菩薩」と脇士の「毘沙門天」「地蔵菩薩」が祀られており、ここが西国三十三所の札所となります。

間口九間(約16m)の大講堂の内陣まで入ると、御本尊の「十一面観音菩薩坐像」の姿がある。

大講堂が山火事で焼失していますから御本尊は再建後の仏像になるかもしれませんが、お線香を焚いて対面させていただきました。

西国三十三所パンフレットより

大講堂から清水寺の本堂にあたる根本中道への道に鐘楼がありました。

この鐘楼は1913年に山火事で焼失し、1919年に再建されたとされます。

この鐘楼は「開運の鐘」と呼ばれていて、実際に撞くことができます。

階上にある梵鐘を撞くのは初めての経験で、中にある階段を登って鐘を撞かせていただきましたが、これは滅多にない経験が出来てありがたいことです。

根本中堂は627年に推古天皇の勅願で金堂として建立されましたが、他の堂宇と同じく大正2年の火災で焼失してしまい、大正6年に再建されています。

寺院参拝の時に、長い石段の先に堂宇が見える光景を見ると心が踊りますね。

根本中堂に祀られているのは御本尊「十一面観音菩薩」、脇士「毘沙門天王」「吉祥天女」となり、大講堂の3尊とは1尊が違っています。

本尊の「十一面観音菩薩」は、開山:法道仙人の一刀三礼の秘仏となっており、大正2年の炎上の際には自ら避難したという逸話が残されています。

後白河法皇により創建されたという常行堂の跡地には「地蔵堂」が創建されています。

昭和12年の創建といいますから、清水寺は生きているかの如く、新しい堂宇が創建されているようです。

ところで、清水寺がなぜ清水という寺号が付いているかの由緒の地がありました。

それは開山:法道仙人が水神に祈って湧水した霊泉「滾浄水(おかげの井戸)」が清水の由来になっているそうです。

この井戸をのぞきこんで自分の顔を写したら「寿命が3年延びる」と言い伝えられているようですので、のぞいてみます。

もしこの井戸が寿命を延ばす御利益ではなく、自分が死ぬ時の顔を写すものだったら...などと怖しいことを想像しそうになる神秘的で、鏡のような水面に映るもう若くはない自分の顔を見てしまいました。

清水寺に入山してからずっと気になっていた小鳥の囀りでしたが、複数のキビタキの声が聞こえる方向へ行くと、運良く一瞬その姿を見せてくれました。

鳥用のカメラは持参していませんでしたので写真は撮れませんが、しばらくバード・ウォッチングの時間を取ることにします。

声は聞こえるものの、高い木ばかりですので姿は視界には入らず。

結局、姿が見えたのはキビタキとヤマガラだけでしたが、野鳥の濃度の高い場所だなぁということは実感できます。

最後に訪れたのは「大塔跡」。

1157年に平清盛の聖母と伝えられる祇園女御の建立で、かつては本尊として「五智如来」を祀っていたとされます。

明治40年(1907年)に焼失し、大正12年(1923年)に再建されたものの、昭和40年(1965年)の台風で大破してしまったようです。

現在残っているのは敷石のみで栄華の跡形もありません。

駐車場へ戻る途中に入山した時にはまだ開いていなかった「清水茶屋」が開いていましたので、展望台に上がって眼下の景観を望みます。

茂っている木々の隙間から見える景観ですが、土地勘がなくどちら方面を見ているのか分らない。

火災・台風などで何度も危機を迎えながらも、再建と続ける清水寺には再生のエネルギーがあるのでしょう。

本坊に飾られていた生花からも躍動感が感じられましたが、この大きな花瓶は地元の窯元のものかもしれませんね。