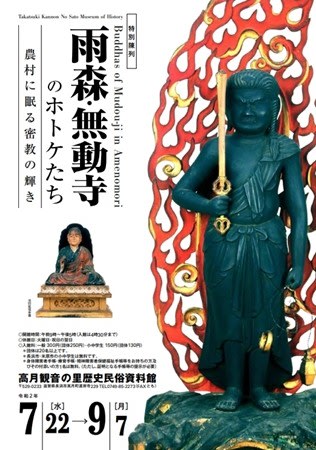

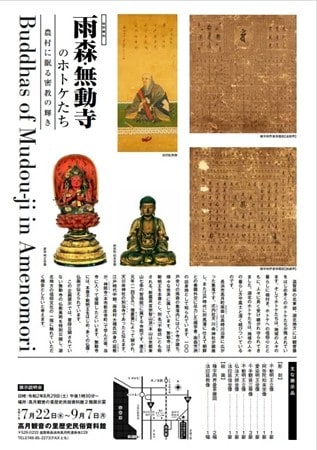

「観音の里」高月町にある「高月観音の里歴史民俗資料館」では、『雨森・無動寺のホトケたち-農村に眠る密教の輝き-』と題された特別陳列が開催されています。

「観音の里」高月町にある「高月観音の里歴史民俗資料館」では、『雨森・無動寺のホトケたち-農村に眠る密教の輝き-』と題された特別陳列が開催されています。今回特別展示されている雨森(あめのもり)の無動寺の仏像・仏画は、通常公開されていないもので、よほど詳しい人でなければ知らない寺院になります。

当方も今回の特別展示でその存在を知ったのですが、湖北には人知れず地元の方だけで守っているお寺が実に多いことを改めて感じます。

雨森集落は135世帯・402人(うち外国人13世帯・13人)とされ、様々な宗派の寺院8寺がある中で、無動寺には檀家がなく地域住民(主に真宗門徒)によって守られてきたといいます。

雨森は高月町の北東部に位置しており、己高山から山麓にある鶏足寺や石道寺を経て、平野が広がっていくような場所にあり、己高山仏教圏の影響が強かったと思われる地となります。

無動寺の御本尊は不動明王で、1455年に開山されたとされ、本山を京都の智積院とする新義真言宗智山派の寺院といわれます。

かつての無動寺は雨森集落の中心部にある「天川命神社」の別当寺だったといいますが、江戸時代中期になって雨森村出身の僧・延教が復興するまでは衰退していたのかと思われます。

それは、今回特別展示されている仏像・仏画が全て江戸期のものであることからであり、真言宗系の寺院となったのも江戸期の復興期によるものかもしれません。

特別展示は彫刻が「不動明王像(本尊・像高49.2cm)」「阿弥陀如来坐像(像高22.3cm)」「愛染明王坐像(像高26cm)」など7点を含む14点を公開。

資料館には「オコナイ神事」に使う飾り物や高月町内の遺跡から発掘された勾玉なども展示されており、高月の歴史や民族が分かりやすく展示されています。

1階では「冷水寺の十一面観音座像」「石道寺の懸仏」「宇根春日神社の神像」「黒田安念寺のいも観音」などが展示され、特色豊かな仏像や神像が紹介されている。

無動寺に興味が湧いてきましたので、雨森集落へ現在の無動寺を見に行ってみることにする。

随分と探しましたが見つからないのも当然で、村の中の細い道に石碑が並んでいて、その奥にある民家としか見えない建物が現在の無動寺です。

集落の方がかつての寺院の寺宝を祀り、守っているそうですが、他の多くの観音堂と同様に守り続けていくのは大変なことなのに、よく守られているなぁと感心します。

ところで、無動寺を探している時に迷い込んだ先に「大海道遺跡」の看板が立つ場所がありました。

「大海道遺跡」は、縄文時代後期から中世の遺跡とされており、竪穴住居・掘立柱建物を中心とした集落(ムラ)跡や、奈良・平安時代の寺院跡や館跡などが確認されているようです。

遺跡は、高月町保延寺・持寺・尾山の集落から高時川右岸に沿って約4キロに渡る遺跡群を形成しているといい、古代よりこの地に集落が栄えていたことが分かります。

己高山仏教圏には山岳信仰や白山信仰・密教が栄えたとされる一方で、製鉄や農耕など外部から入ってきた文化が相まって集落が形成されていったのかもしれません。

もちろん近くを流れる高時川の水利も切り離せない条件だったと思われます。

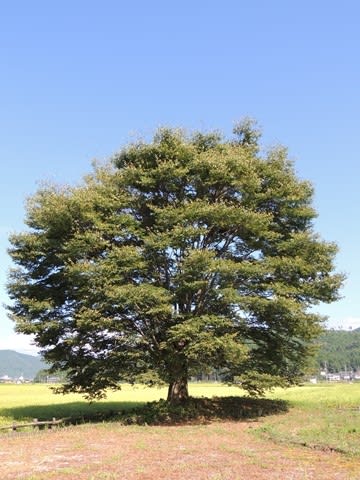

「大海道遺跡」には高槻(高月)の名を表すかのようにケヤキの木が立ちます。

“高月を歩けば、観音堂と巨樹と古墳に巡り合える”と個人的に思っていますが、巨樹は雨森集落だけでも「天川命神社のイチョウ」「雨森芳洲庵のケヤキ」「雨森・保延寺の野神さん」と出会える。

雨森集落の西側で隣接する「日吉神社/円満寺」には、「高月歴史のおくりものシリーズ」の第一回『槻の木十選』に選ばれているケヤキの巨樹があります。

円満寺と日吉神社は同じ境内地に隣接する神仏習合の寺社で、観音堂には「円満寺の十一面観音立像」が祀られている。

『槻の木十選』で日吉神社のケヤキは二本一組として選ばれており、幹周は4.3mと3.6mとされています。

日吉神社の本殿に向かうケヤキも立派に巨樹と呼べるもので、境内にはこれ以外にもケヤキの樹が見える。

注連縄が巻かれているのが日吉神社の神木のスギで、これ樹もまた見応えのある巨樹でした。

高月町の東部から西の琵琶湖方面へと向かう道中に塚を見つけたので立ち寄ってみる。

さて、野神さんか古墳かと確認すると、どうやら「父塚」という古墳でした。

説明版には“1992年の発掘調査では、古墳に伴う周濠と7世紀以降の集落(竪穴住居・掘立建物・溝等が発見された”といいます。

また“復元すると直径40m以上、前方後円墳だとすると全長60mくらいの古墳と考えられ、周濠上層からは6世紀~中世、下層からは4世紀前後と考えられる土器類が出土している”という。

父塚古墳に関しては“今後かなりの検討を要する”と書かれてあり、頂点部に稲荷神社が祀られています。

先述しましたが、高月町界隈は古墳や巨樹・観音堂があちこちに現存していることには驚くばかりです。

巨樹揃いの高月町で、大きさ・古さ・美感・風格・地域との結びつきなどから選ばれた「槻の木十選」の中でも、もっとも迫力や神々しさを感じるのはやはり「柏原の野神さん」になると思います。

正式には「八幡神社のケヤキ(野神ケヤキ)」と呼ばれるこの野神さんは何度見てもその迫力に圧倒されます。(幹周8.4m、樹高22m、推定樹齢300年以上)

高月では“農村に伝わる信仰の輝き”とでも呼べそうなものが各所で溢れんばかりの輝きを放っており、訪れるたびに新しい発見があります。

また、伝わってきたものを残していこうという地元の方々の気概に感謝致します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます