三重県津市は三重県の県庁所在地であり、人口は28万人で三重県内では四日市市の30万人に次ぐ臨海都市となり、江戸時代には藤堂家の津藩の城下町として栄えたといいます。

三重県津市は三重県の県庁所在地であり、人口は28万人で三重県内では四日市市の30万人に次ぐ臨海都市となり、江戸時代には藤堂家の津藩の城下町として栄えたといいます。三重県は伊勢神宮を始めとする「神都」の印象が強かったため、三重の寺院のことは全く知らない状態の中、津市へ行く機会を利用して寺院への参拝へ向かいました。

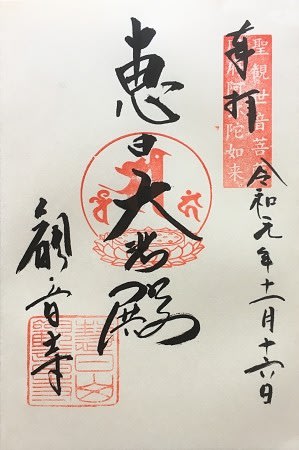

津市の市街地にある「恵日山観音寺」は、東京浅草の「浅草観音(浅草寺)」・名古屋大須の「大須観音」と並ぶ「日本三大観音」とされているようです。

浅草寺に参拝したことはありませんが、大須は訪れたことが記憶にある。しかし、津は全く初めての都市になります。

津観音は709年、伊勢阿漕ヶ浦の漁夫の網にかかった聖観音立像を本尊として開山したといい、1430年には足利幕府第6代将軍・義教の勅命により、三重塔や恵音院が建立。

1490年には「天台真盛宗」の開祖、真盛上人が観音堂において説法をされ天台真盛宗を広めたとされますが、現在は「真言宗醍醐派」の寺院となっているようです。

江戸時代の1608年になると藤堂高虎が伊予国から津藩に転封されると、“観音寺が津城の鬼門に当たる”として藤堂家の寄進によって堂宇が建立されていったといわれてます。

観音寺が明治の神仏分離令によって保護を失った津観音の境内には小学校や役場、商工会議所・銀行集会所などが建つようになり、寄席の開設など庶民の祈願所といった形に変貌していったようです。

しかし、昭和20年(1945年)に太平洋戦争の戦火により、塔頭7ヶ寺を含む41棟の大伽藍が一夜にして焼失し、国宝を含む多くの寺宝を失ってしまったようです。

ただし現在も約600点の寺宝は残されており、1968年の観音堂の再建から復興を始め、平成の時代まで再建が続けられてきています。

「仁王門」の再建は1980年。金剛力士像は昭和の仏像ということになります。

仁王門から入山すると正面には「観音堂」。

入山口の中央にあるのは「撫で石」で、四国八十八所の第六十番札所「横峰寺」から齎された石だとされ、石を撫でた手で身体の悪い所をさするとその箇所が良くなるといいます。

横峰寺は遍路の中でも最大の難所のようですので、ここで弘法大師と円を結ぶといつか参拝出来るかもしれないと思いつつ石を撫でる。

境内に入ると視野に入ってくるのは「観音堂」と「五重塔」。

写真には写してはいませんが、驚くのは参拝者の多かったことで、毎年数十万人の方が参拝する寺院のようです。

手水の龍が吐く水も勢いがあり、大きな手水鉢の水は底まで透き通ていて気持ちが良い。

寺院でも神社でも同じなのですが、手水が綺麗なところではありがたみが増すように思います。

境内で一際目を引くのは「丈六地蔵」の大きさでしょうか。

「護摩堂(1994年再建)」と比較しても大きさが分かると思いますが、半跏座の地蔵さんが境内に祀られているのはあまり記憶にありません。

護摩堂には中央に三鈷杵を持った「弘法大師」が、左に「愛染明王」右に「不動明王」に守護されて祀られています。

津観音がいつから真言宗醍醐派の寺院となったのかは不明ですが、三重県には「三重四国八十八箇所」の巡礼札所があり、真言宗の信仰が江戸期にはこの地に根付いていたのかもしれません。

津観音には三重県初の「五重塔」があり、草創期にあったとされる三重塔を偲ばせます。

五重塔は2001年に建造され、総高21m・間口奥行き3間の木造五重塔だといいます。

また、五重塔の内陣には「大日如来」「釈迦如来」「阿弥陀如来」「薬師如来」が祀られ、内陣一二柱には極彩色の「金剛界十六大菩薩」、壁面には「真言八祖」が描かれているようです。

「観音堂」の御本尊は「聖観音菩薩」で、脇侍に「毘沙門天」と「不動明王」を従えており、「伊勢の津七福神」めぐりの第一霊場としては、津観音の毘沙門天が選ばれているといいます。

また、通常非公開で天照大神の本地仏とされる「国府 阿弥陀三尊」が須弥壇の中に安置。

江戸時代の伊勢参りの参拝者が“阿弥陀に詣らねば片参宮”“津に参らねば片参り”と言われて多くの信仰を集めていたようです。

本堂の前には「「抜苦地蔵」「与楽地蔵」が独特の姿で安置されており、名前の如く苦を抜き楽を与える地蔵様ということになります。

この地蔵様は津市民の有志の方により、津市の美杉地域の木材で造られたもののようで独特の味わいのある像だと思います。

境内には「西国三十三所巡礼」の本尊石仏めぐりが奉納されており、津観音に対する信仰の深さが感じられます。

興味深いのはこのような聖域を取り巻く地域(大門の外)から漂ってくる歓楽街の空気でした。

飲食店が並ぶアーケード通りは、夜は営業しているのかもしれないが、昼の時間帯は寂れた印象が強い。

営業中の風俗店があったが、午前中から風俗に遊びにくる人がいるのかしら?と思いつつ前を通りすぎる。

津観音のある津市大門は、まさに清濁併せ飲む混沌とした町に見えましたが、津観音に参拝する人は多い。

庶民のための祈願所としての信仰と娯楽の中心としての面を併せ持った町を含めて、日本三大観音(浅草寺・大須観音・津観音)と呼ばれるのも分かるように思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます