太郎坊宮のある赤神山は古代より「神宿る霊山」として崇拝されてきたといいます。

太郎坊宮のある赤神山は古代より「神宿る霊山」として崇拝されてきたといいます。岩肌がむき出しになった荒々しい姿は、人の心を惹きつけてきた霊山の神々しさのようなものが感じられます。

赤神山は標高357mの低山ではありますが急勾配の山で、その中腹辺りにあるのが太郎坊宮こと阿賀神社になります。

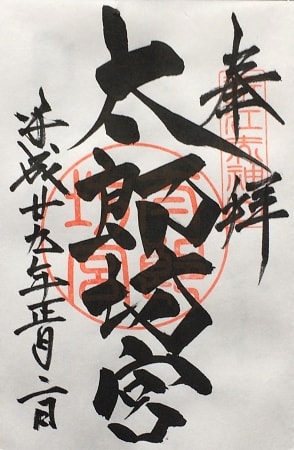

太郎坊宮(阿賀神社)は「勝利の神さま」とされていますので、ここ数年我が家では勝運を祈願するために初詣で参拝しています。

参道を歩いていくと見えてくるのは赤神山の猛々しい姿と大鳥居で自然と気持ちが高ぶってきます。

しかし本殿にたどり着くには、肌がむき出しになっている辺りまでの740段の石段登りの苦行が待っている。

途中にある成願寺から先は太郎坊宮への長い石段が続きます。

軽快に登っていく方も居られるが、大半の方は休み休みの道中のようです。

当方は息も絶え絶えで気持ちは前に進んでいるが、足の運びは遅々として進まない。

石段の最後に「夫婦岩」があり、その先が本殿となりますが、近づくにつれて人の動きが止まって人の大渋滞が始まります。

これは狭い夫婦岩を通るためとその先の本殿で参拝する人の列待ちによるものですが、実際にこの2枚の岩は高さが12mと大きな岩にも関わらず巾は80cmとひと一人やっと通れるだけの狭い空間です。

現在の本殿は江戸時代の建築とされており、御祭神は「正哉吾勝勝速日天忍穂耳大神」(マサカアカツカチハヤヒアメノオシホミミノオオカミ)。この神様は天照大神の第一皇子神にあたる方だそうです。

太郎坊宮には古代からの山岳信仰に加えて聖徳太子や伝教大師最澄も参拝したと伝わり、特に最澄は太郎坊に50余りの社殿・社坊を建立したとされていますから、神道に天台山岳密教と修験道の信仰の入り混じった神社ということになるようです。

本殿にお参りした後は裏参道を下っていき、「一願成就社」で絵馬を書いて蝋燭を灯してもう一度祈願をしました。

最後に「赤神山不動明王尊」に参拝して阿賀神社を下りました。

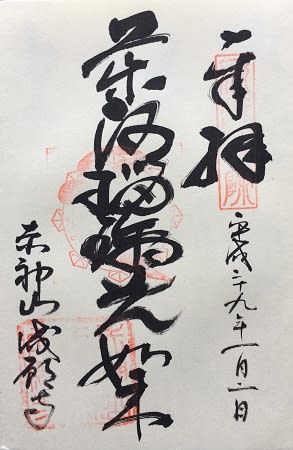

さて、初参りということでお参りしたのは赤神山の麓近く(阿賀神社の下)にある成願寺です。

成願寺は伝教大師最澄により799年に開基されたと伝えられており、山号はもちろん「赤神山」。

最盛期には60余坊の大寺院だったそうですが、織田信長の兵火により2坊を残すのみとなってしまったそうです。

成願寺は現在も天台宗の寺院で本尊は秘仏の「薬師如来坐像」で1753年に奥の院にあった「太郎坊大権現」を秘仏として祀っています。

鐘楼の鐘には本尊にちなんで「薬師瑠璃光如来」と彫られており、初参りの前に鐘をつかせていただきました。

成願寺の御朱印を頂いている時にお願いしてみたら快く内陣でお参りさせて頂くことが出来たのはありがたかった。

全く予想していなかったのですが、須弥壇に並ぶ仏像は本当に素晴らしいものでした。

本尊は秘仏のため厨子に安置されて見ることは出来ませんが、「前立仏」があり、その横には6躰づつに分けられた薬師如来の眷属である「十二神将」が守護しています。

右側の十二神将の横には「閻魔像」があり、須弥壇の左右の隅には「二天像」がそれぞれ安置されていましたので、しばらくその場を離れることが出来なくなってしまいました。

話が後先になりますが、阿賀神社の本殿横の展望台から見えるのは、紅い花が咲いたかのようなタマミズキの赤い実と広がる蒲生野の景色。

今年のタマミズキはよく実がなっていて、実り多い感があります。

当方もこのタマミズキの実りにあやかって、実り多い一年にしたいものです。

幸多き年でありますように

箕作山周辺ではかなり古くから、土を採って焼き物をしてたそうですね。聖徳太子が、大阪だか奈良だかに大きな寺を建立の際、瓦制作を頼んだのがこの辺りだったとか。

瓦を集めて管理して出荷準備作業などや、集会所にした場所が、瓦屋禅寺なんだとか。

太郎坊宮のある箕作山、観音寺のある繖山、雪野山古墳のある雪野山は、大昔の火山の火口の縁にあたるのだそうですよ。

太郎坊宮から見渡せる町や田畑は、大昔、火口だったってことなんですね。

瓦屋禅寺のことは全く知りませんでしたが、山の中の古寺といった感じで行ってみたいと思いました。道のりはハードそうですけどね。

火口の話も初耳でしたが、地図を見ると確かにそんな感じがしてきます。いろいろ面白い歴史がありますね。