「滋賀県立美術館」は、2017年までは県立近代美術館として開館されていましたが、建物の老朽化により閉館され、2021年6月にリニュアルオープンしています。

「滋賀県立美術館」は、2017年までは県立近代美術館として開館されていましたが、建物の老朽化により閉館され、2021年6月にリニュアルオープンしています。当初は、近代美術館の「近・現代美術」、休館中の琵琶湖文化館の「神と仏の美」と「アールブリュット」の三本柱とした「新生美術館」計画があったのですが、計画は頓挫。

近代美術館から県立美術館へ名称を変更して再オープンした「滋賀県立美術館」では現在、「人間の才能 生みだすことと生きること」が開催されており、数年ぶりの来館となりました。

美術館は、図書館や埋蔵文化センターなどを含む文化ゾーンの広い敷地の中にあり、敷地の中にあるこども広場にはたくさんの子供や家族が訪れ、明るい日差しの下で春の休日を楽しまれていました。

「人間の才能 生みだすことと生きること」ではアールブリュット作家を中心とした17組の作家の作品が展示されており、来場者は多かったように思います。

多くの方が来館するということは、それだけアールブリュットがアートとして認知されてきていることを感じます。

入口付近に展示されている小久保憲満さんは、緻密な架空都市を描かれる作家で、横長くつなげられた紙に描かれた絵は存在はしない都市を空想の中で創造されています。

《3つのパノラマパーク 360度パノラマの世界「観覧車、リニアモーターカー、ビル群、昔現末、鉄道ブリッジ、郊外の街、先住民天然資源のある開発中の町」》

縦1.56m✖横10mの大きな絵の中には“どこにも存在しない架空の創造都市を思い描く願望”が目一杯込められているように感じます。

2008年頃に小久保さんの個展へ行った時は、会場に小久保さん本人がおられて、来場者に絵の話を聞かれると饒舌に話され、話が切れるとすぐに絵に没頭されていた記憶があります。

《オレゴン州の町》

それだけ絵を描きたい衝動が強い人なんだと感じつつも、架空の創造都市を作りたい衝動は誰にでもあるのではないかとも思います。

次のやまなみ工房の井村ももかさんは、他の美術展での出品やTVでも紹介されている作家さんで、歌うことの大好きな明るい方。

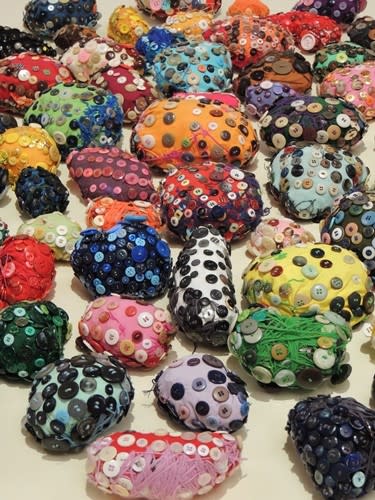

《ボタンの玉》

ももかさんは通所当初に参加していた作業の織物が好きになれずにいたそうですが、支援員から針と布を渡されると、縫い付けるという行為に没入されるようになったという。

好きな色の布を選んで、好きなサイズに裁断し、端からボタンを縫い付けて作品が出来ていくといい、色とりどりの作品を頭や手に乗せたり撫でたりして歌われるそう。

それは自分の好きなものを作って、作品と一緒に楽しむ至福の時間なのかもしれません。

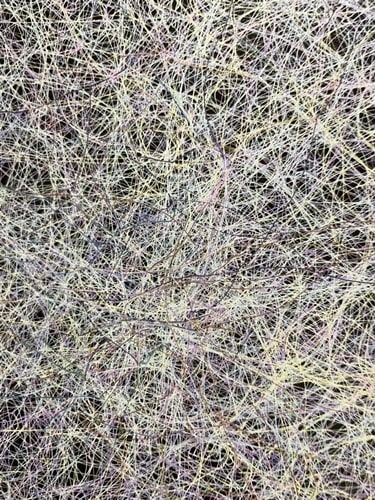

動物や乗り物や建物を網目で描く冨山健二さんの絵は、複数の色を使って網目のように線を引いていった作品を作られています。

冨山さんの絵を描き出すと、スタッフが止めたりページをめくらないと同じ紙の上にどこまでも描く続けてしまうという。

「完成」という概念はなく、常に作品は「途中」であるというのも、ひとつの制作方法だといえます。

《無題》

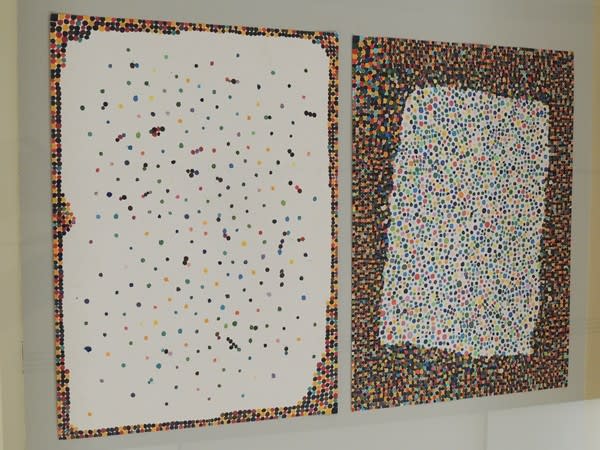

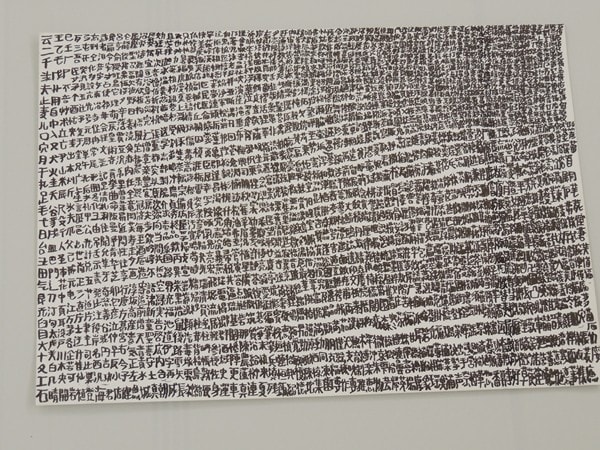

喜舎場盛也さんはドットで描かれたデザイン画のような絵と漢字で埋め尽くされた作品を作られる作家で、ドットの絵には空白のある絵と密集したドットの絵があります。

紙を漢字で埋め尽くした作品は、最初に左下の「石」から制作が始まるとのことで、これは喜舎場さんの家の住所に「石」を含んでいることに由来するのだという。

尚、喜舎場さんの愛読書は漢和辞典だということです。

《無題(ドット)》

《無題(漢字)》

グラフィックデザインのようなセンスのいい作品は上土橋勇樹さんが作られています。

パソコンのフォントを使った言葉は彼以外の人には意味が分かりませんが、彼の想像の中では実在する固有名詞なのでしょう。

会場に流れていた映像ではパワーポイントを凄いスピードで駆使して架空の映画の架空のエンディングロールを制作されている姿を見ることが出来ました。

《タイトル不明》

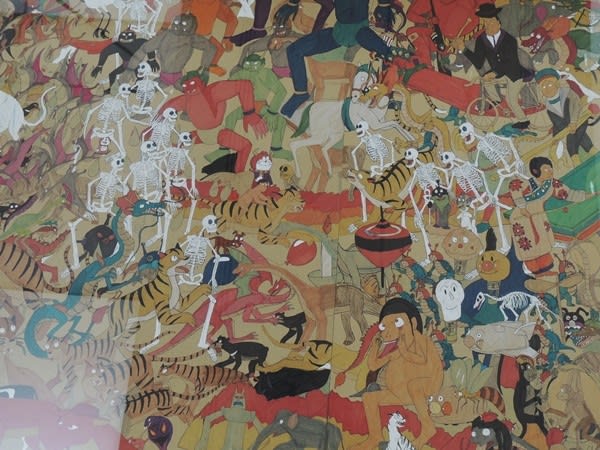

強いインパクトを感じたのは、百鬼夜行のような絵を描かれる鵜飼結一郎さんの絵で、骸骨・恐竜・動物など古今東西のキャラクターが密集して登場する。

恐竜だけが登場するの絵もあって、絵を描き始めた初期に12色の色鉛筆を渡したところ色は塗らず空白が多かったそうですが、200色のセットを渡すとどんどん色を塗るようになったといいます。

それだけ色彩に関してこだわりがあったということになりますが、長大な絵巻物のような作品は日本的でありつつも国際色もある大迫力の作品です。

《妖怪》

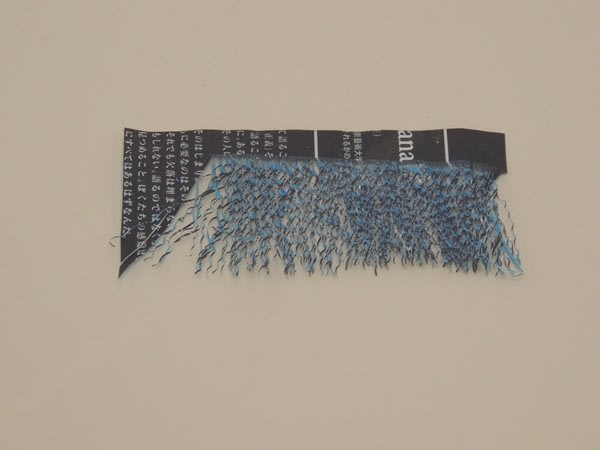

会場の一角には今回出品されている作家の制作風景を撮った映像作品が流されていましたが、切り絵作家の藤岡祐機さんの作品制作風景の映像もありました。

切り絵とはいっても切り絵で何か実在するものや想像上のものを作って表現されるのではなく、ハサミで紙を1mmにも満たない細さで切って作られます。

作品はカールしたように曲線をえがくものや縮れたものなど様々ですが、おそらくは切る時の微妙なハサミ捌きを計算して楽しまれているのだろうと思います。

《無題》

「人間の才能 生みだすことと生きること」展は『日曜美術館』のアートシーンで紹介されており、キャスターの小野正嗣さんが今回もっとも心を捉えた作品と紹介されたのが岡崎莉望さんの作品でした。

線が描かれているだけにも関わらず、立体感すら感じさせる作品は現代アートの抽象画のようにも見えます。

1本1本の線をゆっくりとしたスピードでひかれて制作されるため、1枚の作品を完成させるのに要するのは平均して数カ月かかるという力作です。

《花火 Ehemeral Shimmer》

滋賀県を代表する作家という表現より、日本を代表するアールブリュット作家と呼んでも差し支えないのが澤田真一さん。

初めて澤田さんの作品を見た時の衝撃は今も憶えていますが、突起物に覆われたこの世に存在しないけどどこかに潜んでいそうな生き物の粘土作品です。

プリミティブな土偶のような作品は衝撃的でありつつも、どこかユーモラスな印象を受けるのが作品の魅力でしょう。

近年は同じ工房に加わった陶芸作家の作品に影響を受けながらも、独自の作品に昇華させ、作品はどんどん進化していっているそうです。

美術展の中間地点にある「ソファーのある部屋」には澤田真一さんの作品の3Dレプリカがあって、実際に手で触れることができます。

とても座り心地のいいソファーに座って庭園を眺めながら、こんな部屋が欲しいなぁと物思いにふける。

美術展は起承転結で構成されており、アールブリュットの定義を紹介する「起」で始まり、「承」は上記の作品を展示。

「転」では京都亀岡市の「みずのき絵画教室」の作品、小松和子さん、澤井玲衣子さん、中原浩大さん、アントゥル・ジミェフスキさんの短編映画などが展示されている。

「結」は来館者が自由に書き込める鏡のような壁が設置されていて、絵や言葉を書き込んむことでこの美術展に参加することが出来ます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます