先日、大山康晴十五世名人と羽生善治名人に勝ち越している棋士を調べた。世間では全く知られていないが、我が植山悦行七段も、大山十五世名人に勝ち越していることが分かった。1-0ではあるが。

ご本人は多くを語らないが、今日はその将棋をご紹介しよう。

第59期棋聖戦・二次予選決勝

1991年7月24日

於:東京「将棋会館」

持ち時間:3時間

△十五世名人 大山康晴

▲五段 植山悦行

▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲4八銀△4二銀▲5六歩△5二飛▲6八玉△6二玉▲7八玉△7二玉▲5八金右△5四歩▲5七銀△4三銀▲7七角△6二銀▲8八玉△6四歩▲9八香△7四歩▲9九玉△6三銀▲8八銀△9四歩▲9六歩△6二金▲7九金△7三桂▲6六歩△5五歩▲同歩△同飛(第1図)

当時大山十五世名人は68歳。辛うじてA級を保っている状態だったが、当時は「68歳A級」がどんな偉業か、私たちは正確に把握していなかった。それが実感できたのは、中原誠十六世名人、谷川浩司九段が50代でA級を降級した時である。

植山七段は当時五段の34歳。この棋聖戦では一次予選で菊地常夫六段、泉正樹六段、宮田利男六段、石川陽生四段を連破し、二次予選で吉田利勝七段に勝ち、大山十五世名人との対戦を迎えた。植山七段をバカにしてはいけない。植山七段だって、ひとつの棋戦でこれだけ勝った時があったのだ。

将棋は大山十五世名人の中飛車に、植山七段の居飛車穴熊。中央志向の植山七段にしては穴熊は珍しいが、絶対負けない、の気概がうかがえる。

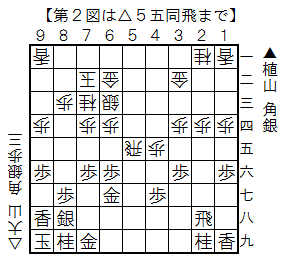

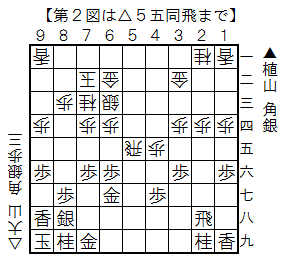

第1図以下の指し手。▲6七金△5一飛▲2五歩△3三角▲5六歩△3二金▲3六歩△4五歩▲5九角△1四歩▲1六歩△5五歩▲2六角△4四角▲3七角△5六歩▲同銀△5四銀左▲2四歩△同歩▲5五歩△同銀▲同銀△同角▲同角△同飛(第2図)

△5五同飛(第1図)に▲6五歩は、△5七飛成▲同金△6五桂で振り飛車十分。実際にこう進んで、振り飛車が快勝した実戦が大山十五世名人にある。

植山七段は角を右に転回する。大山十五世名人も駒を中央に集め戦機が熟す。このあたり、「駅馬車定跡」を思わせる。5五でガッチャン、と派手な音がして、駒の交換が行われた。

第2図以下の指し手。▲6五歩△同桂▲2四飛△2三銀▲5六銀△5一飛▲2八飛△3九角▲3八飛△8四角成▲6六歩△5四銀▲3七桂△3三桂▲3五歩△同歩▲6五歩△同歩▲7五歩△同歩▲5七桂△9五歩▲同歩△6三銀▲7八飛△5五歩▲6四歩△5六歩▲6三歩成△同玉▲6五桂△5七歩成▲6六金△6四銀▲5五歩△6七と(第3図)

△5五同飛(第2図)の局面で、私などは「歩切れが痛い」とつぶやきつつ▲5六銀と打ってしまう。しかし植山七段は▲6五歩。△同桂と攻め駒を呼び込むようだが、こういう強い指し方がいいのだろう。

▲2四飛に△2三銀。そこで▲5六銀。お互い歩打ちでもよさそうだが、こういう局面では手厚く銀、がいいのだろう。

▲3七桂に△3三桂と跳び、お互いすべての駒が働いている。プロは遊び駒を作らない。

植山五段は▲6五歩と桂を取りきり、それを▲5七桂と据える。▲7八飛と回って全軍躍動となった。

△5五歩の銀取りには▲6四歩の銀取りのお返し。ここまでお互い、駒を引く手をほとんど指していない。これが「将棋」だ。

▲6六金に△6四銀。先に述べたように、ここ△6四歩では弱いのだろう。先の△2三銀や▲5六銀のように、受ける時は強く受けなければならないのだ。これは実戦を並べるから分かるのであって、本では教えてくれない。

△6七とに、次の一手は。

第3図以下の指し手。▲9六角△7二玉▲7五金△同銀▲同飛(途中図)

△7五同馬▲7三歩△8二玉▲6三銀△9七歩▲7二歩成△9三玉▲6二銀不成△9八歩成▲同玉△8四玉▲7三銀不成△9五玉▲8六銀△同馬▲同歩△7六銀▲9七金△5八飛▲6三角成△8四香▲9六金(投了図)

まで、123手で植山五段の勝ち。

▲9六角が渾身の好打。15手前の△9五歩の突き捨てを逆用した恰好だ。やむない△7二玉に、▲7五金と出る。△同銀に、▲同飛(途中図)が穴熊流の強襲だ。イビアナはこれがあるから厄介なのだ。

△7五同馬で7三への利きがなくなったので、7五で得た一歩で▲7三歩と打つ。△8二玉に▲6三銀とかぶせて、筋に入ったようだ。先手は▲9六角の利きが素晴らしい。

12手後の▲8六同歩に、△9六玉と角を取るのは3手詰。大山十五世名人は△7六銀と頑張ったが、最終▲9六金まで、大山十五世名人の投了となった。

本局、植山七段の快勝である。勝局だから当然とはいえ、植山七段は強かった。

この後植山七段は本戦トーナメントに進出したが、1回戦で谷川浩司竜王に惜敗。谷川竜王はそのまま挑戦者になり、南芳一棋聖に3-0のストレートで勝ち、初の棋聖位に就くとともに、四冠王としたのだった。

なお大山十五世名人はこの対局の1年後に他界。植山七段は、この22年後に引退した。

また、植山七段と羽生名人の対局は4局あり、植山七段の全敗という記録が残っている。

ご本人は多くを語らないが、今日はその将棋をご紹介しよう。

第59期棋聖戦・二次予選決勝

1991年7月24日

於:東京「将棋会館」

持ち時間:3時間

△十五世名人 大山康晴

▲五段 植山悦行

▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲4八銀△4二銀▲5六歩△5二飛▲6八玉△6二玉▲7八玉△7二玉▲5八金右△5四歩▲5七銀△4三銀▲7七角△6二銀▲8八玉△6四歩▲9八香△7四歩▲9九玉△6三銀▲8八銀△9四歩▲9六歩△6二金▲7九金△7三桂▲6六歩△5五歩▲同歩△同飛(第1図)

当時大山十五世名人は68歳。辛うじてA級を保っている状態だったが、当時は「68歳A級」がどんな偉業か、私たちは正確に把握していなかった。それが実感できたのは、中原誠十六世名人、谷川浩司九段が50代でA級を降級した時である。

植山七段は当時五段の34歳。この棋聖戦では一次予選で菊地常夫六段、泉正樹六段、宮田利男六段、石川陽生四段を連破し、二次予選で吉田利勝七段に勝ち、大山十五世名人との対戦を迎えた。植山七段をバカにしてはいけない。植山七段だって、ひとつの棋戦でこれだけ勝った時があったのだ。

将棋は大山十五世名人の中飛車に、植山七段の居飛車穴熊。中央志向の植山七段にしては穴熊は珍しいが、絶対負けない、の気概がうかがえる。

第1図以下の指し手。▲6七金△5一飛▲2五歩△3三角▲5六歩△3二金▲3六歩△4五歩▲5九角△1四歩▲1六歩△5五歩▲2六角△4四角▲3七角△5六歩▲同銀△5四銀左▲2四歩△同歩▲5五歩△同銀▲同銀△同角▲同角△同飛(第2図)

△5五同飛(第1図)に▲6五歩は、△5七飛成▲同金△6五桂で振り飛車十分。実際にこう進んで、振り飛車が快勝した実戦が大山十五世名人にある。

植山七段は角を右に転回する。大山十五世名人も駒を中央に集め戦機が熟す。このあたり、「駅馬車定跡」を思わせる。5五でガッチャン、と派手な音がして、駒の交換が行われた。

第2図以下の指し手。▲6五歩△同桂▲2四飛△2三銀▲5六銀△5一飛▲2八飛△3九角▲3八飛△8四角成▲6六歩△5四銀▲3七桂△3三桂▲3五歩△同歩▲6五歩△同歩▲7五歩△同歩▲5七桂△9五歩▲同歩△6三銀▲7八飛△5五歩▲6四歩△5六歩▲6三歩成△同玉▲6五桂△5七歩成▲6六金△6四銀▲5五歩△6七と(第3図)

△5五同飛(第2図)の局面で、私などは「歩切れが痛い」とつぶやきつつ▲5六銀と打ってしまう。しかし植山七段は▲6五歩。△同桂と攻め駒を呼び込むようだが、こういう強い指し方がいいのだろう。

▲2四飛に△2三銀。そこで▲5六銀。お互い歩打ちでもよさそうだが、こういう局面では手厚く銀、がいいのだろう。

▲3七桂に△3三桂と跳び、お互いすべての駒が働いている。プロは遊び駒を作らない。

植山五段は▲6五歩と桂を取りきり、それを▲5七桂と据える。▲7八飛と回って全軍躍動となった。

△5五歩の銀取りには▲6四歩の銀取りのお返し。ここまでお互い、駒を引く手をほとんど指していない。これが「将棋」だ。

▲6六金に△6四銀。先に述べたように、ここ△6四歩では弱いのだろう。先の△2三銀や▲5六銀のように、受ける時は強く受けなければならないのだ。これは実戦を並べるから分かるのであって、本では教えてくれない。

△6七とに、次の一手は。

第3図以下の指し手。▲9六角△7二玉▲7五金△同銀▲同飛(途中図)

△7五同馬▲7三歩△8二玉▲6三銀△9七歩▲7二歩成△9三玉▲6二銀不成△9八歩成▲同玉△8四玉▲7三銀不成△9五玉▲8六銀△同馬▲同歩△7六銀▲9七金△5八飛▲6三角成△8四香▲9六金(投了図)

まで、123手で植山五段の勝ち。

▲9六角が渾身の好打。15手前の△9五歩の突き捨てを逆用した恰好だ。やむない△7二玉に、▲7五金と出る。△同銀に、▲同飛(途中図)が穴熊流の強襲だ。イビアナはこれがあるから厄介なのだ。

△7五同馬で7三への利きがなくなったので、7五で得た一歩で▲7三歩と打つ。△8二玉に▲6三銀とかぶせて、筋に入ったようだ。先手は▲9六角の利きが素晴らしい。

12手後の▲8六同歩に、△9六玉と角を取るのは3手詰。大山十五世名人は△7六銀と頑張ったが、最終▲9六金まで、大山十五世名人の投了となった。

本局、植山七段の快勝である。勝局だから当然とはいえ、植山七段は強かった。

この後植山七段は本戦トーナメントに進出したが、1回戦で谷川浩司竜王に惜敗。谷川竜王はそのまま挑戦者になり、南芳一棋聖に3-0のストレートで勝ち、初の棋聖位に就くとともに、四冠王としたのだった。

なお大山十五世名人はこの対局の1年後に他界。植山七段は、この22年後に引退した。

また、植山七段と羽生名人の対局は4局あり、植山七段の全敗という記録が残っている。