信長は、将軍義昭が受けてくれと言う名ばかりで権威のない副将軍などを辞退し、そのかわり堺、大津、草津の実用的な町の支配を願い出て義昭から許された。

義昭は信長を「御父」と呼ぶほど信長に感謝した

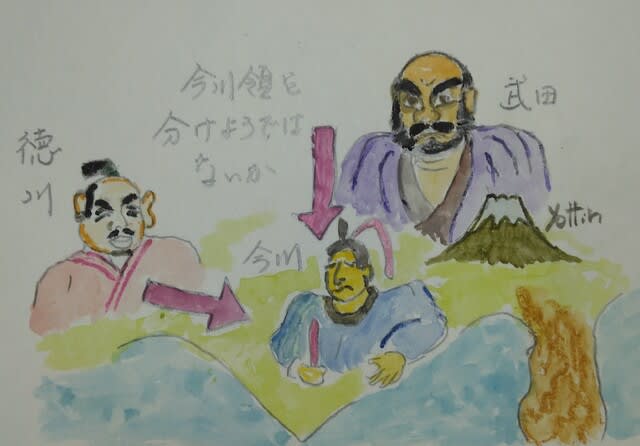

12月になるとついに北から武田信玄が今川氏真が守る駿府城に攻め込み、西からは徳川家康が掛川城に攻めかかった

今川は激しく抵抗したが支えきれず氏真は岡部らに守られて北条氏政の小田原城に落ちて行った・

北条は武田との同盟を破棄した。 今川領は大井川を境界にして徳川と武田が分け合った。 武田領は今や国内有数の巨大なものになっている、甲斐、信濃、駿河の三ケ国、上野の一部、飛騨の一部に広がった。

戦国の世はいよいよ大きくうねりだしたのだ。

六角の家臣の中で唯一屈服せず抵抗をしていた日野城の蒲生賢秀(がもうかたひで)

も、肝心の六角父子が城も領地も捨てて逃げ出し孤高の人となった

信長は蒲生の忠誠心と頑強さを惜しいと思い、「人質を出し、開城すれば家臣共々助命して織田家の家臣となるか、自由に去っていくを許す」

すると賢秀は「某は城を明け渡してのち息子の鶴千代(後のうじさと)を人質として差し出しますが、

願わくば拙者共々織田家家臣の端に加えてもらいたい」

信長は喜んで「そなたは今川の猛将岡部にも劣らぬ忠義と剛毅の大将じゃ、そなたが織田家に来てくれれば1000人力を得よう

子息も勇ましい顔をしておる、この信長が育てて一端の武将にして見せようぞ」

言った通りに信長は翌年、蒲生鶴千代を元服させて蒲生氏郷(がもううじさと)と名を改めた

父の賢秀には、そのまま日野城を与えた。

秀吉は女房のねね等家族を岐阜に置いて、単身で京に来たが31歳の男盛り

女なしではとても辛抱できる男ではない

さりとて安価女郎を買うには身分が邪魔になった、それはよくしたもので京都奉行と言う役目柄、擦り寄る武家、公家、大商人も多い

それなりの夜の接待をうけることも多いのである、秀吉、それほど清廉潔白な役人ではない、何しろ出が出でありしかも無類の女好きと来ている

堅物の明智光秀とは大いに違う、また性格が陽気だからモテるのだ

今夜も高級料亭である商人の接待を受けた、料亭と言っても宿にもなる今でいえば割烹旅館だ

宴席についた芸妓とは別の高級娼婦を呼ぶことができる。

藤吉郎にとって京在番中の唯一の慰めがこれであった

今夜の娼妓を見てハッとした、似ているのである、あの駿府の松下屋敷で身の回りを世話してくれた同い年と言う「初女」にそっくりだ

「初女ではないか!」思わず言ってしまった、だが目の前にいる女はまだ10代半ばから後半くらいの若い女だ、初女はもう30にはなっている

だが、女は言った「初女とはどなたのことどす?」

「いやなに、儂が若いころ駿河の国で世話になったおなごの名前だ、忘れてくれ、興ざめじゃったの」

「駿河と言えばもしや松下様の?」

「うん? なぜ知っておる」

「初女は私の母の名です」

「なんと! そなたは初女の娘と!」

「はい」

「じゃがなぜ苦界に身を落としておるのじゃ」

「それは・・・」

「母者はどうされた」

矢継ぎ早に質問をする藤吉郎に女は戸惑っている、そのしぐさが可愛くて藤吉郎は思わず抱きしめた、そして言った

「言わずとも良い、今川家が滅びた時、おそらく徳川の兵に襲われて売られたのであろう、そなたも姫であったに相違ない」

女が涙をこぼした

「あいわかった、初女の娘をほおってはおかぬ、しばし待て」

女を抱きもせず、藤吉郎は身支度を整えて部屋を出て行った。

翌日の夕方には、15歳の娘「ふじ」は京のはずれの竹林に囲まれた静かな場所に一軒家を与えられて、世話をする中年女「とよめ」がつけられた

とよめは口が堅く、気のつく大原女(おおはらめ)で、無駄口は一切言わず、炊事、洗濯、掃除あらゆることがうまい。 たまに大原の野菜を持って帰ってくるが、これが新鮮でうまい、漬物は絶品だ。

もちろん家も、とよめも秀吉が世話したのである。

当然ながらこれ以後「ふじ」は、この家で秀吉の京の現地妻のようになった。 そして幼馴染で今や秀吉の便利な手足となった三蔵こと三右衛門が意をくんで秀吉とふじの間を往復している。

秀吉は駿府で思い合いながら結ばれなかった初女を、娘のふじに見ているのだった、それにしても何という偶然、(わしも運の強い男だ)

翌、永禄12年(1569)信長は南伊勢の名門北畠具教(きたばたけとものり)を攻めた、足利義昭の将軍就任を無視したからだ

前年には信長が滝川一益を大将にして北伊勢の神戸友盛を攻めさせた

支えきれず神戸は降伏して、信長の三男信孝を養子に迎え入れたが2年後には隠居させられて織田に乗っ取られてしまった。

このとき、同じく土地の豪族、関氏と長野氏も降伏して従った、長野氏には信長の弟を養子として送った、神戸に続きまたしても乗っ取りなのだ。

北畠が足利に従わないのは当然である、およそ230年前、後醍醐(ごだいご)天皇が号令を発し、全国の勤皇武士が集結して(楠、新田、足利、赤松など)鎌倉の執権北条得宗家を倒した

しかし、その後足利尊氏(あしかがたかうじ)は後醍醐帝に背き戦となった、南北朝に分かれて戦ったが

北畠親房(ちかふさ)、北畠顕家(あきいえ)の親子は南朝後醍醐帝に味方して足利と戦った悪縁がある、

しかも今は伊勢一帯を北畠が掌握して、信長の三男信孝が養子となっている神戸(かんべ)家をも攻めた

大河内城に籠った北畠を信長は大軍で攻めた、このとき蒲生氏郷(がもううじさと)も初陣を果たしている。

秀吉もこの北畠攻めに参戦して手柄を立てている

ついに北畠は降伏し、城安堵の条件として信長の二男信雄(のぶかつ)を養子にすることになった、結局北畠は織田に乗っ取られたのである。

これで信長の領地は尾張、美濃、南近江、伊勢、そして直轄地の京、大坂と広がった、武田信玄に負けぬ拡大を続ける信長であった。