新潟ローカルの入線整備については次の作業を行う予定です。

①基本セットのユーザー取付パーツの取り付けとインレタ貼り

②単品のモハ70(T)の昭和30年度タイプへの改造(台車換装(DT16→DT20)、動力化、車体改造)

③サハ85の新製

・・・・・(以下、オプション工事)・・・・・

④クモニ83の整備(ユーザー取付パーツの取り付けとインレタ貼り)

⑤クモユ141の新製(小高キット入手済み)

本来ならば①をさっさとやってしまうべきですが、前回の投稿で書いたようにモハ70の床板が完全なT車仕様で、動力化改造が簡単ではないことがわかったので、先に②を片づけてしまい、ついでに鋼体までほぼ完成している③もフィニッシュしてから、じっくりと①を仕上げようと思います。

では、まずモハ70(T)の動力化から。ツメを折らないように注意しながら車体と下回りを分離し、さらに下回りも内装などをすべて分解します。

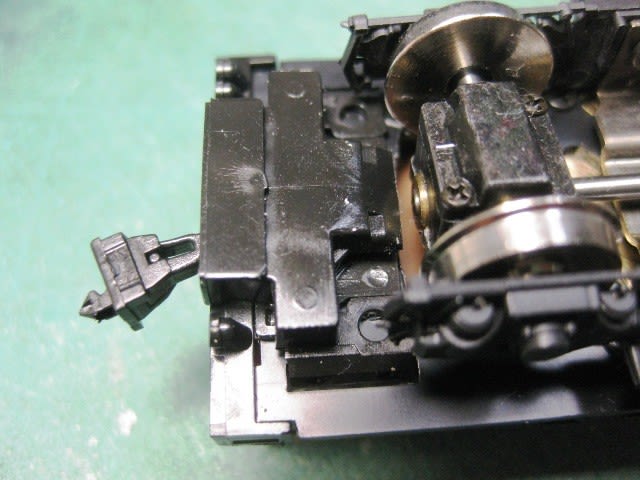

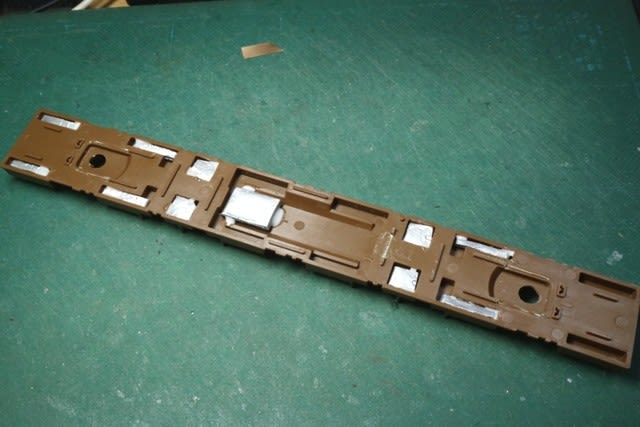

台車はセンターピンのないNゲージ方式で支持されていて、うまく力を加えるとそのまま外せるのかも知れませんがパリン!といくと怖いので、ニッパーで部分的に床板を切り取って台車を取り外しました。

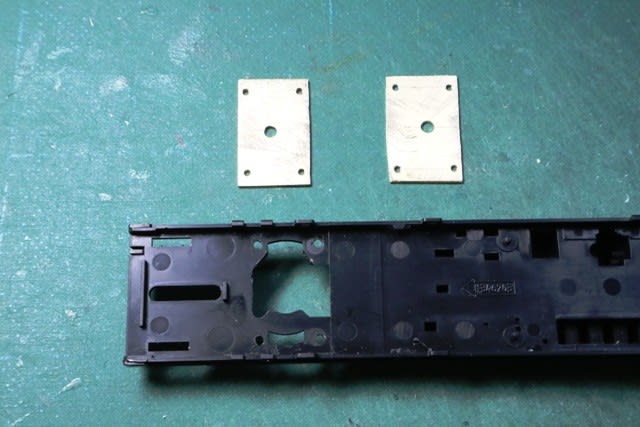

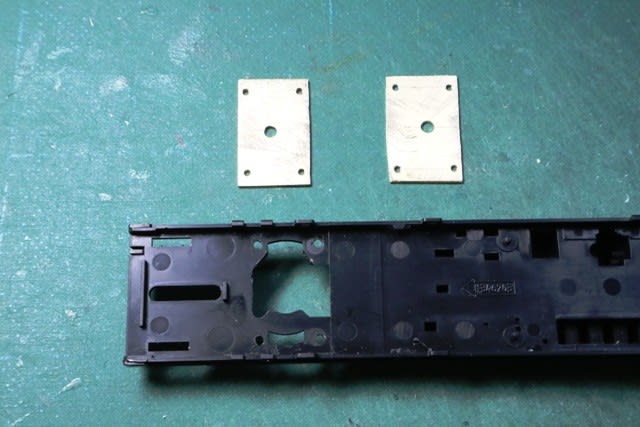

t1.0真鍮板でMPボルスター取付板を新製します。

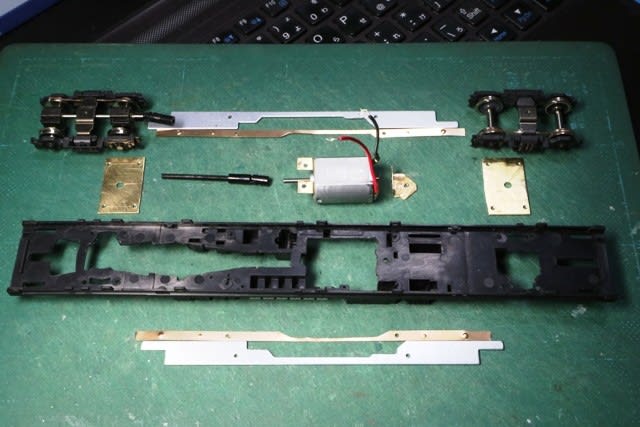

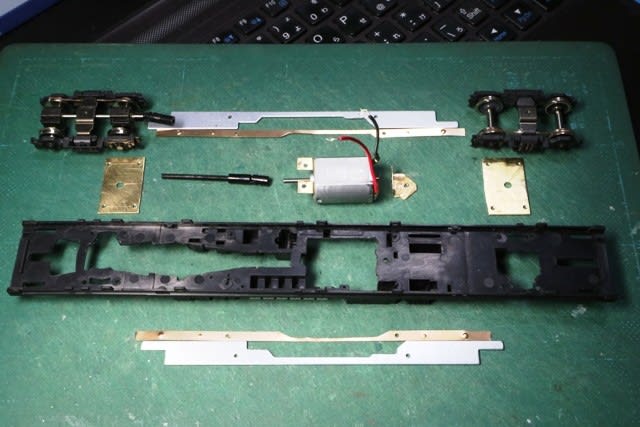

床板の中央付近にモーター取付穴を開け、ユニバーサルジョイントとMPギヤが支障する部分もくり抜きます。集電板とウェイトはMPボルスター取付板に当たらないように両端をカットします。モーターブラケットは真鍮板でスクラッチしたもの。台車は手持ちのエンドウ製DT20です。

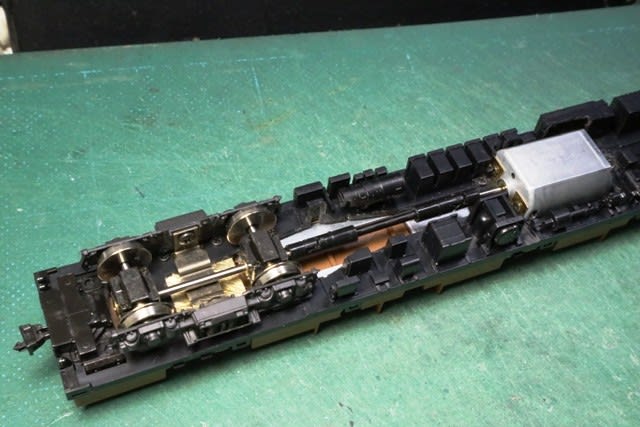

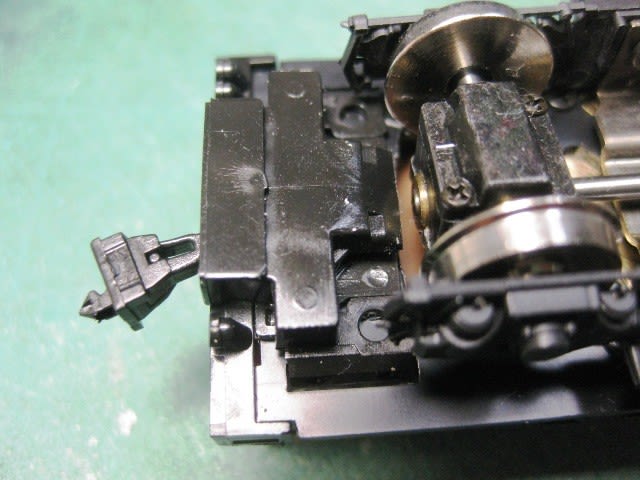

動力台車を組み立てたところ。台車が回転した時にユニバーサルジョイントが当たりそうなMGなどの床下機器は裏側を削ってあります。

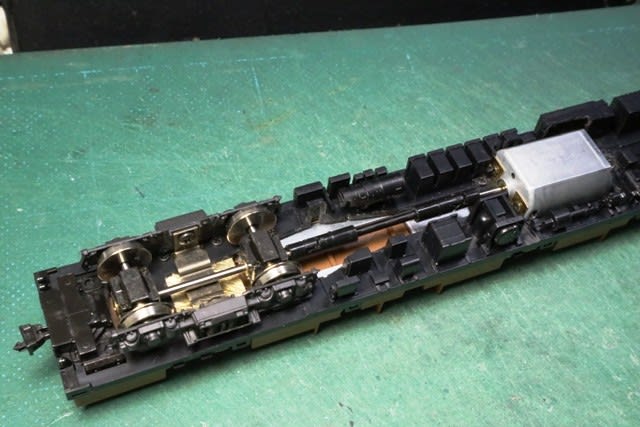

床上の様子。集電板はモーターの配線に活用しています。

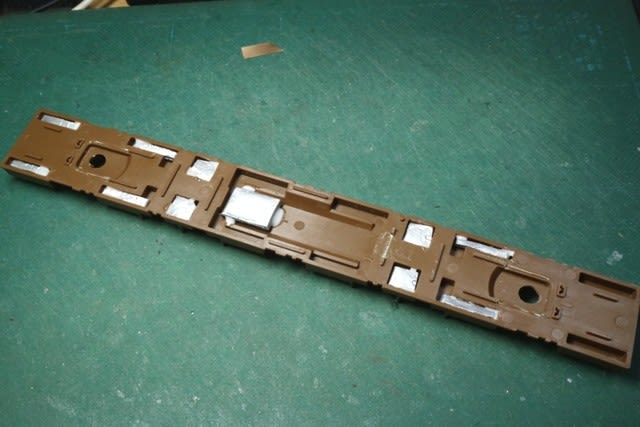

内装パーツの空きスペース(座席の裏側など)にウェイトを切って詰めます。ミクロウェイトなど持ち合わせていないので、鉛板(自動車のホイールバランスウェイト)を切って詰め込んであります。

内装パーツは配線などに支障しそうな裏側の一部を少し削ったので、ぴったりと元通りに戻すことができましたが、センターピンの頭だけは当たってしまうので、配線用のラグ板が回転する部分とともに逃げ穴を開けました。

TNカプラーは非動力台車側は問題なく復元できましたが、動力台車側はMPギヤと干渉してしまうためお尻の部分を大幅にカットしました。おかげで復元スプリングが取りつけられずカプラー本体がブラブラです。これは何とかしないと。。。

これで台車の換装と動力化は完成です。試運転の結果、問題なく走ることが確認されました。

車体の改造はこれからですが、妻面のみの改造で遠目にはほとんど違いはわからないはずなので、この台車の違いがささやかな編成のアクセントになります。

捻出されたDT16は仕掛中のモハ80(アクラス)に充当します。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村

①基本セットのユーザー取付パーツの取り付けとインレタ貼り

②単品のモハ70(T)の昭和30年度タイプへの改造(台車換装(DT16→DT20)、動力化、車体改造)

③サハ85の新製

・・・・・(以下、オプション工事)・・・・・

④クモニ83の整備(ユーザー取付パーツの取り付けとインレタ貼り)

⑤クモユ141の新製(小高キット入手済み)

本来ならば①をさっさとやってしまうべきですが、前回の投稿で書いたようにモハ70の床板が完全なT車仕様で、動力化改造が簡単ではないことがわかったので、先に②を片づけてしまい、ついでに鋼体までほぼ完成している③もフィニッシュしてから、じっくりと①を仕上げようと思います。

では、まずモハ70(T)の動力化から。ツメを折らないように注意しながら車体と下回りを分離し、さらに下回りも内装などをすべて分解します。

台車はセンターピンのないNゲージ方式で支持されていて、うまく力を加えるとそのまま外せるのかも知れませんがパリン!といくと怖いので、ニッパーで部分的に床板を切り取って台車を取り外しました。

t1.0真鍮板でMPボルスター取付板を新製します。

床板の中央付近にモーター取付穴を開け、ユニバーサルジョイントとMPギヤが支障する部分もくり抜きます。集電板とウェイトはMPボルスター取付板に当たらないように両端をカットします。モーターブラケットは真鍮板でスクラッチしたもの。台車は手持ちのエンドウ製DT20です。

動力台車を組み立てたところ。台車が回転した時にユニバーサルジョイントが当たりそうなMGなどの床下機器は裏側を削ってあります。

床上の様子。集電板はモーターの配線に活用しています。

内装パーツの空きスペース(座席の裏側など)にウェイトを切って詰めます。ミクロウェイトなど持ち合わせていないので、鉛板(自動車のホイールバランスウェイト)を切って詰め込んであります。

内装パーツは配線などに支障しそうな裏側の一部を少し削ったので、ぴったりと元通りに戻すことができましたが、センターピンの頭だけは当たってしまうので、配線用のラグ板が回転する部分とともに逃げ穴を開けました。

TNカプラーは非動力台車側は問題なく復元できましたが、動力台車側はMPギヤと干渉してしまうためお尻の部分を大幅にカットしました。おかげで復元スプリングが取りつけられずカプラー本体がブラブラです。これは何とかしないと。。。

これで台車の換装と動力化は完成です。試運転の結果、問題なく走ることが確認されました。

車体の改造はこれからですが、妻面のみの改造で遠目にはほとんど違いはわからないはずなので、この台車の違いがささやかな編成のアクセントになります。

捻出されたDT16は仕掛中のモハ80(アクラス)に充当します。

よろしければ1クリックお願いします。

にほんブログ村