今日は、恒例の、シルクロードミュージアムに行ってきた。

毎度のように、行きはよいよい(3時間弱)、帰りは、怖い(5時間)だったが、天気もすばらしく楽しめた。

途中、小淵沢の道の駅に寄ったが、すばらしかった。

次回、また寄りたい。

いつもと変わらぬ、素敵なデザイン。

古代ガラスの展示だったが、その多彩な展示にびっくり。

ガラスの製法の変化も初めて知ったし、古代の人々のガラス芸術への情熱にもびっくり。

たぶん、宝石や、貴石と並ぶものとして、ガラスを見ていたのだろう。

今回より、中の撮影がOKになった。

とにかくすばらしい展示なので、是非訪れて欲しい。

早速、写真を撮影している人が多かった。

平山先生のアトリエの再現。

左の絵は、最後の絵。病室で描いた。

右は、平城京の絵の下絵。

できたら、大作になっていたろう。

目玉の部屋。

何回行っても、飽きないミュージアム。

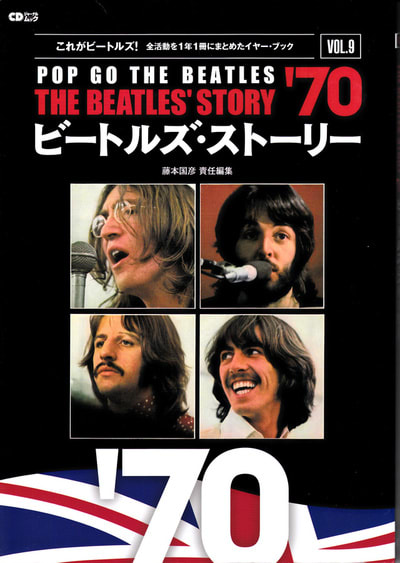

どんどん出るビートルズ・ストーリー・シリーズ。

ついに、70年版が出た。

ビートルズとしての活動は、ほとんどなく、ソロの活動への移行期。

かつ、ビートルズ解散のニュースが公になった年だ。

一方、レットイットビーのテープのたらい回しや、作り直し、ソロとしての活動と、ビートルズとしての活動のバッティングなど、かなり悲惨な状況が、改めて明らかにされる。

当時から、フィルもめちゃくちゃだったようだが、なぜかポールを除く、3人は、彼を信頼し、全てを任せた。

正直、どうでも良かったのだろう。

その後に録音した、アビーロードが成功していたし。

その出来ばいについては、賛否両論あろうが、ああでもしないと、日の目を見なかったのだから、しょうがないとしよう。

でも完成し、好評価を得た。

音源の解説もあるが、そこそこ。

知ってる話もあり、知らない話もあり。

音源と映像はたっぷりあるのだから、Ultimate Let It Beと、アンソロジーLet It Beの公開を是非お願いしたい。

その気になれば、絶対できるはず!

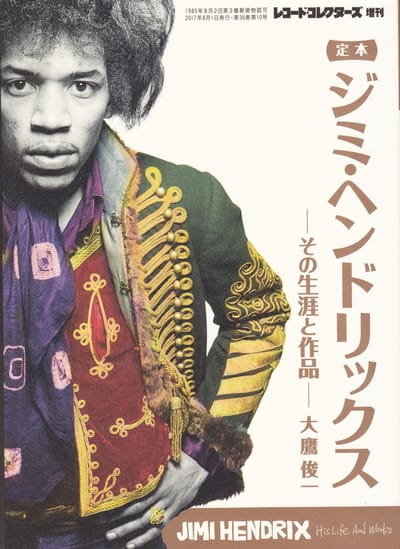

先日ジミヘンのサインをゲットした話は、した。

そして、主な音源は持っているものの、体系的に彼の人生を俯瞰した書を読んだことがないことに気づき、ちょうど本書が書店に並んでいたので、ゲット。

なかなかの本だった。

よくわかったのは、彼は、ビートルズで言うようなブライアンエプスタインや、ジョージマーチンのような人が周りにいなかったため、全部自力でのし上がったということだ。

しかも、アメリカ時代は、セッションバンドのようなものに属し、自分がトップになることはなかった。彼が主役になるのは、ロンドンに渡ってからで、それから亡くなるまで、たった4年。

凄い、ローラーコースターのような人生を送ったのだった。

サージェントペパーズを3日でコピーしたのは、イギリスに渡ってから、1年後のことだ。

著作権の管理も、コンサートのスケジュールも、レコーディングも、行き当たりばったりで、その結果、彼に対するストレスは、巨大なものになっていった。

そして、いってしまった。

その短いの中での名曲、名演の数々。

ありえない!

本書を片手に、名演をもう一度振り返ってみたい。

聞き逃しているものが、きっとあるはずだ。

サインもずいぶん集めてきたが、マイケルジャクソンのサインをゲット。

マイケルは同い年だが、早世してしまった。

まさか、今になってサインをゲットできるとは思っていなかったが。

2003年のもの。

これは、あれこれ言う必要のない逸品だが、PMとの仲が、共演をする仲から、裁判をする仲になってしまったのは、悲しい話。

ミュージシャンは、その辺のビジネスには疎いので、両者に罪はなかったのだが。

まだ著作権の重要性があまり認識されていなかったことが原因。

特に、ブライアンエプスタインが、ビートルズを売り出さんがために、いろんな権利を安売りしたために、つけが回ってきたということなのだが。もちろん、ビートルズ側にも、当時は、節税したいという目的があった。

そういった意味では、イギリスの税制が、諸悪の根源か?

でも彼らには罪はないし、本サインの価値にも影響しない。

とにかく、これでもかこれでもかというぐらい、世界中で、ビートルズの本が出ている。

本書はその中の一冊。

著者は、楽器店勤務で、フェンダーのストラト担当でもあられたようだ。

自らも演奏されるらしい。

あまり期待していなかったのだが、まずまず。

ビートルズが、なぜここまでの社会現象になったかを、冷静に分析している。

もちろん、後出しジャンケンなのだが、当時の社会の状況、音楽業界の状況。電機、レコード、テレビの庶民化など、全て完全HOMEの状況の中で、ビートルズが、いかに短期間に世界を制覇したかを描く。

アメリカ進出以降の記述は、希薄だ。もう、当初の目的を達成したということだろう。

間接的に得た情報がほとんどと思うが、うまくまとめてあるし、ドイツ時代の音源分析などマニアックでさえある。

これも、自ら音源に触れ分析されたら立派なものだが、残念ながら、出典リストがないため、元データがどこから来たのかはわからない。

読者の立場から言えば、そうだったのかと、頷いていればいいか。

マニアと一般の中間向け書。

今でもなぜビートルズなのか?という向きには、広くお勧めできる。