最近はシクロクロス用バイクのフロントギアのシングル化が流行っています

それに伴いチェーンが落ちる症状が良く起る様です それを解消する為の

チェーン脱落防止パーツを自作して取り付けました

今回の事は友人からの 1通のメールから始まりました

シクロのフロントシングル化が完了したのですが、チェーン落ちが心配で

チェーンキーパーはひとつ購入したのですが パイプ径34.9mmのものが探せず

用意したのが31.6mmです 取付けに何か良い案があればご教示いただけますでしょうか。

この様な内容ですがその後メールと写真のやり取りで仕事が進んで行きます

これが用意したチェーンガイドで paul と言う

メーカーの物だそうです 結構高額だったとの事で

出来ればこれを活かしたいとの希望です 31.6mmから

34.9mm にするには 1.65mm削れば、直径で 3.3mm

拡がります なんとか行けそうですこの方向でやって

みましょう と言う事になりました

お互いの都合の良い日を決め私の自転車小屋へ来て

頂く事にしました それまでにどの様な道具を使えば

良いかシュミレーションしておきます

使わないブレーキレバーを削って試しています

しかし今回削るパーツは おそらくこの様な柔い

アルミではないでしょう

回転工具の力も借りた方が良いかも分りません

しかしそのどれもが思うような削り方が出来ません

少し道具を買い足しました

目の粗い半丸ヤスリや使えそうな回転工具の

先端パーツなど・・

そこへ 1通のメールが届きます 手元のチェーンガイドを

自転車に合せてみると 取付け位置がシートチューブの下の

方になりそこが膨らんでいます

Kino: そうですか テーパー部分にバンドを取付け、ネジを

締め込むとバンドは細い方へ逃げます 内径を拡げて使うと

言う案は止めておきましょう 他の方法を考えます

フロントディレーラーを付けていた時の直付用アダプターが

有ると言っていたのでそれを利用し 後は作ってしまおうかな・・

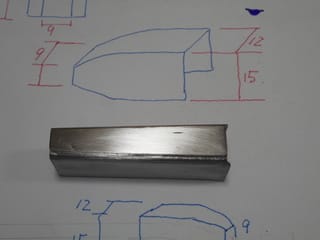

用意している部品の チェーンガイド部分の寸法を測って貰い

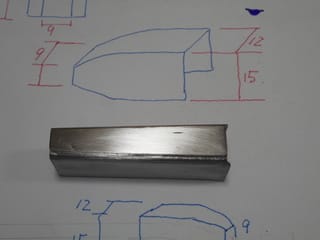

簡単に図面を書いてみました

材料探し

もう気持ちは自作をする方に固まっています まず

ガイド部分のコの字を作らないといけません この

はちみつスプーンが程良い形をしています この直角に

曲がった所を二つ合わせれば コの字になりますね

しかし寸法を測ると少し短くて足らないです

私もこの脱落防止パーツは始めてなので実際のパーツを

参考にし、類似した物を作った方が無難です 違う材料を

使いましょう

これでどうでしょう スケッパーと言うパンやケーキを

作る時の道具です ステンレスで厚さが 0.6mm これは

使えそうです 自作する時の材料選びは、何時もですが

何処でも簡単に手に入る物を探しています

頭の中では色々と考えています 私の技量では

難しい事は出来ません 自分でどの程度の事が

出来るのかは想像が付きます

まず使える所を切り出します その後チェーンガイドに

必要な大きさに切り出して行きます 使う道具は、我々は

サンダーと呼びますが 金属の切断用の歯を付けた回転

工具です

必要な大きさの板に罫書き線を入れてバイスに挟みます

それを矩(カネ)=直角に曲げました これを 2枚作ります

さらにサンダーを使い 2枚の板を組み合わせ

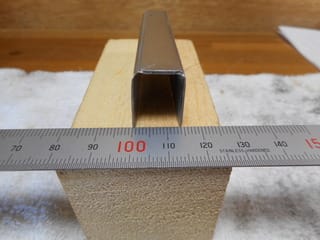

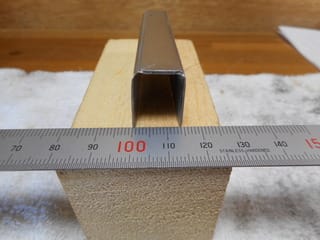

送って貰った寸法 前部 9mm 後部 12mm の

形になる様に切断します

作業台に帰ってきました この二枚を組み合わせます

この様に重ねると、必要な形になります

二枚の板を洗剤で洗い油を落しました そして

ペーパーで接合部の表面を磨きます

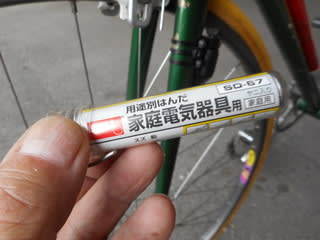

二つを接合するのは半田付けで行います

半田はステンレス用を使い ハンダをする面積が大きく

半田ごてでは加熱が追い付かないので トーチランプを

使います

防炎シートを敷いてから作業を行いました 概ね

思った通りの半田が出来ています

形も上手くまとまっています

細かな所で手が入らない所はリューターで

整えておきます

ランプで焼けた表面はペーパーで磨きヘアーラインに

しました 寸法も計算通りです

ただ見本にした前方のアールは作っていません

ここまでするのはかなり難しい仕事になります

チャレンジする事は大切ですが使っている道具と

私の腕では綺麗な工作が出来ません ここは引き

ます。 後方のチェーンが進入してくる部分は少し

外に返しを付け、チェーンが引っ掛からない様に

しています

さて当日持って来てもらう直付 FD 用のアダプターですが

オスネジを使う裏側がアールになっています これでは

ナットが使えません これもどうにかしなくちゃ・・・

随分記事が長くなって来ました、読むのも疲れますよね

続きは次回にさせて頂きましょう

気持ちの良い陽射しの中 近くを走っていると綺麗な実を見掛けました

奥のピンクの花が終わればこの実になるんですね

次回は FD 直付用アダプターの裏側の仕舞いと シクロバイクに取り付ける処まで

ご紹介させて頂きます 次回もどうぞお付き合い下さい

次の作業 【 フロントシングルギア チェーン脱落防止パーツ 制作取付け 】

それに伴いチェーンが落ちる症状が良く起る様です それを解消する為の

チェーン脱落防止パーツを自作して取り付けました

今回の事は友人からの 1通のメールから始まりました

シクロのフロントシングル化が完了したのですが、チェーン落ちが心配で

チェーンキーパーはひとつ購入したのですが パイプ径34.9mmのものが探せず

用意したのが31.6mmです 取付けに何か良い案があればご教示いただけますでしょうか。

この様な内容ですがその後メールと写真のやり取りで仕事が進んで行きます

これが用意したチェーンガイドで paul と言う

メーカーの物だそうです 結構高額だったとの事で

出来ればこれを活かしたいとの希望です 31.6mmから

34.9mm にするには 1.65mm削れば、直径で 3.3mm

拡がります なんとか行けそうですこの方向でやって

みましょう と言う事になりました

お互いの都合の良い日を決め私の自転車小屋へ来て

頂く事にしました それまでにどの様な道具を使えば

良いかシュミレーションしておきます

使わないブレーキレバーを削って試しています

しかし今回削るパーツは おそらくこの様な柔い

アルミではないでしょう

回転工具の力も借りた方が良いかも分りません

しかしそのどれもが思うような削り方が出来ません

少し道具を買い足しました

目の粗い半丸ヤスリや使えそうな回転工具の

先端パーツなど・・

そこへ 1通のメールが届きます 手元のチェーンガイドを

自転車に合せてみると 取付け位置がシートチューブの下の

方になりそこが膨らんでいます

Kino: そうですか テーパー部分にバンドを取付け、ネジを

締め込むとバンドは細い方へ逃げます 内径を拡げて使うと

言う案は止めておきましょう 他の方法を考えます

フロントディレーラーを付けていた時の直付用アダプターが

有ると言っていたのでそれを利用し 後は作ってしまおうかな・・

用意している部品の チェーンガイド部分の寸法を測って貰い

簡単に図面を書いてみました

材料探し

もう気持ちは自作をする方に固まっています まず

ガイド部分のコの字を作らないといけません この

はちみつスプーンが程良い形をしています この直角に

曲がった所を二つ合わせれば コの字になりますね

しかし寸法を測ると少し短くて足らないです

私もこの脱落防止パーツは始めてなので実際のパーツを

参考にし、類似した物を作った方が無難です 違う材料を

使いましょう

これでどうでしょう スケッパーと言うパンやケーキを

作る時の道具です ステンレスで厚さが 0.6mm これは

使えそうです 自作する時の材料選びは、何時もですが

何処でも簡単に手に入る物を探しています

頭の中では色々と考えています 私の技量では

難しい事は出来ません 自分でどの程度の事が

出来るのかは想像が付きます

まず使える所を切り出します その後チェーンガイドに

必要な大きさに切り出して行きます 使う道具は、我々は

サンダーと呼びますが 金属の切断用の歯を付けた回転

工具です

必要な大きさの板に罫書き線を入れてバイスに挟みます

それを矩(カネ)=直角に曲げました これを 2枚作ります

さらにサンダーを使い 2枚の板を組み合わせ

送って貰った寸法 前部 9mm 後部 12mm の

形になる様に切断します

作業台に帰ってきました この二枚を組み合わせます

この様に重ねると、必要な形になります

二枚の板を洗剤で洗い油を落しました そして

ペーパーで接合部の表面を磨きます

二つを接合するのは半田付けで行います

半田はステンレス用を使い ハンダをする面積が大きく

半田ごてでは加熱が追い付かないので トーチランプを

使います

防炎シートを敷いてから作業を行いました 概ね

思った通りの半田が出来ています

形も上手くまとまっています

細かな所で手が入らない所はリューターで

整えておきます

ランプで焼けた表面はペーパーで磨きヘアーラインに

しました 寸法も計算通りです

ただ見本にした前方のアールは作っていません

ここまでするのはかなり難しい仕事になります

チャレンジする事は大切ですが使っている道具と

私の腕では綺麗な工作が出来ません ここは引き

ます。 後方のチェーンが進入してくる部分は少し

外に返しを付け、チェーンが引っ掛からない様に

しています

さて当日持って来てもらう直付 FD 用のアダプターですが

オスネジを使う裏側がアールになっています これでは

ナットが使えません これもどうにかしなくちゃ・・・

随分記事が長くなって来ました、読むのも疲れますよね

続きは次回にさせて頂きましょう

気持ちの良い陽射しの中 近くを走っていると綺麗な実を見掛けました

奥のピンクの花が終わればこの実になるんですね

次回は FD 直付用アダプターの裏側の仕舞いと シクロバイクに取り付ける処まで

ご紹介させて頂きます 次回もどうぞお付き合い下さい

次の作業 【 フロントシングルギア チェーン脱落防止パーツ 制作取付け 】